Famiglia Giovani Anziani

Fausto Ferrari

Religioso Marista

Area Formazione ed Area Ecumene; Rubriche Dialoghi, Conoscere l'Ebraismo, Schegge, Input

«Il logos in principio» Il prologo giovanneo (Roberto Vignolo)

«Il logos in principio»

Il prologo giovanneo (Gv. 1,1-18)

di Roberto Vignolo

A che serve un prologo?

Istituita non per la manipolazione del consenso, bensì per inventare parole benefiche, capaci d’incrementare la qualità dell’esistenza, la retorica antiva sosteneva che il prologo di un discorso serviva all’autore per un triplice scopo, e cioè rendere il proprio uditore/lettore benevolo, attento e docile all’esposizione successiva.

Dove però si trattasse non di un discorso, bensì di un racconto storiografico, erano sufficienti sue sole funzioni: bastava consegnare al lettore solo quanto corrispondeva al suo interesse e alla sua istruzione, tralasciando la captatio benevolentiae. Se infatti lo storico saprà parlare «di cose grandi, necessarie, familiari, utili», sicuramente gli si presterà attenzione.

All’autore poi la scelta tra due possibilità, e cioè tra un prologo reale, esplicito, diffusamente elaborato, e invece uno solo virtuale, implicito, abbozzato nelle prime righe del racconto, addirittura nascosto nelle sue pieghe, ridotto al minimo indispensabile per agganciare il lettore. In fondo, ricorda E. Canetti, restano due sole alternative: rimarcare il prologo, perfino esasperarlo rispetto al corpo successivo; oppure ridurlo a poche battute, rapidamente incorporate all’ulteriore sviluppo narrativo.

Questi chiari propositi non possono tuttavia far dimenticare il brivido intrinseco a qualunque prologo, l’emozione davanti alla pagina ancora tutta bianca, al silenzio da dove emerge qualunque avvio di discorso, nella consapevolezza del rischio intrinseco a ogni nostra presa di parola. Infrangere questo silenzio è un impegno energico, che pone il dilemma di come e con che cosa partire, nonché quello d’individuare il nostro interlocutore, a chi parliamo. Per ragionate che siano, le nostre scelte sapranno sempre di agrodolce, perché libere quanto condizionanti. Possiamo infatti iniziare un racconto come meglio crediamo, ma da quella partenza resteremo necessitati, e dovremo proseguire vincolati a direzione e modalità del primo passo.

Il prologo di GiovanniQuale comunicazione e quale interpretazione della storia di Gesù ci veicola dunque il prologo giovanneo? Proviamo a enucleare alcuni riferimenti di una materia complessa.

Il prologo giovanneo (1,18, che converrà specificare come prologo poetico) ha il merito di restituirci come non mai il brivido della presa di parola, unendolo a quello ben più intenso della somma «meraviglia dell’inizio». Riascoltandolo in una traduzione con qualche differenza rispetto a quella ufficiale:

In principio era il Logos, e il Logos era rivolto a Dio, e il Logos era Dio.

Era lui un principio rivolto a Dio.

Ogni evento in lui era vita, la luce per gli uomini era quella vita!

E la luce brilla nelle tenebre, imprendibile alle tenebre.

Venne un uomo, mandato da Dio, che ha nome Giovanni.

Lui venne a testimoniare, per dar testimonianza alla luce, perché tutti credessero mediante lui.

Però non era lui la luce, ma per dar testimonianza alla luce.

Era la luce vera che rischiara ogni uomo a venire al mondo.

Era nel mondo, e mediante lui fu il mondo, eppure il mondo non lo riconobbe.

Venne tra i suoi, ma i suoi, lui, non l’accolsero.

Ma a quanti l’accolsero, diede potere di diventar figli di Dio, a quanti credono nel suo nome,

- lui non da sangue, né da voglia di carne, né da voglia di uomo, ma da Dio generato!

Così il Logos si fece carne, e prese dimora tra noi, e noi contemplammo la sua gloria, -

gloria di unico generato dal Padre, pieno di grazia e verità.

Di lui, Giovanni attesta e proclama:

«Ecco, di lui ho detto:

Viene dietro di me, ma sta davanti a me, primo era infatti su di me!

Sì, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia!

La legge infatti fu data a Mosè.

la grazia e la verità vennero con Gesù Cristo.

Vedere Dio – nessuno ha mai potuto.

Un unico Dio generato – proteso al seno de Padre –

lui ha potuto narrarne!»

«In principio»

Davvero insuperabile quest’avvio, che muove dall’ in principio stesso, sicché oltre a questo momento originante da lui additato diventerà davvero impossibile andare, visto che esso addirittura viene ricondotto ancor prima della stessa creazione (Gn 1,1: «In principio Dio creò il cielo e la terra»), e perfino alla stessa Sapienza, figlia primogenita di Dio, testimone e mediatrice d’ogni azione divina vivificante, creatrice e salvifica (Pr 8-9; Gb 28; Sir 24; Bar 3-4; Sap 6-10).

L’in principio scandito dal quarto Vangelo non è infatti identico a quello che in Gn 1,1ss. vediamo sospeso allo Spirito di Dio volteggiante sopra le acque del tenebroso caos primordiale (Gn 1,2), per dieci volte scandito dall’imperativo creatore (Gn 1,3ss.) che ordina un cosmo secondo le capitali distinzioni di luce e tenebre, acque e asciutto, luminari maggiori e minori, cosicché – una volta che ne siano poste le condizioni di sussistenza (spazio, tempo, riproducibilità) – fiorisca ogni forma e specie di vita vegetale, animale, umana. Infatti, piuttosto che impegnarsi subito ad extra, cioè nel rapporto creatore Dio/mondo, di per sé già inaccessibile a qualunque mortale, Gv 1,1-18 spicca un più audace balzo all’indietro, guardando ad intra, nientemeno che al mistero di Dio pulsante in se stesso, pur sempre invisibile e rigorosamente uno, cui siamo iniziati attraverso il suo Logos, Il Figlio unico generato (1,1-2.18).

Ecco allora individuato l’ in principio nel logos divino, o meglio nel suo legame eterno e vitale a Dio, e tutt’uno con lui, unico e primo destinatario e mediatore di tutto, della vita e della luce per gli uomini (1,3-5.9-11), e in quanto Logos fatto carne (1,14) identificato con l’uomo Gesù Cristo (1,17).

Della storia nel tempo, avente come soggetto «quell’uomo chiamato Gesù» (9,11) l’intero Vangelo racconta attraverso molteplici voci attestanti, prima fra tutte quella di Giovanni battista (1,19ss.), già udita nel prologo (1,5ss.), ultime quelle del discepolo amato, autore del libro, e della sua comunità che ce lo trasmette (21,24; cf. 19,35). Il prologo giovanneo ci parla di Gesù, che però nella sua specifica identità tuttavia resterebbe perfettamente incomprensibile senza diretto riferimento a Dio, nonché al beneficio di vita e di luce apportato ai credenti che l’accolgono. L’uno e l’altro rimandano simultaneamente alla storia di Gesù, mandato dal Padre per dare vita al mondo.

Gesù è il Logos divinoDa subito Giovanni intende confessare:

- Gesù Logos divino e Dio da principio (1,1-2.18),- Logos incarnato (1,14)- Figlio unico generato (1,18) identificato in Gesù Cristo (1,17).

Tutti i commentari sottolineano la grande inclusione tra 1,1-2 (il Logos era Dio) con la confessione di Tommaso davanti al risorto: «mio Signore e mio Dio!» (20,28). Questo collegamento tra 1,1 ( in bocca al narratore) e la confessione di fede di un personaggio all’altro capo del racconto è una forma di comunicazione già efficacemente inaugurata da Marco, con le sue non meno note inclusioni tra 1,1 («Inizio del vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio»), e la confessione di Pietro a cesarea («Tu sei il Cristo»: Mc 8,29, che conclude la prima parte del Vangelo), e quella del centurione sotto la croce («Veramente quest’uomo era figlio di Dio»: Mc 15,36, a conclusione della seconda). Il prologo veicola immediatamente l’ermeneutica più alta possibile della figura cristologica.

Nel prologo come pure nel Vangelo Giovanni media in proposito tradizione e novità. Per un verso, ricorre infatti a titoli tradizionali (per esempio, Cristo, e Figlio/Figlio di Dio, comunque rinforzati con contenuto e formule più pregnanti); e d’altra parte ne introduce di nuovi, quali l’inedito titolo Logos (1,1-2.14), nonché quello di luce (11,4-5.8-9), e di monoghenes («unigenito», cf. 3,14.16), che non è un semplice sinonimo di agapetos («amato», Mc 1,11 e par.), bensì molto letteralmente «figlio unico generato», con esplicito richiamo al campo semantico della vita filiale ricevuta dal Padre a titolo personale e unico, quella stessa che quindi il Logos-Figlio è abilitato a trasmettere come mediatore salvifico.

Restando nel solco della tradizione d’Israele, consideriamo come il Logos evochi due temi intimamente connessi nel monoteismo giudaico: la confessione dell’unico Dio creatore e salvatore, e la teologia della sapienza.

La confessione dell’unico Dio, creatore e salvatoreIl riferimento al Dio creatore e salvatore spicca fin dai primi cinque versetti (1,1-5; cf. Gn 1,1.3-5). Che si tratti del Dio d’Israele lo si intende senz’ombra di equivoci per l’ulteriore riferimento a Giovanni Battista, nonché alla Torah data tramite Mosè (1,14.17).

Ma nell’idea tradizionale di questo Dio vivificante, come creatore e salvatore, viene introdotta quella nuova, in ultima analisi davvero inaudita (soprattutto per un orecchio greco, ma, pur in misura minore, anche ebraico) di un Dio in se stesso dialogico, con il proprio eterno Logos, di un unico Dio al tempo stesso Padre generante e Figlio generato.

Che Dio sia il vivente e vivificante, creatore e salvatore in forza della sua Torah, sapienza e parola, Israel l’ha sempre saputo. Ma, come inizialmente accennato, che Dio en archè, «prima» di tutto e tutti, generi e abbia un Logos davanti a sé in cui riversare completamente se stesso con questo suo attributo di vivente/vivificante, ecco (insieme a 1,14) la novità squisitamente cristiana di un monoteismo non monastico, bensì dialogico.

Così Giovanni nel prologo comunica con i suoi destinatari (originari e impliciti) tramite un’idea di Dio tradizionalmente giudaica, ma re-interpretandola in una chiave che rimane momentaneamente binaria (limitata a Dio Padre e il Logos Figlio incarnato, Dio unico generato), e solo in seguito si dispiegherà come esplicitamente trinitaria. Sintomatico infatti il silenzio del prologo sullo Spirito, per cui, stando a Gv 1,1-18, non potremmo ancora essere certi di poter distinguere tra Gesù e lo Spirito, dal momento che Gesù Logos potrebbe tranquillamente assommarne in sé la funzione (nella più recente tradizione sapienziale, la Sapienza personificata si caratterizza sia come Logos sia come Spirito). Toccherà a Giovanni Battista, con la sua testimonianza a Gesù (1,32-33; 3,34), a insinuare una distinzione tra lo Spirito e Gesù. Ma solo quest’ultimo istruirà i discepoli in termini decisivi riguardo allo Spirito come «altro Paraclito» (14,16-17.26; 15,26-27; 16,7-11.12-15).

Importante comunque notare come Gv 1,1-18 condivida insieme all’inno di Fil 2,5-11 un cristocentrismo dal trasparente orientamento teo-logico. Entrambi gli inni obbediscono ala logica della rivelazione del Padre nel nome di Gesù. Iniziano infatti dal Figlio/logos collocato in originaria massimale comunione con Dio (Fil 2,6; Gv 1,1-2), e solo alla fine della loro vicenda – dopo la loro kenosi/saltazione (Fil) e incarnazione (Gv) -, menzionano (e quindi svelano) Dio come Padre di Gesù ) Fil 2,11; Gv 1,14-18), in stretta connessione al nome (Fil 2,9.10; Gv 1,12) di Gesù Cristo (Fil 2,5.9.10.11; Gv 1,17). Ambedue gli inni si ispirano al principio di una rivelazione divina non data per scontata, ma riattinta appunto attraverso la mediazione cristologica, quella storia di Gesù, che fornisce un nuovo volto della paternità di Dio.

La teologia della sapienzaPropriamente parlando, tuttavia, la nuova idea di Dio viene introdotta con una rinnovata concezione di logos, che ne propizia la trasformazione. Infatti, l’evidente ripresa di Gn 1,1 da parte di Gv 1,1 avviene tuttavia per la mediazione dei poemi sapienziali, la cui prospettiva di una sapienza primogenita di dio, mediatrice di ogni bene agli uomini, eppur sempre sua creatura, viene comunque ulteriormente trascesa.

Il Logos giovanneo, per i sopraindicati motivi, mentre assolve le funzioni mediatrici e salvifiche, assegnate tradizionalmente alla sapienza, alla parola e alla Torah, tuttavia ne supera la portata, in ragion della sua identità con Dio e della sua storicità riferita a Gesù Cristo (1,17) e alla sua esistenza nella carne entro cui il Logos diviene (1,14). Così, da una parte, in quanto in principio originariamente «verso Dio», rivolto a lui (1,1b.2; cf. 1,18; meglio del «presso Dio» della CEI) il Logos è presentato divino a ogni effetti («Era Dio»: v. 1c). E, dall’altra, in quanto riferito all’evento dell’incarnazione (1,14) – e addirittura, no a caso solo verso la fine, esplicitamente identificato nella persona stessa di Gesù Cristo (1,17) -, ecco del Logos l’ulteriore novità della sua estrema storicizzazione, più accentuata e radicalizzata rispetto a ogni già vivace manifestazione della Torah, sapienza e parola divine, che lancia il proprio appello non più solo dall’interno della vita sociale (Pr 8), ovvero attraverso il libro salomonico (Pr 1; 9), ovvero prendendo dimora nel più autorevole «libro della legge di Mosè», proclamato nella liturgia del tempio (Sir 24,23; bar 4,1).

Rispetto a tutte le esperienze salvifiche già note al popolo di Dio (Sap 10) la novità del Logos giovanneo offre una semplificazione massimale delle sue coordinate abituali, tanto rispetto a Dio, come pure rispetto alla storia, in quella che potremmo intendere appunto come «incarnazione e cristologizzazione del Logos» che fa coincidere nella persona di Gesù l’unità di due grandezze stimate incompatibile per loro intrinseca differenza, e cioè la potenza del Logos divino, creatore e salvatore, nella fragilità di un’esistenza creaturale, nella carne di Gesù di Nazareth (cf. Is 40,6-8).

Il titolo «Logos»

Si discute molto sul perché sia stato prescelto per Gesù questo titolo di Logos, (piuttosto che quelli di torah / nomos / legge ovvero di hokman / sophia / sapienza), e sul perché questo avvenga solo nel prologo giovanneo rispetto all’intero Vangelo (dove non compare più applicato a Gesù).

La spiegazione avanzata in forza del genere maschile di logos preferibile al femminile sophia, incompatibile con la mascolinità di Gesù, non sembra soddisfare (e certamente è invalida per il termine nomos che in greco, a differenza dell’ebraico, è rigorosamente maschile).

Risulta forse più pertinente il riferimento alla tradizione del pensiero greco, elaborata anzitutto dal filosofo efesino Eraclito (soprannominato «l’oscuro», vissuto cinquecento anni prima, a cavallo tra VI e V sec. a.C. ma assai vivo nella memoria della sua città, che gli aveva dedicato una statua). Secondo lui il Logos, indicato con la stessa denominazione assoluta di Giovanni, è quel principio eterno, a tutti «comune», coesivo e interno al mondo, così da farne un cosmo ordinato. Tutto accade quindi «secondo questo Logos», ancorché, paradossalmente, gli uomini sia che lo ascoltino, sia che non lo ascoltino, non ne hanno intelligenza ( fr. 1350372). Sul presupposto di Efeseo come ambiente designato dalla tradizione ecclesiastica per la redazione finale del Vangelo giovanneo, qualche contatto tra il logos eracliteo e quello giovanneo sarebbe rintracciabile nel comune riferimento all’eternità e universalità del logos, nonché al suo rifiuto da parte degli stessi uomini che pur viene a illuminare ( 1,1-5.9-11). In questo caso Giovanni interfaccerebbe il mondo greco interessato alla ragione, al principio e legame universale che congiunge assieme le cose (un pensiero tenuto vivo più recentemente anche dagli stoici), conferendo loro senso e comunicabilità, ma attribuendo al Logos il nuovo assetto della divinità, personalità e storicità cristologica.

Tuttavia, la preferenza di Gv 1,1-18 per Logos rispetto a sophia può spiegarsi semplicemente, considerando che la Sapienza, per quanto preesistente al resto della creazione, ne risulta pur sempre primizia, creatura primogenita di Dio, e quindi dalla parte della creazione stessa di cui ha bisogno; mentre non altrettanto potrà dirsi della parola divina, in quanto legata a una più diretta autocomunicazione divina ( di Dio si dice che ha creato la Sapienza, mai però che avrebbe creato la propria parola, espressione in certo qual modo più diretta di lui). Pur coincidendo largamente con la Sapienza (entrambi escono dalla bocca dell’Altissimo: Sir 24,3; Is 55,11), il Logos pronunciato da Dio intrattiene con Dio stesso un rapporto più originario, più agevolmente identificabile con lo stesso oggetto che la pronuncia. Rispetto a nomos (parola per Giovanni di sapore polemico) e a sophia, Logos dispone quindi di maggior flessibilità semantica verso la trascendenza divina.

Quanto al senso di logos come titolo cristologico riservato a Gv 1,1-18, esso si dimostra subordinato a Gesù in quanto Figlio/Figlio di Dio, che è il principale titolo cristologico giovanneo ( rispettivamente 17x e 9x nel Vangelo, e che nel prologo torna solo implicitamente per riferimento al monoghenes: 1,14.18).

In quanto «Vangelo del Figlio», Giovanni si serve solo inizialmente del Logos nella sua nuova determinazione cristologica non solo per meglio garantire la divinità e la trascendenza, ma anche l’universalità e la capacità di comunicazione vivificante onnipervasiva, cosmica e intrastorica, intrinseca a questo titolo.

La testimonianza di Giovanni Battista

Anche la mediazione testimoniale di Giovanni il battezzatore (1,6-8.15) è di speciale rilievo nel prologo giovanneo, tanto più che è l’unica voce di un personaggio, diversa dal narratore, udibile al v. 15 (e forse possiamo attribuirle tutti i restanti vv. 15-18). Di certo è la prima voce testimoniale ripresa dal prologo narrativo in prosa, in triplice progressione drammatica, con interlocutori rispettivamente

- le autorità di Gerusalemme (1,19-28),

- Israele (1,29-34),

- I primi due discepoli (1,35ss).

Non la sua stessa presenza di precursore conta, di per sé tradizionale per gli inizi del Vangelo e della storia di Gesù, quanto piuttosto la sua nuova qualifica di testimone (1,6-8). Così egli ne esce al tempo stesso più esaltato e anche più relativizzato rispetto a quanto non avvenga nei Sinottici ( non lui la luce, ma solo suo testimone: 1,8; cf. 3,27-30).

Per spiegarne la maggiorazione simultanea al ridimensionamento, non si sbaglierà a pensare che attraverso la figura di Giovanni (20x ca. in tutto) il quarto Vangelo comunichi con la comunità dei battisti. Pur a distanza cronologica notevole della sua morte (29 a.C. ca.), la sua figura risulta ancora imponente nei contesti giudaico-cristiani, e, così sembra, anche in Asia Minore.

Il confronto con Mosè

Dopo Giovanni, Mosè è l’altro personaggio storico-salvifico rilevante nel prologo (1,14-18 ripreso in 1,45; 3,14…, fino a 12x in tutto il Vangelo), evocato non solo in quanto mediatore sinatico della legge, ma anche perché nel giudaismo dell’epoca stimato aver goduto di un’autentica visione diretta, faccia a faccia di Dio (similmente a Isaia ed Ezechiele, nonché all’intera generazione del Sinai)

Sebbene i testi biblici siano al riguardo notoriamente piuttosto restrittivi, proprio nei confronti di Mosè («Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo», gli dice il signore in Es 33,20), una corrente giudaica del tempo, mossa da interessi al tempo stesso mistici e legislativi, era invece piuttosto generosa nell’attribuirgli assai di più di quanto non faccia la tradizione scritturistica. Si spiegano così certe insistenze di Giovanni: «Nessuno ha mai visto Dio» (1,18a); «Non che alcuno abbia visto il Padre…» (6,64a), sciolte solo a favore di Gesù «Un Dio unico generato – proteso al cuore del Padre – lui ha saputo narrarne!» (1,18b); «Ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre» (6,46b).

Si anticipa qui il drammatico confronto con il mondo giudaico, probabilmente quello risultante dal sinodo rabbinico di Jamnia (90 d.C. ca.), caratterizzato non più dal pluralismo di correnti e partiti del tempo di Gesù, bensì dall’uniformità e prevalenza farisaica, con cui la comunità giovannea si scontra, patendo la confessione di fede cristologica con la sanzione di espulsione dalla sinagoga (9,22; 12,42; 16,2), episodio cruciale per lo scollamento del cristianesimo dal suo primitivo alveo giudaico.

La drammaticità dello scontro diventa un conflitto ermeneutica intorno alla tradizione veterotestamentaria, che Giovanni – lungi dal ripudiare – rilegge appunto in senso eminentemente cristologico, in contrasto con la legge, polemicamente e ripetutamente dichiarata da Gesù come «vostra legge» (10,34-35 ecc.).

Le reazioni dei destinatari

Ma c’è un momento cruciale in cui il prologo giovanneo riesce a far coincidere strettamente la comunicazione col lettore con la corretta ermeneutica della storia di Gesù, quando – questa volta in chiave antropologica – presenta le reazioni dei destinatari della venuta del Logos luce trai suoi:

E la luce brilla nelle tenebre , imprendibile alle tenebre... Era la luce vera che rischiara ogni uomo a venire nel mondo. Era nel mondo, e mediante lui fu il mondo, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra i suoi, ma i suoi, lui, non l’accolsero. Ma a quanti l’accolgono, dona potere di diventar figli di Dio, a quanti credono nel suo nome…(1,5.9-12).

Col contrasto luce / tenebre, nonché che l’alternativa tra accogliere – credere / non accogliere – non riconoscere (un linguaggio davvero giovanneo nei verbi come l’antitesi), il prologo anticipa sinteticamente quell’opzione (non alla pari) tra fede e incredulità che lungo il Vangelo scandirà tutti gli episodi di Giovanni, regolarmente conclusi con la menzione di fede o incredulità in Gesù mandato dal Padre da parte dei diversi personaggi, che il programma narrativo giovanneo, mirante a confermare e far crescere i credenti (19,35; 20,31), mette a confronto diretto con il lettore.

Un ottimo preludio

A ogni pagina il racconto obbedisce alla logica sua propria di «tutto nel frammento», e a questa logica è già improntato il prologo poetico di 1,1-18.

Rispetto al Vangelo non offre quell’ auspicata perfetta sintesi contenutistica che si amerebbe attribuirgli, ma ne costituisce un ottimo preludio che anticipatamente (e anche un po’ enigmaticamente), «dice quasi tutto» della storia successiva, riservando tuttavia allo sviluppo del Vangelo la sorprendente scoperta di un Gesù datore dello Spirito come un altro paraclito, l’icona pregnante e sintetica del libro giovanneo, oggetto precipuo della sua testimonianza (1,32-33; 19,30-37; 20,22-23).

Una volta ascoltata per intero, converrà sempre tornare al preludio iniziale, per riapprezzare la radice trascendente della storia singolare di Gesù.

Il logos e il logos giovanneo (Roberto Vignolo)

Il logos e il logos giovanneo

di Roberto Vignolo

Logos in greco è termine assai plastico, che significa abitualmente «parola», intesa nelle sue forme più diverse («discorso», «racconto», «detto», «resa dei conti»…). Ma vuol dire anche «ragione», «senso», e la sua radice leg- richiama una raccolta, un nesso, un legame. Appartiene al linguaggio comune, ma da Eraclito nel VI sec. a.C., è stato introdotto in quello filosofico per indicare il principio universale e coesivo del mondo.

Per capire l’uso di logos nel Nuovo Testamento, scritto in greco (dove compare 330x), in realtà si deve tener presente lo sfondo dell’Antico Testamento. Qui troviamo per lo più il dabar ebraico (1440x), col senso di «parola», «evento», «episodio», «affare»), senza nulla togliere alla sua qualità noetica, per cui tanto energia quanto intelligibilità caratterizzano la teologia della parola profetica («Parola del Signore»: 230x circa). Così questa locuzione designa la rivelazione divina attraverso la Torah, capace di vivificare (Dt 32,46-47) e di illuminare gli uomini (Sal 19,8; 119,105). Oppure è la parola creatrice (Sal 33,6; Sap 9,1). Una notevole personificazione precorritrice di quella giovannea offre Is 55,11 (la Parola del Signore esce dalla sua bocca, scende efficace come la pioggia e la neve, compie il suo mandato, e poi ritorna a lui; analogamente, Sal 147,15.18; Sap 18,5). A sua volta la Sapienza è assimilata alla Parola ( Sir 24,3; Sap 9,1-2).

«La parola»diventa nel primo cristianesimo il contrassegno sintetico del vangelo predicato da Gesù e dagli apostoli (Mc 4,14-15;At 8,4). Solo 4x nei Vangeli si usa «la parola di Dio» per la predicazione di Gesù, mentre la formula è molto frequente per il vangelo apostolico, volentieri specificata («parola di Dio»: At 4,29.31;6,2.7; «del Signore»: At 8,25; 13,44.49; «della salvezza»:At 13,26). In contrasto con «parola di uomini» (1Ts 2,5.13), con «parola di Dio», Paolo indica la sua predicazione kerygmatica.

Giovanni dà molto peso alla parola che Gesù pronuncia (2,22; 4,50; 12,48), caratterizzandola col possessivo cristologico («mia»: 5,24; 8,31.37), o teologico, di parola ricevuta dal Padre (14,24; «la tua parola»: 17,6.14.17).

Quella di Gesù è parola che si compie, alla stregua della promessa divina (18,9.32). Tutto questo tema del logos è egemonizzato dalla figura cristologica: alla/e parola/e di Gesù i discepoli hanno da prestare fede (4,41), ascoltandola (5,24), accogliendola (12,48), così che tra loro e Gesù si instauri un’ immanenza reciproca (15,4ss.). È riconoscibile una tendenziale identificazione tra Gesù e la sua parola (del resto già in Mc 8,38 e par.).

Ancorché non al livello di Gv 1,1-18, altri due testi della tradizione giovannea danno un senso già altamente personificato in chiave cristologica:

(da Parole di Vita, 6)- in Ap 19,11-16 il guerriero e giudice in groppa ad un cavallo bianco, porta come nome, oltre a quello di «Fedele» e «Verace» (v. 11), anche di «Logos di Dio» (v. 13), nonchè di «Re dei re e Signore dei signori»(v. 16);

- In 1Gv 1,1 logos viene connesso alla formula «dal principio» e al concetto di vita, indicando l’oggetto dell’annuncio apostolico.

Il mistero del Natale nel canto degli umili (Benno Scharf)

Il mistero del Natale nel canto degli umili

di Benno ScharfLa ricorrenza del Natale ha ispirato la musica religiosa fin dai primi secoli dell’era cristiana. Nel Medioevo, agli inni liturgici, in latino, si sono via via andate sovrapponendo melodie popolari e testi in lingua volgare. E’ interessante rilevare come la tradizione abbia subito sottolineato il ruolo centrale della Vergine nel mistero della Natività.

L’icona della natività (Vladimir Zelinskij)

L’icona della natività

di Vladimir Zelinskij

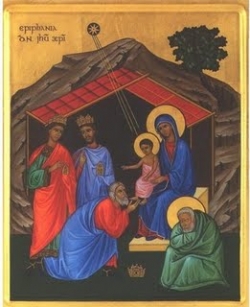

Se la fede cristiana è l’invisibile dono di Dio al cuore dell’uomo, l’icona è il dono visibile ai suoi occhi. Un teologo russo l’ha chiamato “la contemplazione a colori”. Si può chiamarla anche “l’evento a colori”, che unisce in sé il tempo e l’eternità. L’incarnazione del Signore e la Sua nascita, insieme con la Sua Risurrezione, sono gli eventi vissuti e contemplati fin dall’inizio con gli occhi della fede. Ogni icona è il frutto della contemplazione, ma anche dell'esperienza reale dell’avvenimento.

L’icona della Natività è l’immagine del mondo redento e salvato, avvolto nella bellezza. Tutto è già compiuto e nello stesso tempo si trova nell’attesa. La Madre di Dio è al centro, sdraiata; la Sua figura esprime la meditazione secondo le parole di Lc 2,54: «Maria, meditava tutte queste cose serbandole nel Suo cuore». Questa meditazione, secondo il concetto ortodosso, è l’immagine della memoria sacra della Chiesa, la Tradizione. Maria sembra guardare verso di noi. Il Bambino accanto è collocato in una mangiatoia molto singolare, poiché ha la stessa forma del Sepolcro nel quale egli verrà calato: già alla nascita viene indicato quale sarà il cammino di Gesù di Nazareth. Tutti gli altri: gli angeli, i magi, Giuseppe, le donne, anche la montagna rappresentano un modello del mondo appena creato, ma anche il mondo della nuova terra e del nuovo cielo. Ogni dettaglio ha il suo significato: i magi a cavallo sono il simbolo dell’umanità alla ricerca del Paradiso perduto, gli angeli sono gli adoratori del Verbo incarnato, la grotta è il simbolo dell’inferno vinto. Ma le fasce del Bambino hanno la forma delle bende funebri. San Giuseppe sembra immerso nei dubbi e davanti a lui sta il diavolo nelle sembianze di un pastore, che lo tenta. La stella raffigura la discesa della Gloria sulla terra e si divide in tre, raffigurazione delle tre Persone Divine.

La Natività. Icona della scuola di Andrej Rublev, secolo XV, proveniente dalla iconostasi della chiesa di san Nicola di Gostinopol'e (Novgorod). Collezione Ambroveneta, Vicenza.

Ippolito di Roma (Lorenzo Dattrino)

IPPOLITO DI ROMA

di Lorenzo Dattrino

Sembra fosse originario della Grecia. A Roma egli divenne prete durante il pontificato di Zefirino (199-217). Alla morte di Zefirino divenne papa Callisto (217-222). Ippolito si pose in una posizione di contrasto, soprattutto perché giudicava troppo indulgente la condotta disciplinare del vescovo di Roma nei riguardi della penitenza e del matrimonio. Ormai è opinione comune che Ippolito spingesse la sua opposizione fino alla creazione di uno scisma che durò fino al 235: fu il primo antipapa della storia. L’assunzione al trono imperiale di Massimino il Trace, nemico dei cristiani, portò all’arresto contemporaneo di Ippolito, riconciliatosi con la chiesa, e del nuovo vescovo di Roma, Ponziano. Furono deportati in Sardegna, dove ambedue morirono martiri della fede. Il papa Fabiano, successo a Ponziano, fece portare a Roma i loro corpi. Nel 1551, nella zona dell’antico cimitero di Via Tiburtina, si scoprì una statua che venne dai più riconosciuta per quella di Ippolito: ora essa è conservata nell’atrio della Biblioteca Vaticana. Su uno degli stipiti, lo stesso marmo porta pure inciso il catalogo delle opere che si riferiscono al periodo degli scritti di Ippolito pubblicati prima del 224, anno in cui fu eretto il monumento.

Molto numerose sono le opere attribuite alla mano di Ippolito, sull’autenticità delle quali però non sempre concorde risulta il parere degli studiosi. Mi limiterò pertanto a richiamare le più importanti:

• Il Syntagma, o Riassunto contro trentadue eresie. Questo breve trattato appartiene al primo periodo dell’attività di Ippolito, durante il pontificato di Zefirino (199-217).

• I Philosophumena. È la più importante delle opere di Ippolito. Composta dopo il 222, è conosciuta e citata con diversi titoli, a cominciare da quello con cui la designò l’autore: Elenchos, o Confutazione di tutte le eresie. L’opera comprende complessivamente dieci libri. Il titolo Philosophumena significa Esposizione delle dottrine filosofiche; come tale, si riferisce ai soli primi quattro libri, che trattano della filosofia dei greci. I libri restanti (V-IX) tendono a dimostrare che tutte le eresie non fanno che attingere alle dottrine dei filosofi pagani, ai misteri e all’astrologia, e non alla Scrittura e alla Tradizione della chiesa. Il decimo libro, incompiuto, riassume teorie filosofiche ed eretiche già in precedenza trattate.

• L’Anticristo è la sola opera di Ippolito che ci sia pervenuta completa: fu scritta verso il 200. L’autore dichiara che I ‘apparizione dell’Anticristo non può ritenersi imminente.

• Della tradizione apostolica. L’opera risulta anzitutto un testo di liturgia pressoché codificato, e si riferisce alla consacrazione del vescovo, seguita dalla celebrazione della messa pontificale: una liturgia eucaristica destinata ad avere grande influsso sulla tradizione liturgica posteriore, soprattutto in Occidente. Quindi ha luogo l’amministrazione del battesimo, con tutti i particolari del rito battesimale.

• Non mancano altre opere più brevi, di carattere esegetico, come il Commento a Daniele e parecchie Omelie.

Nella Tradizione apostolica si trova la Preghiera eucaristica che rappresenta il canone più antico che si conosca. Ad esso si ispira direttamente, come risulta dalla prossima lettura, la seconda preghiera eucaristica della liturgia oggi introdotta.

Lettura

Preghiera eucaristica

«Per compiere la tua volontà e per conquistarti un popolo santo, Gesù Cristo ha teso le mani nella passione per liberare dalla sofferenza coloro che hanno fiducia in Te. E, accettando volontariamente la sofferenza per distruggere la morte [...] e manifestare la risurrezione, prendendo il pane, ti rese grazie e disse: “Prendete, mangiate, questo è il mio corpo, che sarà spezzato per voi”. Lo stesso fece con il calice, dicendo: “Questo è il mio sangue, che verrà sparso per voi. Quando fate questo, fatelo in memoria di me”».

(La Tradizione apostolica, 4. Tr. di R. Tateo, Ippolito di Roma: La Tradizione apostolica, Alba 1972, pp. 84ss)

Nello studio della personalità di Ippolito, appare anzitutto il rappresentante del vecchio presbiterato romano, di cui ci tramanda la tradizione catechetica e le usanze liturgiche. Non manca però un altro aspetto del suo temperamento, vale a dire un certo qual spirito reazionario. Egli non si rese conto che lo sviluppo del popolo di Dio porta con sé situazioni nuove e che il cristianesimo non è una setta di puri, ma la città di tutti gli uomini. A parte questo, non c’è nessun motivo di farne uno scismatico. I suoi scritti respirano la più pura Tradizione. La sua violenza dipende in buona parte da un genere letterario. E’ stato il rappresentante di un «integrismo» che la gerarchia ha avuto ragione di non accettare. Ma è stato ugualmente un grande dottore della chiesa. (1)

Per l’approfondimento

Edizioni

PG 10,16,3; GCS 1,1 (1891) 1-340; 1,2 (1897) 1-47; 26(1916)1- 293; B. Botte, Hyppolite de Rame: la Tradition Apostolique (SCh 11), Paris 1946; P. Nautin, Hippolyte: Contre les hérésies, Paris 1949, pp. 19-37; IDEM, Homélies pascales (SChI 27), Paris 1950; IDEM, Hyppolite et Josipe, Paris 1947.

Traduzioni

E. Norelli, L’Anticristo, Firenze 1987; R. Tateo, La Tradizione apostolica, Roma 1979.

Studi

L’accesso più comodo alla bibliografia generale ippolitea è costituito dai due voll.: Ricerche su Ippolito (Sea 13), Roma 1977, e Nuove Ricerche su Ippolito (Sea 30), Roma 1989, che forniscono anche le più aggiornate prospettive di ricerca. In quest’ultimo volume è contenuto lo studio di M. Guarducci sulla statua della Biblioteca Vaticana (pp. 61ss).

1) Cf. J. Daniélou, Nuova storia della chiesa, Torino 1970, p. 145.Madre di Dio (Luigi De Candido)

La divina maternità è stato il primo dei dogmi mariologici a essere definito. Il Vaticano II si concentra intorno al significato ecclesiale della verginale maternità di Maria.

Islam: Il dialogo tra esperti non basta. Religioni e pace. Nello spirito di Assisi (Camille Eid)

Religioni e pace. Nello spirito di Assisi

ISLAM

Il dialogo tra esperti non basta

di Camille Eid *

All’islam fanno riferimento 1 miliardo e 200 milioni di persone: un quinto della popolazione mondiale.

Islam deriva da una radice linguistica araba che indica sottomissione all’unico Dio (in arabo Allah): è il messaggio annunciato da tutti i profeti, da Abramo a Maometto. Al suo tempo (VI sec. d. C.), la penisola arabica era pagana e politeista e la Mecca ne era la capitale.

Il Corano, voce di Dio, raccoglie, non cronologicamente, i 24 anni della predicazione di Maometto. Per toni e contenuti, riferendosi a tempi e realtà diverse, le sure meccane sono decisamente contrapposte rispetto alle sure medinesi.

Nel primo periodo, predicando la giustizia sociale, Maometto forzatamente si scontra con la borghesia della Mecca, che lo perseguita. Quindi cerca alleati fra la «gente del libro», ebrei e cristiani, che lusinga con versetti del Corano pacifici e tolleranti sulla libertà religiosa.

Dopo l’Egira, la migrazione a Medina, città del Profeta, da perseguitato Maometto diventa potente guida politica e militare. Versetti a carattere giuridico e contradditori rispetto ai precedenti rispecchiano la nuova situazione di guerra ed espansione politica.

Poiché per un musulmano è peccato non citarlo alla lettera, qual è dunque il vero Corano? Quello spirituale o quello che è legge, sharia, e codifica tutte le sfere della vita? Problema di rilievo per gli stretti legami fra religione, stato e società nel mondo islamico: realtà ben diversa da quella del «date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio».

Politicamente, fino al 1924, quando fu abrogato dal turco Kemal Ataturk, l’islam aveva il califfato (il califfo era il successore di Maometto), istituzione corrispondente al papato per i cattolici. Così oggi, in ogni stato, sono il grande mufti o l’ayatollah a emanare fatwa giuridiche sulle questioni poste dalla modernità: ad esempio, per chiarire se i kamikaze siano martiri o suicidi (l’islam vieta il suicidio). Mancando un’autorità centrale, la loro autorevolezza dipende dal seguito che raccolgono.

Negli ultimi 50 anni, i musulmani in Europa sono cresciuti da 800 mila a 19 milioni e pongono nuovi problemi. Se in Occidente un musulmano vede solo i vizi della società, pretende di imporvi l’islam, nato proprio per riportare l’umanità sulla retta via, dalla quale ebrei e cristiani si erano allontanati. Ecco perché la pace è possibile solo quando le identità sono chiare.

Le differenze dottrinali sembrano sottigliezze, ma non si può sottovalutarle. Teologicamente mai Maometto potrà essere un profeta per i cristiani. Lo è invece Gesù per i musulmani, che però non lo credono Figlio di Dio. Recedere da questa posizione sarebbe un tradimento, un’apostasia.

Poiché un musulmano fa parte della umma, la comunità islamica, il tradimento non riguarda un solo individuo, ma il gruppo e di conseguenza viene contrastato in modo molto forte.

Dunque l’Europa è un campo di addestramento alla convivenza. Il dialogo tra esperti, però, non porta da nessuna parte, se non è esteso a tutti i credenti.

Oggi non esiste un pericolo dell’islam, ma un pericolo nell’islam. La domanda che dobbiamo porci è quale sia la differenza tra religione e fondamentalismo.

Il mondo islamico è suddiviso in un 5% di moderati, un altro 5% di estremisti e un 80% di persone a metà fra queste due posizioni. Purtroppo è più facile si aggreghino al 5% di violenti!

Sono i musulmani che devono risolvere il problema. Possono riuscirci mantenendo distinte religione e politica e introducendo nelle loro società un maggiore rispetto dei diritti umani. È questo che dobbiamo chiedere loro.

(da MC Gennaio 2007)

* Camille Eid, giornalista e scrittore libanese, da anni in Italia, è un grande conoscitore del mondo arabo e islamico, particolarmente dei rapporti fra cristianesimo e islam. Collabora con varie testate cattoliche; è autore o co-autore di: Osama e i suoi fratelli, atlante mondiale dell’islam politico; Libano e Siria; Cento domande sull'islam; I cristiani venuti dall’islam.

DIFFONDERE L’ISLAM MODERATO

di Ali Schuet *

DOMANDA

Come si pone l’islam nei confronti di atei, agnostici, non praticanti? E cosa accadrebbe se in Europa i musulmani arrivassero al 51% della popolazione?

Il Corano dice che non c’è costrizione nella fede e la libertà deve essere garantita. Kafir, il termine che indica i miscredenti da combattere, ha un significato attivo. Si riferisce a coloro che operano per occultare la fede, mistificandola, e che attivamente contrastano chi la professa. Loro prototipo è l’Anticristo.

Non c’è una maggioranza musulmana che vuole governare in Europa in senso islamico. Una buona percentuale ne parla, ma è una posizione che sta cambiando, e su questi temi è in atto uno scontro durissimo nelle comunità islamiche.

In Europa i musulmani dovrebbero trovare ciò che l’Europa ha di positivo. Non è solo un problema d’identità e purezza, ma anche di spiritualità e cultura, che mancano sia in Occidente sia dove l’islam è dominante. Un tempo si costruivano con l’anima le cattedrali, ma anche le case. Si metteva l’anima in tutto quel che si faceva. In ogni ambito della vita si era in contatto con la dimensione cosmica, con Dio.

(...) Negli stati governati dall’islam, come anche in Europa, consideriamo più importante avere il cimitero separato, ma abbiamo perso il significato spirituale della nostra religione. La continua ripetizione: io, noi... è deleteria. Dimentichiamo che anche gli altri hanno gli stessi desideri.

Però quando si parla di scontro fra Oriente ed Occidente, mi chiedo: qual è l’Occidente? Dove comincia? Anche il cristianesimo è arrivato dall’Oriente ed è molto simile all’islam.

Nel Corano Gesù è osannato e definito «segno di Dio». È superiore a Maometto ed agli altri profeti, semplici mortali. L’islam non crede alla sua morte, e quindi neppure alla sua resurrezione, però lo crede asceso al cielo. Nel Corano si parla della seconda venuta di Gesù, che regnerà per 40 anni e guiderà contro l’Anticristo un esercito di musulmani, nel senso di sottomessi a Dio. Poi ci sarà il giudizio.

Gesù faceva miracoli: ridonava la salute, la vita... Maometto no: il suo vero miracolo è il Corano, visto che non sapeva né leggere né scrivere! Il Corano dice: trattatevi bene, non attaccate chiese, monasteri, scuole... Nella vita di Maometto diversi episodi testimoniano l’amicizia con i cristiani. Come il permesso di pregare nella sua moschea accordato dal profeta a ebrei e cristiani. Anche Giovanni Paolo II vi ha pregato a Damasco.

Nei testi c’è questo; poi nei fatti i comportamenti degli uomini purtroppo sono diversi e non sempre rispettano i precetti delle scritture.

La vera differenza col cattolicesimo è che l’islam non ha nulla di corrispondente al Vaticano. I mufti emettono verdetti giuridici (le fatwa) il cui valore dipende dal consenso che raccolgono e dal gruppo che le sostiene. Alla fine prevale l’opinione più diffusa, ma nessuno può mai dire che la propria è l’interpretazione giusta; e resta solo il Corano. Esistono quindi tanti diversi musulmani: arabi, turchi, marocchini, indonesiani... Anche in Italia ci si chiede: «Di quale moschea sei?».

Ed è vero che abbiamo problemi storico-politici. Le violente manifestazioni nei paesi islamici, in risposta all’offesa delle vignette su Maometto pubblicate in Danimarca, sono state evidentemente consentite, e volute, dai governi.

In Nigeria ci sono masse frustrate e ignoranti che non sanno neppure dove sia la Danimarca. In Siria non si può neppure parlare con un taxista senza che il governo lo sappia. È comunque un problema il fatto che i contrasti irrisolti interni agli stati trovino sfogo in questioni interreligiose. Si tratta di strumentalizzazioni politiche, finalizzate alla ricerca del consenso. È stato così anche a Timor Est e in Sudan.

Forse è proprio un vantaggio il fatto che non esista un solo islam, paradossalmente potrebbe essere un nemico pericoloso, soprattutto per la sua renitenza alle riforme!

Per chiudere devo però segnalare anche il disinteresse dei media a diffondere una cultura islamica moderata. Emarginato dall’Ucoii (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche d’Italia) perché critico sul terrorismo dopo gli attentati dell’11 settembre, quindi non fondamentalista, anche ai media non interesso più!

(da MC Gennaio 2007)

* Ali Schuetz, italo-svizzero, da tempo residente in Italia, di padre protestante, educato nel cattolicesimo, nel 1979 si è convertito all’islam. Per anni attivo nei centri islamici di Milano, già vicepresidente Ucoii, è responsabile dei rapporti col mondo cattolico, attivo nel dialogo interreligioso, pubblicista e consulente culturale.

La ricerca di una spiritualità senza Dio (Serge Laffitte, Karine Papillaud et Éric Vinson)

di Serge Laffitte, Karine Papillaud et Éric Vinson

Cafés Philo, logge massoniche, meditazioni e arti marziali… Va crescendo la domanda di senso: come vivere bene? Come unificare corpo e spirito? Si moltiplicano i luoghi in cui si possono dibattere argomenti filosofici o cercare la pace dell’anima.

Meditazione sull'Avvento, un tempo dato a tutti, per essere attenti... vigilanti (Maria Rosaria Saccol)

Con lo sguardo fisso al mistero dell’incarnazione di Cristo Gesù entriamo liturgicamente nel tempo dell’Avvento, tempo di speranza e di attesa, nel quale siamo invitati a preparare la via del Signore che viene nella debolezza della nostra carne, con la mente ed il cuore rivolti al suo ultimo e definitivo avvento.

Meister Eckhart (1260ca. -1328ca.)

Meister Eckhart (1260ca. -1328ca.)

Le opere di Eckhart

Le opere di Eckhart sono edite in due raccolte:

1- Die deutschen Werke (sigla DW)

2- Die lateinischen Werke (sigla LW)

Che Meister Eckhart per importanza appartenga di diritto, contemporaneamente, alla storia della filosofia, della teologia e della spiritualità cristiana, lo si può contestare, tenute presenti le difficoltà d’interpretazione intervenute dopo; ma nell’ambito della tradizione cristiana è un’apparizione che, fino ad oggi, e anche in futuro - così almeno si spera -, non dovrebbe essere affatto inusuale. Nel cristianesimo (ma anche le altre religioni conoscono qualcosa di simile) sono continuamente apparsi donne e uomini che hanno posto la loro vasta competenza al servizio totale dell’«unica cosa necessaria», e così, accanto all’esemplarità della loro santità esistenziale, hanno lasciato un’opera che rappresenta una combinazione geniale delle forme di conoscenza e di esperienza dominanti in un determinato periodo.

I. La vita

Eckhart nacque nel 1260 e probabilmente non era di famiglia nobile. Da giovane entrò a Erfurt nel convento dei domenicani, l’ordine religioso di mendicanti che dall’inizio del sec. XIII (1215) s’era andato ampliando sempre più. Già verso il 1277 - Eckhart aveva studiato a Parigi le arti (le classiche sette «arti», come fondamento dello studio accademico). Prima del 1280 aveva intrapreso gli studi di teologia a Colonia, dove conobbe personalmente Alberto Magno (1206-1280). Nel 1293-94 Eckhart poté leggere a Parigi le Sentenze (il manuale di teologia di Pietro Lombardo). A pasqua, il 18 aprile del 1294, vi tenne una predica. Dopo il ritorno da Parigi divenne priore di Erfurt e poco dopo vicario della Turingia. Ricevette probabilmente questa nomina dall’allora provinciale della Teutonia (la provincia «tedesca» dell’ordine), Dietrich di Freiberg, il quale deve averlo profondamente influenzato nelle sue prospettive filosofiche. Come priore di Erfurt, Eckhart tenne i Discorsi sulla distinzione davanti ai giovani dominicani del suo monastero-

Nel 1302-03 Eckhart operò come magister actu regens, come professore di teologia alla cattedra di Parigi riservata a non francesi. Di questo periodo ci sono conservate due Quaestiones (la forma scolastica di condurre a soluzione, nel dibattito, determinati problemi, «quaestiones»), frammenti di una Disputa con il magister dei Francescani Gonsalvus e una predica in onore di sant’Agostino. Tornato a Erfurt, Eckhart dal 1303 al 1311 fu provinciale della provincia di Sassonia, appena creata in seguito a una divisione della provincia di Teutonia. Da testimonianze si può desumere che il Maestro in questi anni fosse estremamente impegnato nella cura dei monasteri maschili e femminili del suo ordine, nell’organizzazione e conduzione dei capitoli provinciali, e anche nelle difficili questioni di carattere politico ed economico, legate alla fondazione di nuovi monasteri (Braunschweig, Dortmund, Groningen) Negli anni 1311-1313 Meister Eckhart tornò a insegnare a Parigi, dove godette di grande fama. Di questo periodo ci sono conservate poche Quaestiones e una parte dei Commentari.

Terminato l’ultimo periodo di soggiorno a Parigi, Eckhart non tornò nella sua provincia religiosa, ma andò a Strasburgo, dove si fermò dal 1313/14 fino al 1322. Il generale dell’ordine doveva aver dato a Eckhart l’incarico speciale di controllare i monasteri femminili della Germania meridionale.

Nel 1323 Eckhart venne inviato dal generale dell’ordine allo studio generale di Colonia come magister in theologia. Accanto a lui operava allora, come lettore, Nicola dì Strasburgo. A Colonia può darsi che Enrico Susone sia stato discepolo di Eckhart. Accanto alle lezioni teologiche agli studenti, qui Eckhart ha sviluppato un’ampia attività di predicazione nella chiesa dei domenicani e anche in alcune altre chiese.

L’attività di Eckhart allo studio generale fu notevolmente disturbata nel 1326 da una misura dell’arcivescovo di Colonia Heinrich von Virneburg. Non sappiamo quale sia stata l’occasione concreta che spinse l’arcivescovo a sottoporre gli scritti e le prediche di Meister Eckhart all’esame di una commissione, perché ne segnalasse le eresie e gli errori. Al Maestro vennero presentati, nell’insieme, quattro o cinque elenchi di frasi criticabili. Eckhart reagì con uno Scritto di giustificazione mettendo in questione anzitutto la competenza dei giudici, e anche la loro attitudine. Il 24 gennaio 1327 Eckhart si lamentò presso la commissione, che stava protraendo il processo troppo in lungo. Il 13 febbraio dello stesso anno lesse al popolo, nella chiesa dei domenicani, in latino e in tedesco, una dichiarazione, nella quale rigettava ogni possibile errore in questioni di fede. Infine si mise in viaggio per Avignone. per esporre la propria causa alla corte papale. Dev’essere morto mentre si trovava ancora ad Avignone o durante il viaggio di ritorno.

Il 27 marzo 1327 apparve una bolla pontificia, In agro dominico, in cui vennero condannate 27 frasi di Eckhart: 17 come erronee ed eretiche, e 11 come sospette di eresia. Il papa dispose che la bolla venisse pubblicata solo nell’ambito dell’arcidiocesi di Colonia

Il. Gli scritti

L’intenzione che ha spinto Eckhart a pubblicare le sue opere di carattere scientifico, filosofico-teologico, è chiarita da lui stesso: gli interessava spiegare i contenuti della fede cristiana e della sacra Scrittura ricorrendo alla ragione naturale dei filosofi. A un’intenzione teologica s’unisce una metodologia filosofica, un modo di procedere che avrebbe dovuto diventare programmatico nel progetto gigantesco di un Opus tripartitum. destinato a comprendere in una prima parte un Opus propositionum, con 1000 tesi, in una seconda un Opus quaestionum, e in una terza un Opus expositionum, con commenti alla Scrittura e abbozzi di prediche. Di questo programma così grandioso è stato realizzato un certo numero di introduzioni. Tra di esse la più importante è quella sull’Opus tripartitum nel suo insieme, nella quale ciò che può essere a prima vista «inaudito, dubbio o errato» viene ricondotto nell’ambito della Scrittura e delle autorità ecclesiastiche. Ci sono poche quaestiones, un certo numero di schemi di prediche e commenti a Genesi, Esodo, Sapienza e al vangelo di Giovanni. L’attribuzione a Eckhart del Commento alle Sentenze nel cod. Brugge 491 resta fino ad oggi discussa. Eckhart sembra fosse consapevole della novità rappresentata dalla sua opera teologico-filosofica.

L’opera di Eckhart in lingua tedesca comprende tre Trattati e circa 150 Prediche che potrebbero essere sue. Di esse circa 100 possono essere dichiarate chiaramente autentiche; 86 di queste prediche si trovano nell’edizione esemplare di Josef Quint (fino ad ora 3 volumi). Un quarto volume è in preparazione ad opera di Georg Steer (Eichstatt). Quint ha potuto garantire l’autenticità di queste prediche sulla base di un sistema graduale di criteri: grazie alla convergenza di passi con lo Scritto di giustificazione o con gli atti del processo, o con brani dell’Opus sermonum, grazie a rimandi a passi di prediche ritenute autentiche senza ombra di dubbio e ad importanti paralleli, grazie a rimandi alle prediche e notevoli convergenze con testi autenticamente eckhartiani in latino e in tedesco. Inoltre sarà senz’altro possibile accertare l’esistenza di altre prediche autenticamente eckhartiane - ad esempio resti delle tradizioni dei Corpora - sulla base di un’indagine ulteriore delle condizioni in cui è stato tramandato il materiale. La fiducia nell’autenticità delle prediche di Eckhart è oggi di gran lunga maggiore di un tempo, di quando cioè si riteneva che le testimonianze dei manoscritti di cui disponiamo non fossero altro che reportationes incerte, appunti stesi da suore. P.-G. Völker e Kurt Ruh hanno potuto dimostrare, con argomenti probanti, che Eckhart stesso ha preso parte alta redazione delle sue prediche in misura molto maggiore di quanto non sembrasse un tempo.

III. La dottrina

Che la filosofia e la mistica possano trovarsi riunite in una stessa persona non dipende soltanto dal fatto che l’esperienza filosofica, nel suo procedere verso l’Assoluto, arriva ai confini dell’ineffabile- nell’aporia -, e quindi s’avvicina all’esperienza mistica; ma soprattutto anche - positivamente - dal fatto che il pensante, che cerca di esperimentare a livello di pensiero l’infinita unità di Dio, non può essere concepito al di fuori di essa: il pensante diventa un caso esemplare di quell’unità che egli abbraccia pensando. Così in Meister Eckhart tutti i filosofemi possono diventare theologumena, poiché in lui tutto ciò che è filosofico è posto al servizio dell’interpretazione della fede cristiana.

In pratica ciò significa che non si rende giustizia a Eckhart e alla sua intenzione se si cerca di spiegare tale intenzione riferendosi soltanto a quanto ha scritto, in tedesco, o viceversa a quanto ha scritto in latino. Ambedue i gruppi di scritti vanno interpretati in rapporto reciproco e gli uni con l’aiuto degli altri.

Presentando Eckhart come mistico si deve rimuovere subito un malinteso. Eckhart non è un mistico che ha inteso la cognitio Dei experimentalis nel senso di eventi spettacolari dell’anima o di teofanie celesti improvvise. La sua esperienza di unione con Dio non è un evento isolato dell’anima, nel senso della più antica mistica della contemplazione - che accade rara ora et parva mora -,bensì la presenza perdurante di Dio nel fondo dell’esistenza umana. Questa unione è più stabile di tutte le emozioni pensabili dell’anima, nelle quali essa potrebbe essere percepita. Così Eckhart respinge tutte le teofanie e le esperienze isolate di Dio (LW 2, 617), e ritiene valido soltanto pensare a Dio di continuo, quasi abbracciandolo col pensiero, e, d’altro canto, senza dirsi mai soddisfatto di un Dio soltanto pensato. La presenza continua e ineffabile di Dio viene colta dallo sguardo nell’atto in cui egli dona in sovrabbondanza la vita. Dio continua a essere più grande e più unito all’uomo e a tutta la realtà creata, di quanto il pensiero umano possa immaginare. Eckhart parla continuamente di questa esperienza, garantita sul piano intellettuale ed esistenziale, nella forma di un discorso dietro al quale sta non il calcolo del predicatore bensì l’intuizione che l’uomo deve imparare non che cosa fare, ma che cosa essere (DW 5, 197, 7), se vuole arrivare a Dio, presso cui egli per altro è già, sempre. In altre parole, la predicazione di Eckhart esige l’identificazione di chi ascolta con la realtà ascoltata, che chi parla comunica in modo autentico

In tal modo viene presentato un modello di comunicazione mistica che costringe all’unità il mittente e il destinatario del messaggio, una unità che il mittente (il predicatore) possiede già come punto di partenza del suo discorso.

Vogliate prestare attenzione in sintonia con il mio cuore, affinché capiate bene quel che dico, poiché è vero e la verità dice la stessa cosa (DW 1, 41. 5ss).

Mi basta che in me e in Dio vi sia la verità, che io pronuncio e scrivo (DW 5, 60, 13ss)

Il suo discorso è «originato nell’intimo» , e questo intimo non rappresenta la profondità soggettiva dell’uomo (nel senso dell’inconscio), bensì la presenza di Dio nell’uomo, ancor più abissale, come donatore di essere, come colui che pronuncia la Parola, che l’uomo - grazie all’incarnazione di Dio - può essere egli stesso per grazia.

Per il predicatore deve essere incrollabile la coerenza tra parola interiore e parola esteriore. Ed ecco le linee dell’esperienza mistica di Eckhart:

Quando predico, cerco di parlare della «ritiratezza», del «distacco» (Abgeschiedenheit), e del fatto che l’uomo deve diventare libero da se stesso e da tutte le cose. In secondo luogo, del fatto che si dev’essere nuovamente istruiti nel Bene semplice, che è Dio. In terzo luogo, del fatto che si deve pensare alla grande nobiltà che Dio ha posto nell’anima, affinché l’uomo in maniera mirabile arrivi a Dio. In quarto luogo, della purezza della natura divina: quale splendore ci sia nella natura divina, che è ineffabile. Dio è una Parola, una Parola non pronunciata.

1. L’Abgeschiedenheit (ritiratezza, distacco, isolamento) secondo Meister Eckhart non è una virtù tra le altre, ma significa qualcosa di fondamentale: l’essere completamente morti a tutto ciò che impedisce di percorrere il cammino che conduce a Dio, l’essere ridotti in tutto e per tutto all’assenza di «modi d’essere», nella «nudità», nella «povertà spirituale», nel disinteresse e nella «tranquillità». Lo scopo di questo sforzo ascetico totale è «il puro essere di Dio» che si definisce esso stesso mediante l’«assenza di modo», l’«assenza di perché» e la «ritiratezza», vale a dire che non può essere descritto o menzionato più da vicino, ma che come «negatio negationis» (LW 1, 43, 4ss; DW 1, 361, 10) si sottrae semplicemente a tutte le determinazioni. Dello sfondo speculativo della «ritiratezza» fa parte anche la concezione aristotelica della tabula rasa, o dell’occhio senza colore e quindi sensibile al colore. Solo l’apertura illimitata, nel senso di un puro svuotarsi, garantisce la possibilità alla corrente divina di grazia di fluire nell’uomo:

L’essere vuoti di tutte le creature è l’essere pieni di Dio, e l’essere pieni di tutte le creature è l’essere vuoti di Dio (DW 5 – 443 – 311).

Solo l’uomo che è liberato da ogni impedimento può arrivare «alla più grande somiglianza con Dio» poiché «che Dio è Dio è dovuto alla sua ritiratezza immobile».

Se [‘uomo deve diventare simile a Dio - se è possibile che una creatura diventi simile a Dio, - ciò dovrà avvenire nella ritiratezza (DW 5 – 412 – 711).

La rinuncia che si deve porre in atto nell’atteggiamento di «ritiratezza» non è calcolabile sul piano del contenuto, poiché è totale. Ne risultano conseguenze interessanti e sorprendenti proprio per una vita religiosa e mistica. Poiché non si tratta solo di giudicare i dettagli della vita umana e della prassi di pietà nella loro relatività ultima, ma si tratta di afferrare il carattere soggettivo-egoistico della stessa dedizione pia a Dio, e di smontarla: dobbiamo chiedere a Dio «di diventare liberi da Dio stesso» di «lasciare Dio per amore di Dio». Del tutto nel senso della «negatio negationis», anche qui, in ultima analisi, l’affermazione su Dio può significare soltanto qualcosa di positivo, poiché tutte le affermazioni negative su di lui in Eckhart mirano senz’altro alla grandezza indescrivibile di Dio. «Dio» in questo contesto è il Dio «ricco», che crea il mondo, il Dio rivolto verso l’esterno; è il Dio della gioia dell’essere, non il Dio che riposa in sé, che contiene in sé tutto ciò che dev’essere creato e che come l’Uno categoriale non può essere descritto. In questo contesto Eckhart parla spesso della «Divinità». «Dio» è Dio sotto l’aspetto della sua triplice autoestraniazione all’esterno, la «Divinità» è Dio sotto l’aspetto della sua unità.

La «ritiratezza» non è per Eckhart l’apatia stoica, anche se determinate formulazioni rimandano senza dubbio a questa tradizione filosofica. L’immobilità dell’animo è una qualità dell’ «uomo interiore»; è un ignorare anche il dolore. Ma proprio il dolore è la «cavalcatura più veloce» di cui l’uomo dispone nella ritiratezza, e quindi è necessario. La ritiratezza, il distacco così come si esprime in tutto l’uomo, è quindi una fondamentale assenza di autodifesa e un atteggiamento di apertura dell’uomo, piuttosto che una forma di autoconservazione.

Fondamentalmente Eckhart, nella sua concezione della ritiratezza, ribadisce la propria idea della creaturalità dell’uomo, sedimentatasi sul piano filosofico nella sua dottrina dell’analogia. Ogni realtà naturale per lui è caratterizzata dalla propria nullità: «Tutte le creature sono un puro nulla» (DW 1, 69, 8; 70, n. 1, altri passi). Per se stesse non hanno alcun essere proprio, poiché il loro essere «è proteso verso la presenza di Dio e dipendente da essa». Ma poiché l’uomo e le creature esistono. la conoscenza di sé è rivolta per Eckhart non all’azione, bensì all’essere nullo proprio dell’uomo Questo modo di essere va precisato più da vicino. Se la creatura per se stessa è nulla - «unum purum nihil» -, allora deriva il proprio essere da qualche altra parte, vale a dire da Dio, che con la sua irrompente corrente di essere l’abilita all’esistenza, incessantemente, ad ogni istante. Il biblico «adhaerere Deo» assume così in Eckhart un’accentuazione straordinaria e significa la dipendenza interiore totale e continua dell’esistente dalla grazia di Dio che concede l’essere. La creatura «ha» il suo essere sempre e soltanto in senso improprio, come qualcosa di prestato, mentre soltanto a Dio spetta l’essere in senso proprio (LW 2, 2S0ss).

Nel suo senso negativo perciò la ritiratezza non è altro che la percezione esistenziale della nullità e mancanza di essere, del fatto che l’esistenza umana è puramente «immagine» - si è parlato di una vera e propria «ontologia dello specchio» (Mieth) -, mentre la ritiratezza in senso positivo significa l’unità ultima, per grazia, della creatura con Dio. Sta all’uomo fare propria consapevolmente questa doppia esperienza - della nullità e dell’essere per grazia - nell’esistenza concreata.

2. Non è altro che una conseguenza del pensiero analogico di Eckhart il fatto che egli, come secondo tema delle sue prediche, menzioni il recupero consapevole del proprio essere immagine di Dio. Se l’uomo come creatura non è nulla, allora la sua propensione all’essere è costitutiva e vincolante. Ma l’essere si ha solo in Dio, più precisamente in Dio come origine di tutta la realtà creata. Il ritorno mistico della creatura a Dio si basa quindi sulla doppia dottrina del «duplex esse», l’essere doppio di tutto ciò che è creato. Nella spiegazione della Genesi si dice:

Ogni creatura ha un duplice essere. Il primo è nelle sue cause originarie, in ogni caso nella parola di Dio, ed è un essere saldo e stabile. Per questo persino la conoscenza delle cose passeggere è imperitura, salda e stabile, poiché la conoscenza comprende una cosa nelle sue cause primordiali. L’altro è l’essere che hanno le cose nella realtà esterna, nella loro forma precipua. Il primo è l’essere nella forza (della causa originaria), il secondo è l’essere determinato dalla forma (propria), e per questo è per lo più instabile e mutevole.

Richiamandosi alla tradizione cristiana Eckhart ha fatto proprio l’antico theologumenon della nascita di Dio nell’anima del credente, per descrivere in maniera percepibile lo stesso procedimento dell’unificazione dell’uomo con Dio. Egli ha rielaborato quest’immagine dinamica e questa realtà di fede, facendone il centro del suo insegnamento. Il ritorno dell’uomo a immagine di Dio raccorcia la dimensione temporale tra creazione e tempo finale - «sub specie aeternitatis», l’unico modo di vedere che è adeguato per Eckhart - riducendola ad un punto, Il «centro del tempo», l’incarnazione di Dio, abbraccia la realtà salvifica, la creazione e la fine dell’uomo. Nel modo in cui Eckhart pensa, in termini escatologico-mistici, la «creatio» e l’«incarnatio», vengono ridotte a un medesimo «in principio», in modo tale che, in questa identità, diventano la realtà salvifica, così che la fine del tempo viene donata all’uomo, che per grazia penetra nella divinità come suo principio esemplare.

Tale concentrazione dei tempi nell’unico tempo salvifico, concepibile solo puntualmente si concretizza per Eckhart nella nascita del Figlio nell’uomo. Ciò accadde un tempo a Betlemme, continua ad accadere ora in ciascun uomo che ne sia consapevole.

3. La nobiltà dell’anima consiste ora precisamente nella ritiratezza. In essa «l’uomo interiore», lo «spirito», l’«immagine di Dio nell’anima» s’apre un varco verso l’essere, la vita e la beatitudine della visione di Dio (predica sull’«uomo nobile»).

Espressioni centrali per questo ambito intimo dell’uomo - da cui dobbiamo tener lontano tutte le determinazioni di carattere organologico. spazio-temporale e psicologico - sono le seguenti: «fondo dell’anima», «scintilla della razionalità»; o in latino: «abditum mentis», «ratio superior». ecc., o anche metafore come capo, uomo, essenza, rocca, fortezza, vortice, luce, forza, qualcosa nell’anima, cima altissima, ecc. Proprio l’abbondanza dei termini mostra che non si tratta di qualcosa di statico e di fisso, ma di qualcosa di dinamico. Con questi termini si tratta di esprimere il rapporto vivo tra l’uomo e Dio stesso e non i suoi portatori organici. Si tratta del rapporto dinamico dell’uomo con Dio nel suo punto sorgivo più vitale, là dove la distinzione tra il Datore (dell’essere) e il destinatario diventano difficili; il rapporto stesso dev’essere menzionato. Per dirla in termini agostiniani, si tratta di un «interior locus, non locus» («un luogo interiore che non è alcun luogo», là dove si parla di «scintilla» o «fortezza». E poiché questi concetti indicano l’«unità in fieri» tra Dio e l’uomo, le categorie di «realtà creata» o «increata», che ingannarono gli inquisitori, sono inadeguate. Si tratta di aspetti del linguaggio.

Eckhart pone l’accento sul processo, sul compimento di questa unità; in esso la concessione dell’io da parte di Dio alla creatura, nella forma della vita più elevata, si compie senz’altro e in modo spontaneo. Le creature ricevono, in questo processo e l’uomo in modo particolare riceve, insieme alla sua umanizzazione, anche la divinizzazione, poiché - come abbiamo visto-creazione, incarnazione e tempo finale coincidono nell’attimo della comunicazione divina dell’essere.

Il quarto scopo della predicazione di Eckhart è la motivazione più profonda, “A questi devi mirare con tutte le forze, a che Dio divenga per te grande” Solo Dio importa.

IV. L’influsso

Eckhart durante la sua vita deve aver esercitato una straordinaria forza d’attrazione. I suoi contemporanei - confratelli e suore nei numerosi conventi domenicani, ma anche fedeli delle città in cui predicò - devono averlo venerato. Tanto più dev’essere stata aspra e deve aver fatto soffrire la condanna ecclesiastica del 1329. Eckhart veniva condannato per secoli all’anonimità. I suoi scritti non furono più tramandati in ampie raccolte, ma soltanto in dimensioni molto ridotte. Alcune prediche in tedesco entrarono a far parte delle raccolte di prediche di Taulero, senza che si specificasse che erano di Eckhart. In tal modo Eckhart deve aver esercitato la sua influenza su Lutero, ma anche sul pietismo.

Eckhart fu riscoperto propriamente nel sec. XIX, soprattutto grazie a Franz von Baader. Ma dovettero trascorrere alcuni decenni prima che potesse prender piede un’indagine su Eckhart impostata su basi scientifiche; uno sviluppo questo che potè giovarsi soprattutto del contributo essenziale di Heinrich Seuse Denifles.

Certamente, Eckhart costituisce il partner ideale nel dialogo con le religioni orientali, ma non bisogna ignorare a questo riguardo che egli ha condannato nella maniera più drastica qualsiasi tecnica del porsi in rapporto con l’Assoluto, e che una teologia apofatica ha il proprio posto soltanto là dove si fa il possibile perché l’unica cosa importante sia, in termini assolutamente esclusivi, la gloria di Dio.