Formazione Religiosa

Visualizza articoli per tag: Liturgia, culto, rito

5. Pasqua del Vangelo o Vangelo della Pasqua (Ildebrando Scicolone)

Nel precedente numero abbiamo detto che "Pasqua" è un termine con quattro significati; abbiamo visto i primi due (P. storica e P. rituale, ebraiche) e stavamo vedendo il terzo: la P. storica di Cristo.

4. Pasqua parola magica (Ildebrando Scicolone)

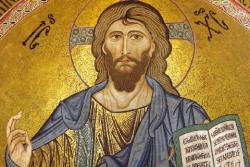

Il termine "pasqua" ci fa pensare istintivamente alla festa di Pasqua, giorno nel quale la cultura cristiana celebra la "risurrezione" di Gesù, avvenuta la domenica successiva al venerdì santo. Non è questo però l'unico significato della "Pasqua".

3. Morire? No, nascere! (Ildebrando Scicolone)

Supponiamo di poter parlare con un bambino ancora nel grembo della madre. noi fuori e lui dentro. Noi gli diciamo: vuoi uscire da là? Secondo voi che risponderebbe?

2. Gesù Cristo "compie" il culto ebraico (Ildebrando Scicolone)

Leggendo i vangeli, sembra che Gesù sia stato contrario al culto ebraico, nelle sue varie forme: non rispetta il sabato, non lo vediamo partecipare ai sacrifici,

1. Cosa è la liturgia (Ildebrando Scicolone)

La parola greca “liturgia” è, oggi per la maggior parte della gente, sinonimo di rito o cerimonia. Eppure, nel greco classico, il termine designava non qualcosa di rituale, ma un’opera, un’impresa che interessava il popolo: opera pubblica.

I Salmi nella Liturgia (di Sr. Germana Strola o.c.s.o.)

I Salmi nella Liturgiadi Sr. Germana Strola o.c.s.o.

La Regola di San Benedetto esige che "la mente concordi con la nostra voce" quando eleviamo la nostra preghiera. Ma per quale motivo ricorrere ai Salmi dell'Antico Testamento per la celebrazione della Liturgia cristiana? La tradizione secolare della Chiesa ha voluto rispondere a Dio con la parola stessa di Dio, e quindi con i salmi, che nella Bibbia, riflettono in modo più particolare la relazione con Lui.

Nella letteratura Biblica, il salterio costituisce una specie di sintesi orante, come uno spaccato trasversale che c'introduce nell'esperienza viva, vissuta, interiore della religiosità del popolo ebraico, o come un microcosmo in cui è possibile scoprire la presenza e il riflesso di tutte le tradizioni bibliche. Ciò che narrano le tradizioni storico-religiose, ciò che fissano i documenti più antichi, ciò che annunciano e rivelano gli oracoli profetici o medita la riflessione sapienziale, rivive nei salmi attraverso la voce della persona e della comunità, come dall'interno. Se la Bibbia non attesta con frequenza l'esperienza interiore nell'incontro con Dio (tranne in Geremia o in altri piccoli squarci sul mondo dei sentimenti della persona), il Salterio orchestra tutte le risonanze emotivo-spirituali suscitate dall'esperienza vissuta dell'alleanza.

Il fascino intramontabile di questa lirica religiosa, congiunge in un'unica espressione da un lato il mistero della rivelazione e dall'altro il mistero dell'uomo, da essa coinvolto in tutta la sua drammaticità e in tutta la sua forza di speranza. O, più precisamente, esprime unitariamente, dall'interno, cosa significa per l'uomo - come singolo e come popolo - essere raggiunto dalla Parola di Dio che si rivela nel dono dell'Alleanza. La cosa interessante da sottolineare è che nel salterio la parola dell'uomo, la sua esperienza più profondamente umana (desiderio, dolore, sofferenza, ecc.), viene proposta come parola di Dio.

Quindi, per cercare di capire perché i salmi siano stati assunti dalla liturgia cristiana, l'approccio potrebbe essere duplice: dal punto di vista della rivelazione biblica (i salmi, come sintesi della storia e della teologia biblica) ma anche un approccio antropologico (i salmi specchio del mistero dell'uomo, e quindi via all'incontro con Dio, attraverso la verità dell'esperienza umana). Oppure, in chiave unitaria, secondo le caratteristiche proprie e specifiche dell'esperienza monastica (ricerca di Dio nella realtà dell'esperienza umana) i salmi come specchio del cuore umano e riflesso di quello che avviene in lui nell'incontro con Dio, si compie nella figura di Cristo vero Dio e vero uomo, redentore crocifisso e risorto.

L'assunzione del salterio come struttura portante della liturgia cristiana è quindi indissociabile dalla sua lettura in riferimento al mistero di Cristo e al mistero dell'uomo. Non esiste a tutt'oggi una documentazione sicura al riguardo, ma è stato affermato che l'uso cristiano dei salmi è stato più ampio fin dagli inizi di quello ebraico: da un lato, per la tendenza alla lettura cristologica dei salmi (l’orante dei Salmi è il Cristo) e dall'altro per l'influenza che esercitò sulla comunità ecclesiale l'uso monastico della recita continua del salterio.

Gli studiosi di liturgia affermano infatti che agli inizi dell'era cristiana l'utilizzazione propriamente liturgica dei salmi, nel solco della tradizione ebraica, si limitava solo ad alcuni, più adatti ad alcune circostanze particolari (la celebrazione della Pasqua, dell'Eucaristia, le lodi del mattino o della sera, gli anniversari dei martiri); più ampia era invece la produzione innodica spontanea, cioè l'esecuzione di inni cristiani o d'imitazioni dei salmi veterotestamentari; sembra anzi che la produzione innografica degli eretici fosse particolarmente feconda e attraente, ma altrettanto pericolosa. Sarebbe stata per la progressiva affermazione del salterio come espressione per eccellenza della preghiera cristiana (vox Christi - vox ad Christum), che la sua utilizzazione andrà man mano estendendosi nella Chiesa, con la fissazione delle varie famiglie liturgiche. Alla diffusione dell'uso dei salmi non è certamente estranea l'influenza della Lettera a Marcellino di Atanasio, che, ispirata dall'esperienza monastica, vede nel salterio non solo la sintesi della spiritualità dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma della preghiera di Cristo. Il salterio è offerto al cristiano come uno specchio, per la guarigione del suo spirito. Fu in seguito a tale evoluzione che il canone 59 del Concilio dì Laodicea (ca. 360) giunse a vietare l'uso liturgico dei cosiddetti "salmi privati" allo stesso modo dei libri "non canonici". L’utilizzazione sistematica del salterio diverrà effettiva con l'organizzazione dell'ufficiatura delle Ore come preghiera della Chiesa, in epoca per lo più contemporanea alla fissazione del canone delle Scritture.

Apostolicità della Chiesa nella fede celebrata (di D. Ildebrando Scicolone)

L’Apostolicità della Chiesa

nella fede celebrata

di Ildebrando Scicolone

L’antico adagio "la legge del pregare stabilisce la legge del credere" vale anche per la fede nell’apostolicità della Chiesa. La Chiesa è apostolica: lo dice il "credo", perché l’afferma la Chiesa stessa nella sua preghiera liturgica.

Basta sfogliare il messale per notare quante volte sono nominati gli Apostoli. Essi sono dodici, ma il titolo viene esteso a Paolo e Barnaba; ad essi poi vengono associati i due evangelisti Marco e Luca. Inoltre abbiamo due feste per S. Pietro (29.6 e la cattedra il 22.2) e due per S. Paolo (29.6 e la coversione il 25.1). Sono ricordati ancora nella dedicazione delle Bailiche loro intitolate a Roma (18.11). Per cui ci sono nel mesale sedici feste degli Apostoli ed evangelisti. Troviamo inoltre un formulario di messa votiva per S. Pietro, uno per S. Paolo, uno per tutti gli Apostoli e uno per un Apostolo.

Ma c’è di più: la memoria degli Apostoli è sempre esplicita nella preghiera eucaristica:

…ricordiamo e veneriamo…i santi Apostoli e martiri…

…e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.

…di aver parte nella comunità dei tuoi santi Apostoli e martiri…

…con gli Apostoli e tutti i Santi…

…con i tuoi santi Apostoli, i gloriosi martiri e tutti i Santi…

…con gli Apostoli e i Santi…

Nella preghiera per la pace si ricorda: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli: Vi lascio la pace…

Da un esame rapido dei testi sparsi in tutto il messale risultano le seguenti idee-forza:

La Chiesa è fondata sugli Apostoli, non nel senso che essi l’hanno fondata, ma nel senso che Dio (o Gesù Cristo) l’ha voluto fondata su di loro. Lo canta il II prefazio per gli Apostoli: Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli. La loro testimonianza è il fondamento della nostra fede (Bened. Solenne per gli Apostoli). Sono essi che ci hanno trasmesso il primo annunzio della fede (Ivi); da loro anzi abbiamo ricevuto il primo annunzio della fede (Ivi).

Ciò vale soprattutto per Pietro (e Paolo): nella predicazione dei santi Apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana (29.6 Colletta della vigilia); i cristiani sono coloro che hai illuminato con la dottrina degli Apostoli (29.6 sulle offerte). Il prefazio della dedicazione delle basiliche romane canta: Città santa è la tua Chiesa, fondata sugli Apostoli e unita in Cristo pietra angolare.

Ciò si manifesta non tanto per la successione apostolica dell’episcopato, che il messale non ricorda mai, quanto per la continua presenza nella Chiesa dell’insegnamento, della preghiera e dell’esempio degli Apostoli: non si turbi la tua Chiesa he hai fondato sulla roccia con la professione di fede dell’Apostolo Pietro (22.2 colletta); fa che riconosca nell’Apostolo Poetro il maestro che ne conserva integra la fede e il Pastore che la guida all’eredità eterna( Ivi, sulle offerte); la tua Chiesa segua sempre l’insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede (29.6, colletta); la preghiera degli Apostoli accompagni l’offerta che presentiamo (Ivi, sulle offerte)…

Nella liturgia facciamo la stessa esperienza di Cristo che hanno fatto gli Apostoli: in unione con gli Apostoli Filippo e Giacomo possiamo contemplare te nel Cristo tuo Figlio e possedere il regno dei cieli (3.5, dopo la comunione); fa’ che insieme all’apostolo Tommaso riconosciamo nel Cristo il nostro Signore e il nostro Dio (3.7 dopo la comunione). Si noti che queste espressioni si trovano nelle perghiere dopo la comunione, perché nella partecipazione all’eucarestia noi facciamo nostra l’esperienza degli Apostoli.

Gli Apostoli sono quindi i Padri della nostra fede. Non abbiamo l’abitudine di chiamarli "Santi Padri", riservando questo termine ai maestri della fede che li hanno seguito. Ma S. Paolo ci teneva a dire: "potreste ifatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù…" (1 Cor 4,15). Gli Apostoli infatti, dopo averci dato la fede, continuano a "sorreggerci", a "proteggerci", a "custodirci", con la loro dottrina, e con i sacramenti. La liturgia sa bene che gli Apostoli non sono soltanto i "predicatori", ma anche i "sacerdoti" del nuovo popolo: (concedici) di perseverare nella frazione del pane e nella dottrina degli Apostoli (29.6, dopo la comunione).

Dal termine "apostolo" deriva l’aggettivo "apostolico". Se accompagna termini come "zelo", "carità", "coraggio", esso determina quella missione della Chiesa che chiamiamo "apostolato": gli apostoli diventano allora i padri di una interminabile schiera di apostoli, e non parlo solo dei "missionari", ma di tutta la Chiesa che è "mandata" a tutte le genti, in ogni luogo e in ogni tempo: O Dio…che hai chiamato molti popoli dell’Oriente alla luce del vangelo con la predicazione apostolica di S. Francesco Saverio…; O Dio che hai dilatato i confini della Chiesa con lo zelo ardente e la dedizione apostolica di s. N. (comune dei missionari).

Almeno una volta però, nella memoria di S. Gaetano (7.8), l’aggettivo "apostolico" accanto alla parola "vita", ci rivela un altro aspetto della testimonianza apostolica: il santo di Thiene volle, al suo tempo, restaurare apostolicam vivendi formam. Gli Apostoli sono visti nel loro essere in rapporto a Cristo, prima che nel loro agire a favore degli uomini di cui sono pescatori. Sono gli innamorati di Cristo, pronti a fare la loro esperienza della carità, della sofferenza, della pasqua del loro Signore. E’ ciò che esprime la colleta di s. Giacomo (25.7): tu hai voluto che san Giacomo, primo fra gli Apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo…; …nel ricordo di S. Giacomo che primo fra gli Apostoli partecipò al calice della passione del tuo Figlio (sulle offerte).

Il ruolo e l'arte di presiedere (di D. Ildebrando Scicolone)

IL RUOLO

E L’ARTE DEL PRESIEDERE

di Dom Ildebrando Scicolone

In vista dell’ordinazione presbiterale, fino agli anni ’70, erano previsti degli esami presso la Curia vescovile. Questi vertevano su alcuni trattati teologici e sulla Praxis ordinandorum (= prassi degli ordinandi). Un capitolo di questa aveva come titolo: De munere praesidendi (= il compito del presiedere). Devo confessare che quando l’ho letto, non capivo di che cosa si trattasse. Perché, fino alla riforma dei libri liturgici del postconcilio, non si vedeva il ruolo del Presidente, perché non si aveva coscienza di una assemblea celebrante. Il vescovo o il prete non erano mai chiamati "presidente", ma celebrante, e i fedeli erano chiamati "popolo" o "tutti", o non erano chiamati affatto, perché il loro ruolo non erano previsto nei libri liturgici. Ne prendeva il posto il chierichetto, che rispondeva tutte le volte che nel libro era scritto: R/. (= risposta). Per fortuna, la situazione è cambiata. Il Concilio ha disposto che nei nuovi libri liturgici sia esplicitamente indicata la parte del popolo. Ora si comprende che celebra tutta la comunità riunita in assemblea, con un vescovo o presbitero che presiede (per alcuni sacramenti può presiedere anche un diacono, o alcuni sacramentali anche un laico).

Prendiamo in considerazione la celebrazione eucaristica. Essa è così descritta nel n. 7 di PNMR: "Nella messa o cena del Signore, il popolo di Dio è chiamato a radunarsi, sotto la presidenza del sacerdote, che agisce nella persona di Cristo, per celebrare il memoriale del Signore, ossia il sacrificio eucaristico". In una prima edizione il testo recitava addirittura così: "La Cena del Signore o Messa è la convocazione del popolo di Dio, sotto la presidenza del sacerdote, per celebrare il memoriale del Signore". Confrontando le due formulazioni risulta: a) il valore dell’assemblea: è la Chiesa concretamente radunata;

b) il ruolo del Presidente. Esso è chiamato "sacerdote", per includere sia il vescovo che il presbitero.

c) tale ruolo non è "democratico": il presidente non è eletto dall’assemblea, ma "agisce nella persona di Cristo", cioè, in forza dell’ordinazione, fa le veci di Cristo Capo. Alcune funzioni quindi sono propriamente sue.

Il Presidente si identifica normalmente con il "celebrante": ma può darsi il caso che un presbitero celebri alla presenza del vescovo. In questo caso il prete celebra, ma presiede il vescovo (lo stesso vale quando un cardinale celebra alla presenza del Papa). Il Vescovo infatti presiede la liturgia della Parola e dà la benedizione finale. Mentre il luogo della celebrazione è l’altare, il luogo della presidenza è la sede (si chiama "cattedra" la sede del vescovo, da cui "cattedrale").

Se il termine "presidente" è nuovo, il concetto è antico. Già S. Giustino, nella sua prima Apologia lo chiama "Colui che presiede". E’ lui che tiene l’omelia, a lui vengono portate le offerte, è lui che fa la preghiera eucaristica "secondo la sua capacità".

Compito del Presidente, nella celebrazione eucaristica, è quello di ripresentare Cristo Signore che siede a mensa con i suoi discepoli, e associa le membra del suo corpo al suo sacrificio. Nel "ministro" è presente Cristo, sia quando spezza il pane della Parola, sia quando fa ciò che Cristo ha fatto nell’ultima cena: riceve le offerte dei fedeli, pronuncia la preghiera eucaristica e spezza il pane e lo distribuisce ai fedeli.

Concretamente al Presidente sono riservate le preghiere: la grande preghiera eucaristica e le tre preghiere che concludono rispettivamente: i riti di ingresso (colletta), i riti di offertorio (sulle offerte), e i riti di comunione (dopo la comunione).

Non spetta a lui proclamare le letture, né intonare i canti. Egli comunque ha la responsabilità dell’intera celebrazione. Ciò significa che deve averne piena padronanza, avendola egli stesso preparata, avendo opportunamente scelto i testi (secondo le possibilità offerte dalle norme e dai giorni liturgici).

Dal ruolo di presidente deriva quindi la responsabilità, e quindi l’arte del presiedere. Non è più possibile che un prete pensi di celebrare la "sua" messa. Deve pensare di presiedere un’assemblea celebrante. Egli quindi è l’animatore di quella assemblea. Il suo sacerdozio si manifesta quindi come "mediazione", come "ponte" tra Dio, alla cui gloria è offerto il sacrificio, e il popolo per il quale è offerto.

Il Presidente è colui che sa, meglio di chiunque altro, che cosa si fa nell’assemblea: conosce i testi, conosce i gesti, conosce la finalità, e conosce le arti per raggiungerla. Di qui la sua sicurezza nel dirigere la celebrazione. Un celebrante incerto, impacciato, impreparato comunica all’assemblea incertezza e nervosismo; un presidente sicuro comunica sicurezza e partecipazione. Perché egli deve pur sapere quali sono i compiti di ognuno, perché tutti fanno riferimento a lui. Egli infatti, come benedice il diacono perché proclami il vangelo, così – anche se non è ritualizzato – distribuisce i vari compiti ad ognuno. Leggiamo nell’Ordo Romanus I, per riferire un esempio, che al Papa veniva comunicato chi era il lettore e chi il salmista, e dopo tale informazione e la sua approvazione, non era consentito cambiare. E’ vero che il diacono o un altro ministro suggerisce le intenzioni alla preghiera dei fedeli, ma è il Presidente che la introduce e la conclude. Altri ministri possono fare le monizioni, dove previsto, ma devono essere armonizzate con l’omelia che di solito spetta al Presidente. Gli stessi canti devono essere riconosciuti adatti al giorno e al momento celebrativo, per essere in sintonia con la Parola che vien proclamata.

Egli deve preoccuparsi non solo che tutto si svolga secondo le norme, ma soprattutto che l’assemblea venga coinvolta e interessata. A ciò gioveranno le tecniche della comunicazione: la dizione, l’uso ottimale degli strumenti audio-visivi, e quant’altro può aiutare; ma è necessaria soprattutto la sua personale capacità di comunicare la fede e "iniziare" al mistero. Il Presidente di un’assemblea liturgica è, per natura sua teologale, un "mistagogo", cioè uno che, "iniziato" egli stesso, è capace di introdurre i suoi fratelli nella comprensione e nella partecipazione al mistero di Cristo, reso presente nel rito.

Vale soprattutto per lui quello che scrive l’apostolo Giovanni all’inizio della sua prima lettera: "ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita…noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi". Il celebrante annunzia - non solo con l’omelia ma con tutto il suo essere e agire - quello che ha visto e udito, cioè ciò che crede. Il suo ministero passa necessariamente per la sua personale esperienza di fede. Egli non è un attore che recita (per quanto potremmo imparare molto da un bravo attore), ma è un testimone che proclama la sua fede ed incita gli altri a professarla. Egli diventa non soltanto colui che sta sopra il popolo, ma colui che va avanti, in testa al suo popolo, nel cammino verso il Regno. In questo senso egli rappresenta Cristo, che la lettera agli Ebrei (12, 2) chiama "autore e perfezionatore della fede" (il testo greco dice "condottiero").

Come è responsabile della preparazione e della conduzione di una celebrazione, così egli deve preoccuparsi anche del suo seguito, cioè della vita che segue ad essa. L’eucaristia ci fa diventare – sempre più- un solo corpo e un solo spirito; ora questo fatto si dovrà vedere anche nella vita quotidiana della comunità: dal mistero celebrato e partecipato scaturisce un nuovo modo di vivere in questo mondo, sempre in cammino verso "i cieli nuovi e la terra nuova". De aver chiaro perciò l’intimo nesso che c’è tra Parola, celebrazione e vita.

Teologia della Liturgia per la vita spirituale (di Adrien Nocent O.S.B.)

Teologia della Liturgia

per la vita spirituale

di P. Adrien Nocent O. S. B.

Stranamente, un gran numero di battezzati ignora ciò che è la liturgia. Ne fa una raccolta di gesti, di preghiere, di cerimonie, di devozioni, di rubriche. A 30 anni dalla promulgazione della Costituzione sulla Liturgia non è ancora stato riconosciuto ciò che vi è scritto sulla massima importanza della liturgia, attività suprema della Chiesa, che oltrepassa ogni altra attività.

Il primo rimedio sarebbe la lettura dei numeri 3-13 della Costituzione sulla Liturgia. In questi numeri viene sviluppata una presentazione essenziale della liturgia come vita, in alcuni articoli chiari e semplici (che evitano alla teologia liturgica di presentarsi senza sfumature, con il pericolo di suscitare entusiasmi fanatici; entusiasmi che non coincidono mai con la verità né con la volontà stessa del Signore). Questi articoli dovrebbero essere letti, spiegati e meditati in comunità, nelle loro concrete conseguenze. Infatti sono capaci di creare una mentalità, cosa che abitualmente ci manca.

Le righe che seguono cercano di sviluppare il punto centrale di ciò che costituisce la specificità della liturgia.

La celebrazione liturgica è attuazione dei gesti di salvezza nell’oggi a nostro favore affinché possiamo diventare noi stessi attori nella e della storia della salvezza che continua nel tempo della Chiesa. Questo significa che la liturgia è essenzialmente "ricordo", anamnesis, memoria, zikkaron.

La civiltà ellenistica ha conosciuto l’anamnesis. Il culto ricorda ai contemporanei un avvenimento o un eroe importanti per la vita del paese che l’epoca presente non ha conosciuto e che possono servire d’esempio. Per ricordare questi avvenimenti o eroi, si organizzano rappresentazioni teatrali, processioni, si scrivono libri e poemi, si erigono monumenti, statue (per esempio, a Parigi, nel museo del Louvre, è conservata la Vittoria di Samotracia). L’oggetto della celebrazione è quello di ricordare nell’epoca attuale avvenimenti o eroi del passato.

La civiltà latina ha conosciuto lo stesso fenomeno. Notiamo nella civiltà latina anche i pranzi accanto alle tombe, destinati a ricordare ai contemporanei i morti. Questi pranzi funebri si chiamano refrigerium, parola che entrerà nel Canone romano al Memento dei morti: refrigerium lucis et pacis. Lo scopo è sempre lo stesso: ricordare ai contemporanei avvenimenti o eroi passati degni di essere richiamati alla memoria.

La civiltà palestinese, quella di Cristo e dei suoi Apostoli, ha conosciuto lo Zikkaron. Ma qui lo scopo del ricordo è molto diverso: si ricorda, non tanto ai contemporanei, quanto AL SIGNORE, avvenimenti o eroi che egli ha suscitato oppure eroi che hanno obbedito al suo comando. Per ricordare al Signore, il passato viene attuato sotto i suoi occhi affinché vedendolo si ricordi.

Quando Cristo dice: "Fate questo in memoria di me", questo significa: fate questo pranzo rituale che attualizza davanti agli occhi del Padre mio ciò che ho fatto obbedendo alla sua volontà per la Nuova ed eterna Alleanza. Una delle nuove preghiere eucaristiche dice: "Guarda, Signore, la vittima che tu stesso hai preparato". Il Canone romano ripete varie volte con questa o quella parola il fatto della presenza, della vittima presente, del sacrificio attualizzato.

Si deve dunque capire a fondo ciò che è la memoria. Molti articoli o libri contro la riforma liturgica, quando affermano che in questo modo siamo diventati protestanti, che l’eucaristia è così diventata semplice ricordo, dimostrano la loro ignoranza in rapporto alla "memoria".

Ignoranza inaccettabile di ciò che è la memoria, perché essa suppone la realtà, è la realtà attualizzata nell’oggi. Quando si dice che la celebrazione eucaristica è memoria della Passione, questo esprime molto di più che se si dicesse: la celebrazione eucaristica ripete il calvario. Non lo ripete, ma è questo sacrificio stesso attuato; e poiché attuati, ne diventiamo attori, collaboratori. Questo costituisce lo scopo dell’istituzione eucaristica.

Ecco dunque l’essenziale di ciò che è la liturgia. E dobbiamo applicare quello che abbiamo detto della celebrazione eucaristica anche agli altri sacramenti, alla Preghiera delle Ore e all’Anno Liturgico.

Se la Costituzione sulla liturgia insiste sul fatto che la liturgia sia la massima attività della Chiesa, si capisce facilmente che in questa attività la Chiesa realizza l’incontro Dio-Uomo nella realtà della presenza del Signore. Non si potrebbe dare niente di più grande. Incontro dell’uomo con i misteri attuati della salvezza affinché l’uomo diventi attore della salvezza del mondo. La liturgia si rivela così necessariamente missionaria.

Possiamo applicare quanto finora detto alla celebrazione dell’Anno liturgico. Questo non è soltanto un ricordo, ma è un oggi. Siamo contemporanei dei misteri ricordati. Ciò suppone che la liturgia celebri non teologie o idee, ma avvenimenti e personaggi. La celebrazione dell’anno liturgico non è dunque unicamente devozione, ricordo edificante, ma essa attua ciò che celebra. La spiritualità della liturgia non è dunque opzionale, come sarebbe la spiritualità francescana o quella ignaziana, ma essa è LA SPIRITUALITA’ necessaria, vincolante, nella quale sui incontra oggettivamente e non soltanto soggettivamente o psicologicamente il Signore.

Il mistero centrale celebrato ed attuato è sempre la Pasqua. Ma questo avvenimento centrale viene celebrato secondo visuali diverse nelle differenti celebrazioni. Per esempio, a Natale si celebra Pasqua secondo la visuale del suo inizio; celebrando un santo si celebra la Pasqua come riuscita in tale uomo; celebrando la Vergine Maria si celebra la Pasqua che in Lei ha raggiunto al massimo la divinizzazione di una persona umana, e così via.