Mondo Oggi

Visualizza articoli per tag: Formazione Religiosa

9. La liturgia al Concilio (Ildebrando Scicolone)

Il 4 dicembre 1563 si chiudeva il Concilio di Trento, e i Padri affidavano alla Santa Sede il compito di curare la riforma della Liturgia del loro tempo, perché il Concilio, dopo diciotto anni di lavori, non aveva il tempo di operare tale riforma nei particolari.

8. I cristiani non hanno tempio, lo sono (Ildebrando Scicolone)

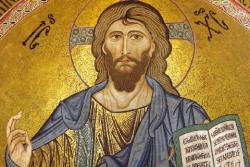

Con Gesù Cristo, Dio è realmente presente tra gli uomini, non in un luogo, ma in una persona. Ma quando Cristo è "salito al cielo", Dio è ancora presente?

7. Gesù è il tempio vero (Ildebrando Scicolone)

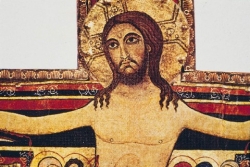

Dicevamo che Gesù "compie" il culto ebraico. Lo abbiamo visto rispetto alla Pasqua, la festa principale degli Ebrei, che - con altro significato - diventa il centro della storia e il centro della liturgia cristiana.

6. La Pasqua riturale cristiana (Ildebrando Scicolone)

Come gli Ebrei chiamano "pasqua" sia l'evento storico del loro esodo sia la memoria rituale che ne fanno ogni anno nella cena pasquale, così i cristiani chiamano "pasqua" la morte e la risurrezione di Cristo, e dovrebbero chiamare così anche il rito che la perpetua nel tempo.

5. Pasqua del Vangelo o Vangelo della Pasqua (Ildebrando Scicolone)

Nel precedente numero abbiamo detto che "Pasqua" è un termine con quattro significati; abbiamo visto i primi due (P. storica e P. rituale, ebraiche) e stavamo vedendo il terzo: la P. storica di Cristo.

4. Pasqua parola magica (Ildebrando Scicolone)

Il termine "pasqua" ci fa pensare istintivamente alla festa di Pasqua, giorno nel quale la cultura cristiana celebra la "risurrezione" di Gesù, avvenuta la domenica successiva al venerdì santo. Non è questo però l'unico significato della "Pasqua".

3. Morire? No, nascere! (Ildebrando Scicolone)

Supponiamo di poter parlare con un bambino ancora nel grembo della madre. noi fuori e lui dentro. Noi gli diciamo: vuoi uscire da là? Secondo voi che risponderebbe?

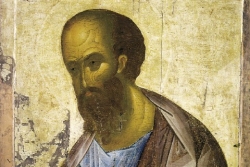

2. Gesù Cristo "compie" il culto ebraico (Ildebrando Scicolone)

Leggendo i vangeli, sembra che Gesù sia stato contrario al culto ebraico, nelle sue varie forme: non rispetta il sabato, non lo vediamo partecipare ai sacrifici,

1. Cosa è la liturgia (Ildebrando Scicolone)

La parola greca “liturgia” è, oggi per la maggior parte della gente, sinonimo di rito o cerimonia. Eppure, nel greco classico, il termine designava non qualcosa di rituale, ma un’opera, un’impresa che interessava il popolo: opera pubblica.

I Salmi nella Liturgia (di Sr. Germana Strola o.c.s.o.)

I Salmi nella Liturgiadi Sr. Germana Strola o.c.s.o.

La Regola di San Benedetto esige che "la mente concordi con la nostra voce" quando eleviamo la nostra preghiera. Ma per quale motivo ricorrere ai Salmi dell'Antico Testamento per la celebrazione della Liturgia cristiana? La tradizione secolare della Chiesa ha voluto rispondere a Dio con la parola stessa di Dio, e quindi con i salmi, che nella Bibbia, riflettono in modo più particolare la relazione con Lui.

Nella letteratura Biblica, il salterio costituisce una specie di sintesi orante, come uno spaccato trasversale che c'introduce nell'esperienza viva, vissuta, interiore della religiosità del popolo ebraico, o come un microcosmo in cui è possibile scoprire la presenza e il riflesso di tutte le tradizioni bibliche. Ciò che narrano le tradizioni storico-religiose, ciò che fissano i documenti più antichi, ciò che annunciano e rivelano gli oracoli profetici o medita la riflessione sapienziale, rivive nei salmi attraverso la voce della persona e della comunità, come dall'interno. Se la Bibbia non attesta con frequenza l'esperienza interiore nell'incontro con Dio (tranne in Geremia o in altri piccoli squarci sul mondo dei sentimenti della persona), il Salterio orchestra tutte le risonanze emotivo-spirituali suscitate dall'esperienza vissuta dell'alleanza.

Il fascino intramontabile di questa lirica religiosa, congiunge in un'unica espressione da un lato il mistero della rivelazione e dall'altro il mistero dell'uomo, da essa coinvolto in tutta la sua drammaticità e in tutta la sua forza di speranza. O, più precisamente, esprime unitariamente, dall'interno, cosa significa per l'uomo - come singolo e come popolo - essere raggiunto dalla Parola di Dio che si rivela nel dono dell'Alleanza. La cosa interessante da sottolineare è che nel salterio la parola dell'uomo, la sua esperienza più profondamente umana (desiderio, dolore, sofferenza, ecc.), viene proposta come parola di Dio.

Quindi, per cercare di capire perché i salmi siano stati assunti dalla liturgia cristiana, l'approccio potrebbe essere duplice: dal punto di vista della rivelazione biblica (i salmi, come sintesi della storia e della teologia biblica) ma anche un approccio antropologico (i salmi specchio del mistero dell'uomo, e quindi via all'incontro con Dio, attraverso la verità dell'esperienza umana). Oppure, in chiave unitaria, secondo le caratteristiche proprie e specifiche dell'esperienza monastica (ricerca di Dio nella realtà dell'esperienza umana) i salmi come specchio del cuore umano e riflesso di quello che avviene in lui nell'incontro con Dio, si compie nella figura di Cristo vero Dio e vero uomo, redentore crocifisso e risorto.

L'assunzione del salterio come struttura portante della liturgia cristiana è quindi indissociabile dalla sua lettura in riferimento al mistero di Cristo e al mistero dell'uomo. Non esiste a tutt'oggi una documentazione sicura al riguardo, ma è stato affermato che l'uso cristiano dei salmi è stato più ampio fin dagli inizi di quello ebraico: da un lato, per la tendenza alla lettura cristologica dei salmi (l’orante dei Salmi è il Cristo) e dall'altro per l'influenza che esercitò sulla comunità ecclesiale l'uso monastico della recita continua del salterio.

Gli studiosi di liturgia affermano infatti che agli inizi dell'era cristiana l'utilizzazione propriamente liturgica dei salmi, nel solco della tradizione ebraica, si limitava solo ad alcuni, più adatti ad alcune circostanze particolari (la celebrazione della Pasqua, dell'Eucaristia, le lodi del mattino o della sera, gli anniversari dei martiri); più ampia era invece la produzione innodica spontanea, cioè l'esecuzione di inni cristiani o d'imitazioni dei salmi veterotestamentari; sembra anzi che la produzione innografica degli eretici fosse particolarmente feconda e attraente, ma altrettanto pericolosa. Sarebbe stata per la progressiva affermazione del salterio come espressione per eccellenza della preghiera cristiana (vox Christi - vox ad Christum), che la sua utilizzazione andrà man mano estendendosi nella Chiesa, con la fissazione delle varie famiglie liturgiche. Alla diffusione dell'uso dei salmi non è certamente estranea l'influenza della Lettera a Marcellino di Atanasio, che, ispirata dall'esperienza monastica, vede nel salterio non solo la sintesi della spiritualità dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma della preghiera di Cristo. Il salterio è offerto al cristiano come uno specchio, per la guarigione del suo spirito. Fu in seguito a tale evoluzione che il canone 59 del Concilio dì Laodicea (ca. 360) giunse a vietare l'uso liturgico dei cosiddetti "salmi privati" allo stesso modo dei libri "non canonici". L’utilizzazione sistematica del salterio diverrà effettiva con l'organizzazione dell'ufficiatura delle Ore come preghiera della Chiesa, in epoca per lo più contemporanea alla fissazione del canone delle Scritture.