Essendo intimamente legata allo stato di vita e alla vocazione propria nell'ambito del Popolo di Dio, la grande spiritualità cristiana può assumere connotazioni abbastanza diverse, a seconda dei mezzi che concretamente permettono al cristiano di raggiungere l'unico fine comune, che è la santità57.

Poiché l'unica santità è coltivata da quanti sono mossi dallo Spirito di Dio e lo adorano «in spirito e verità» secondo i propri doni e uffici, la Chiesa di Cristo risulta dotata di una varietà di forme di vita spirituale e quindi lecitamente si può parlare di varie spiritualità nell'ambito della Chiesa.

La Società di Maria, come innumerevoli altre istituzioni religiose, è sorta nella Chiesa per un dono dello Spirito e con l'approvazione dell'autorità della Chiesa, come via alla santità, «emulando le virtù della santa Madre di Dio, vivendo della sua vita, specialmente in umiltà, obbedienza, abnegazione, carità fraterna e amore di Dio»58 impegnandosi a «salvare il prossimo con una forza d'animo non comune e una fiducia sempre più viva»59.

Per raggiungere questo ultimo fine, la Società si impegna in settori di apostolato estremamente vari, quali le missioni presso i fedeli, specialmente quelli di campagna, e presso i pagani, l'educazione cristiana dei ragazzi nei collegi, la formazione dei chierici nei semi-nari maggiori, la predicazione itinerante della Parola di Dio, l'insegnamento della dottrina cristiana, l'esortazione dei fedeli nei ritiri, la visita ai carcerati e agli ammalati, la diffusione di un amore sincero verso la Chiesa Romana contro le spinte centrifughe: un programma vastissimo, che può essere riassunto nella nozione di «missione» o di «apostolato».

Apostolicità secondo Colin

In primo luogo ci occorre un recupero del concetto antico di apostolicità come imitazione degli apostoli e della Chiesa nascente. Le Costituzioni del 1872, redatte dal cuore del Fondatore, sintetizzano in questi termini l'essenza della spiritualità che deve animare ogni forma di ministero della Società di Maria:

Nei vari ministeri di zelo cui devono attendere per obbedienza, [i religiosi] si comportino con tale modestia, dimenticanza di sé e abnegazione da risultare veramente sconosciuti [2 Cor 6,9], e come nascosti in questo mondo [vere ignoti et quasi occulti videantur in hoc mundo] 60

La missione, così concepita, nasce e matura in un intenso clima di vita spirituale: si potrebbe dire in uno stile di vita intimamente determinato dall'esempio di Cristo, l'unico modello degli apostoli. Il capitolo VI delle Costituzioni del 1872 interamente dedicato alle missioni, così esordisce:

Fa parte dello scopo della Società andare di luogo in luogo a diffondere la Parola di Dio e catechizzare gli incolti, al Hne di adempiere un così santo ministero in modo efficace e fruttuoso si propongano di imitare sempre Nostro Signore Gesù Cristo, il quale, prima di insegnare in pubblico, volle restare quaranta giorni nel deserto; dopo andò per le città e i villaggi della Giudea predicando ovunque che il Regno di Dio era vicino (cfr. Mt 9,35; 10,7; Me 1,15), e invitando i peccatori a penitenza (cfr. Le 5,32) 61.

Queste norme dell'apostolato marista vengono spiegate con infinite variazioni negli interventi diretti del Fondatore, sotto forma di consigli, precetti ed esortazioni.

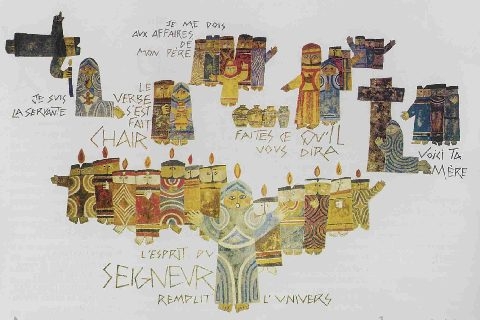

Per Colin, la Società di Maria si riaggancia idealmente e spiritualmente alla Chiesa nascente, alla comunità apostolica di Gerusalemme, radunata con Maria, madre di Gesù, e inviata dallo Spirito Santo verso i confini della terra.

Nella primavera del 1841, dopo 25 anni di ministero, Colin esortava i suoi ad attenersi a qualunque costo all'esempio di Cristo e degli apostoli, affrontando il giudizio e il disprezzo degli uomini e del mondo:

Noi non prendiamo come modello alcun corpo62 ; non abbiamo altro modello che la Chiesa nascente. La società ha cominciato come la Chiesa; bisogna essere come gli apostoli e come quelli che si unirono a loro e che erano già ben numerosi: Cor unum et anima una (Atti 4,32). Si amavano come fratelli...63.

Ai fratelli del collegio di Belley, nel 1842, rivolgeva l'esortazione ad attingere la carità dal cuore di Cristo e aggiungeva:

Voi siete in ritiro come Gesù Cristo che durante i trent'anni a Nazaret si è preparato alla predicazione. Consideratevi come gli apostoli che hanno fatto il loro noviziato vicino a Gesù per tre anni64.

Quando poi la Società prese ad espandersi, Colin adattava quella intuizione primordiale alla nuova situazione di essa, che vedeva sempre in stretta analogia con la Chiesa apostolica:

Quelli che partono per l'Oceania imitino gli apostoli; quelli che restano in Europa imitino la Chiesa primitiva. Alla fine dei tempi la Chiesa sarà come nei tempi apostolici65.

Guardando la piccola Società nascente, il Fondatore pensava spontaneamente al divino Maestro in mezzo agli apostoli, mentre da loro le sue raccomandazioni paterne prima della sua Ascensione... Non c'è analogia tra la missione degli Apostoli e la nostra?66.

Si può osservare, tuttavia, che malgrado i riferimenti ai Gesuiti e ad altre istituzioni, la concezione globale di Colin circa l'apostolato, più che ispirarsi agli Ordini e Congregazioni di vita attiva, si ritrova in sintonia con una «teologia dell'apostolato» molto più antica nella Chiesa, secondo cui la vita apostolica, prima di essere un munus è una vivendi forma, un genere di vita, un preciso modo di rapportarsi a Cristo, di imitarlo, di lasciarsi inviare da Lui a portare la sua Parola per le vie del mondo.

In questa concezione l'uomo apostolico è tale più nel suo «essere» che nell'«agire». Questa concezione dell'«apostolato» era corrente nella Chiesa patristica, nel monachesimo antico, fino alla nascita degli Ordini mendicanti in Occidente67. «Guardate gli apostoli: vendono tutto. Gesù Cristo non li chiama al suo seguito che per adoperarli in lavori duri: essi non esitano» 68 . Queste esortazioni, rivolte ai mèmbri del Capitolo Generale del 1842 poco dopo aver ricevuto la notizia del martirio di Pierre Chanel, sembrano richiamarsi all'esempio radicale di sequela del Cristo sulla scia del gruppo apostolico del grande Antonio, l'iniziatore della vita religiosa nella Chiesa69, e fanno eco ad una lunghissima tradizione monastica, secondo cui l'apostolato e l'essere «apostolico» significavano direttamente non dei ministeri esteriori nella Chiesa, bensì l'imitazione del genere di vita degli apostoli e della Chiesa primitiva radunata attorno ai dodici70 .

Sarebbe interessante poter conoscere da dove Colin abbia potuto attingere questa concezione dell'apostolato, ormai da lungo tempo desueta negli Istituti religiosi di vita attiva. Possiamo formulare delle ipotesi. È possibile che Colin abbia potuto conoscere questo sensus plenior a contatto con le forme del monachesimo che egli conosceva e apprezzava, la Trappa e la Chartreuse. Sarà da questo filone di pensiero che verrà alla vita attiva un contributo di interiorità senza pari con l'opera di J. B. Chautard L'Anima di ogni apostolato, pubblicata in questo secolo in tante edizioni e in molte lingue.

Più semplicemente, Colin può avere attinto questo ideale apostolico nella meditazione dei Vangeli, degli Atti e delle Lettere paoline. Il Novum Testamentum era ogni giorno tra le sue mani. Il gruppo dei Dodici attorno a Gesù, il loro invio nel mondo, la loro unità di cuore e di anima, il legame tra la comunità apostolica e Maria, le miserie umane degli apostoli e il loro intrepido coraggio fino al martirio, erano temi che il Colin richiamava continuamente ai suoi religiosi, dopo essere stati oggetto di meditazione e interiorizzazione personale.

Franco Gioannetti

Note

57 LG 39-49.

58 CSM72, n. 1,2.

59 CSM72, n.l,2.

60 CSM72, n. 8.

61 CSM72, n. 244.

62 Cioè, nessun ordine religioso già esistente.

63ES 42:3; cf. 117:3.

64ES 49:1.

65ES 159.

66ES 176: 2-3.

67 Jean Leclercq, La vita perfetta, spunti sull'essenza dello stati) religioso, Milano, 1961, pp. 81 -103.

68 ES 56: 3.

69 S. Atanasio, Vita Antonii, in PG 26: 837, 976. Vedi Vita di Antonio, intr. di C. Mohrmann, testo critico e commento di G.J.M. Bartelink, traduzione italiana e commento di Citati e Siila, Milano, 1974.

70 H. Holstein, 'L'évolution du mot «Apostolique» au cours de l'histoire de l'Église', in AA.VV., L'Apostolat, Paris, 1957, pp. 41-61.