I vangeli di Matteo (17, 1-9), di Marco (9, 2-9) e di Luca (9, 23-36) riportano ognuno un evento misterioso della vita pubblica di Gesù, la sua trasfigurazione su un alto monte in presenza di tre dei suoi apostoli. I tre evangelisti concordano nell'essenziale della narrazione, ma pongono accenti diversi quando cercano di farci comprendere qualche cosa di questa teofania. Hanno cura anche di situare la trasfigurazione in un contesto narrativo più ampio: la prossimità delle sofferenze della Croce e della Risurrezione del Messia e la promessa dell'avvento imminente del Regno di Dio.

« E diceva loro: In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza» (Mc 9,1; cf. Mt 16,28 e Lc 9,27).

La seconda lettera di Pietro riferisce anch'essa la teofania della trasfigurazione e ne indica gli eventi essenziali: la parusia in gloria e in maestà del Signore Gesù sul monte santo, la voce del Padre che lo designa come suo Figlio diletto, la visione e l'audizione dei tre apostoli (2 Pt 1,16-19).

Le circa cinquanta omelie patristiche greche e bizantine1 sulla trasfigurazione che ci sono pervenute rispecchiano ciascuna, in un modo o nell'altro, l'unità profonda e le diversità di presentazione del mistero che possiamo già constatare nel Nuovo Testamento. Abbiamo il diritto di considerarle come altrettanti tentativi di far entrare, di generazione in generazione, degli uditori cristiani nella comprensione del mistero ineffabile e inesauribile di questa teofania. Ciò non esclude le discussioni, eventualmente le controversie, i prestiti dai predecessori e dagli inni e testi liturgici, l'ispirazione che viene dalle rappresentazioni iconografiche.2 Conviene dunque parlare di una recezione complessa quando si tenta di presentare le omelie greche sulla trasfigurazione di Cristo3. A causa della sua influenza, noi consideriamo l'omelia cinquantasei di san Giovanni Crisostomo sul vangelo di Matteo come il testimone più antico (verso il 390 ad Antiochia) di tale tradizione. Limitiamo la ricerca al XV secolo bizantino4.

La sovrabbondanza della materia obbliga a una scelta. Dopo una rapida presentazione delle riflessioni sulla trasfigurazione di Gesù prima del secondo concilio ecumenico (381), presenteremo, di volta in volta, l'omelia feriale di san Giovanni Crisostomo, l'omelia festale di Anastasio il Sinaita (VII secolo) e la catechesi monastica di Teolepto di Filadelfia (XIV secolo)5. Segnaleremo al passaggio alcuni sviluppi paralleli o alcune discussioni significative sulla trasfigurazione, che enuncia il mistero di Gesù di Nazaret, figlio dell'uomo e Figlio di Dio, come anche il mistero della vocazione dell'essere umano a partecipare alla sua gloria di risorto.

I. Prime riflessioni

Fin delle prime epoche cristiane la trasfigurazione di Cristo ha suscitato una serie di riflessioni sul mistero teandrico della sua persona.

Gli Atti di Pietro contengono al capitolo 20 una omelia sulla trasfigurazione. La misericordia del Signore lo condusse a manifestarsi a ciascuno secondo le sue capacità: «Ognuno di noi lo vedeva, secondo come ne era capace, nella misura che poteva», afferma Pietro6.

Gli Atti di Giovanni contengono anch'essi un racconto di trasfigurazione di Gesù ai paragrafi 90-927. Esso si trova in mezzo a una serie di esperienze mistiche dell'apostolo. Il tono generale della narrazione è tuttavia molto lontano dai racconti evangelici.

Clemente di Alessandria presenta una riflessione più sistematica negli Estratti di Teodoto

4-58. Clemente vi anticipa molte risposte a tre serie di problemi (aporie) suscitati dai racconti evangelici della trasfigurazione di Cristo: è egli Dio come Dio Padre, di qual genere fu la percezione che hanno avuto i tre apostoli del Cristo glorioso, perché l'imposizione del segreto?

Negli Stromata9, Clemente sviluppa una esegesi più dotta, di tipo aritmetico e geometrico, alla ricerca del senso più profondo del mistero, in relazione con l'ordine della creazione e della redenzione. La trasfigurazione prova la natura divina di Gesù.

Altri scrittori dei secoli II e III hanno meditato sulla trasfigurazione di Cristo. Con Origene, tuttavia, l'esegesi scientifica e spirituale compie un passo decisivo. Egli scrive il suo Commentario su Matteo fra il 246 e il 248 e vi commenta largamente il testo matteano, pur tenendo conto anche di Marco e di Luca.10. Al centro della spiegazione di Origene si trova la rivelazione dell'essere autentico del Cristo, Figlio del Dio-Padre. L'ascesa del monte santo simboleggia la salita spirituale del cristiano. La gloria del Cristo è percepita in funzione del grado di progresso nelle virtù, della purificazione dai vizi e dai peccati, e indica dunque delle esigenze etiche. Egli attribuisce grande importanza alle parole «davanti a loro» (Mt 17,2): la bellezza del Cristo e delle parole delle Scritture cresce con il progresso spirituale del discepolo. Mosè rappresenta la legge, Elia i profeti. L'intervento di Pietro si spiega con il suo desiderio di rimanere in contemplazione. La nube e la voce potrebbero indicare la Trinità; ma Gesù stesso potrebbe essere la nube luminosa. Origene dà poi tre ragione del silenzio imposto dal Signore agli apostoli. Il commentario è copioso, segnato regolarmente da esegesi avanzate a titolo di ipotesi11.

La maggior parte dei temi esegetici sviluppati da Origene si ritroveranno lungo i secoli. Essi saranno precisati dogmaticamente grazie a una intelligenza più precisa del mistero dell'unica persona di Cristo in due nature, saranno resi espliciti nelle catechesi monastiche con l’identificare l'ascesa sul monte delle virtù con quella del monte Tabor, saranno approfonditi all'epoca del rinnovamento esicasta bizantino in rapporto alla natura della luce esicasta e alla percezione sensoriale dei discepoli. Origene è, qui ancora, l'esegeta di genio che ha impostato il quadro generale e vari dettagli dell'esegesi futura del racconto della trasfigurazione.

Soffermiamoci solo su un punto della sua esegesi di cui resterà debole l'eco nell'omiletica greca e bizantina. Origene suppone che gli abiti luminosi di Gesù sul monte rappresentino le parole della sacra Scrittura. Ai piedi del monte queste parole non hanno né bellezza né splendore. Man mano che si sale, in virtù del progresso spirituale, esse si mostrano trasfigurate al nostro intelletto. Basilio di Cesarea e Gregorio di Nazianzo ci hanno trasmesso una pagina di Origene su questo argomento nella loro Filocalia12. «E i suoi "abiti" anche, quando è in basso, sono differenti: non sono "bianchi", non sono "come la luce". Se tu sali sul monte alto, anche i suoi abiti, tu li vedrai "luce". Gli "abiti" del Verbo sono le parole della Scrittura: il vestito dei pensieri divini sono quelle parole. Come dunque lui stesso sembra diverso quando è in basso e una volta in alto è "trasfigurato", il suo volto diviene "come il sole", avviene allo stesso modo dei suoi vestiti, ugualmente dei suoi "abiti": quando sei in basso essi non sono brillanti, non sono "bianchi"; ma se tu sali, vedrai la bellezza e la luce degli "abiti”, e ammirerai il volto di Gesù trasfigurato... Per dare una diversa interpretazione del testo, più alta, diremo: quelli che sono stati capaci di seguire le tracce di Gesù quando egli sale ed è trasfigurato perdendo la sua forma terrena, questi vedranno la trasfigurazione in ogni parte della Scrittura. Il testo letterale è, in qualche modo, Gesù che appare alle folle; Gesù sale sul monte alto ed è trasfigurato davanti a un piccolo numero di suoi discepoli, di quelli che sono stati capaci di seguirlo sulle altezze, questo è il senso del tutto superiore e alto, quello che contiene gli oracoli della sapienza nascosta nel mistero, quella che Dio ha previsto prima dei secoli per la gloria dei suoi giusti».

È importante ritrovare questo tratto di esegesi raro nella seconda omelia di Gregorio Palamas per la festa. La lettera della Scrittura, come il vestito di Gesù trasfigurato, è tessuta di luce agli occhi degli spirituali che lo spiegano in una maniera degna di Dio. Ma la sapienza di questo mondo non vede tale bellezza13

II. Tentativo di classificazione delle omelie

Ogni tentativo di classificazione delle omelie greche e bizantine sulla trasfigurazione non può essere che lacunoso. Tuttavia è possibile raggrupparle, un po' artificialmente, in tre gruppi.

1. Omelie feriali

Questo termine designa un gruppo di una decina di omelie anteriori al secolo VIII, pronunciate nel quadro di una predicazione fatta di seguito sui Vangeli.

L'omelia 56 sul vangelo di Matteo, predicata da san Giovanni Crisostomo come sacerdote ad Antiochia verso il 390, è certamente la più importante. Ci sono inoltre pervenuti dei sermoni di san Cirillo di Alessandria14, di san Proclo di Costantinopoli15, di Basilio di Seleucia16, di Pantaleone di Costantinopoli17, di Leonzio di Costantinopoli18, di Timoteo di Gerusalemme19, di Anastasio di Antiochia20, di un autore anonimo21, come anche una bella omelia greca attribuita a sant'Efrem di Nisibi22. Ci rimane una omelia sulla trasfigurazione pronunciata da san Girolamo. Si tratta dell'omelia VI di una serie di prediche sul vangelo di Marco23. L'omelia è stata pronunciata in latino nella chiesa della Natività a Betlemme, una domenica, fra il 397 e il 402, durante una liturgia celebrata in greco. Essa si indirizzava a un uditorio di fedeli, di asceti, di monaci e monache, di catecumeni e di pellegrini. Vari predicatori intervenivano in varie lingue. L'interesse di questa predica risiede nel fatto che vi si percepisce molto l'influenza di Origene, ma anche nel fatto, piuttosto raro, che possiamo scorgere qualche cosa delle circostanze concrete che l’hanno occasionata. Questa predicazione attira anche l'attenzione sulla Terra santa come luogo di scambio fra le diverse tradizioni liturgiche.

Varie omelie feriali ci sono giunte soltanto perché sono state inserite negli omeliari bizantini per la festa ormai fissata al 6 di agosto. Probabilmente esse hanno subito qualche ritocco per adattarle al loro nuovo uso liturgico.

D'altronde l'omelia 56 sul vangelo secondo Matteo di san Giovanni Crisostomo ha servito da miniera per predicatori poco ispirati. Essi hanno abbreviato e / o rimaneggiato il testo dell'arcivescovo di Costantinopoli, l'hanno fornito di un nuovo esordio o di una nuova conclusione. La maggior parte di tali omelie di reimpiego attendono ancora la loro edizione critica. Una conoscenza migliore di questo fenomeno e delle tradizioni manoscritte che vi soggiacciono ci consentirebbe di cogliere meglio la nascita e l'estensione della festa del 6 agosto, il crescente interesse per questo mistero e forse le strade della sua diffusione geografica.

A chi ha sarà dato! Giovanni Crisostomo inoltre ha rivalutato con il suo prestigio un certo numero di omelie che non ha pronunciato24.

2. Omelie festali

Alla svolta tra i secoli VII e VIII compaiono omelie pronunciate in occasione della celebrazione liturgica della festa del 6 agosto. Si tratta dei sermoni di san Giovanni Damasceno25, di sant'Andrea di Creta26 e di sant'Anastasio il Sinaita27. Questi tre predicatori sono vissuti in Palestina o al Sinai, o ne sono originari. Essi ci lasciano pensare che l'istituzione della festa del 6 agosto dovrebbe situarsi in questa regione, o almeno nelle Chiese di cultura greca.

Questa festa del 6 agosto è stata preceduta da una festa a data mobile, la domenica che segue la «quaresima dello Sposo», che comincia dopo l'Ascensione e dura cinquanta giorni?28 È stata celebrata una festa della trasfigurazione nel giorno anniversario della dedica delle tre basiliche edificate sul Tabor, che il Pellegrino di Piacenza aveva ammirato nel 570? Il monaco armeno Eliseo le aveva anch'egli visitate29 e fa l'elogio dei monaci che vi vivevano.

Qualunque sia l'origine ancora oscura della festa del 6 agosto, le tre omelie ricordate avranno una influenza seminale sull'omiletica posteriore sia greca che slava.

Inoltre i testi dell'ufficio bizantino per la festa della trasfigurazione sono in gran parte composti da Giovanni Damasceno e da Cosma di Maiuma (un altro palestinese...). A partire dal secolo X tali composizioni liturgiche affioreranno costantemente nelle predicazioni per la festa.

Bisogna ricordare in questo contesto un kontakion anonimo sulla trasfigurazione di Cristo30. Il proemio e la prima strofa sono ancora in uso nell’ufficio del mattutino bizantino il 6 agosto. Leggiamo l'inizio del Kontakion: «Sulla montagna sei stato trasfigurato e i tuoi discepoli, per quanto ne erano capaci, Cristo Dio, hanno contemplato la tua gloria, affinché vedendoti crocifisso comprendessero che la tua passione era volontaria e proclamassero al mondo che tu sei veramente lo splendore del Padre». «Svegliatevi , indolenti, non strisciate sempre sul nudo suolo, pensieri miei, che piegate la mia anima verso terra; sollevatevi e alzatevi per una ascensione divina verso l'altezza. Affrettiamoci con Pietro e con i figli di Zebedeo e, con loro, raggiungiamo il monte Tabor, per vedere con loro la gloria del nostro Dio e udire la voce che essi hanno udito dall'alto; e hanno proclamato lo splendore del Padre»31.

Il seguito di questo kontakion di diciotto strofe rassomiglia molto a una omelia dialogata che riprende i punti essenziali della narrazione evangelica (sinottica). L'insistenza di Gesù che pronuncia lui stesso un discorso fittizio sul carattere volontario della passione è impressionante. La trasfigurazione mostra la dominazione sulla morte di colui che è insieme Dio (e non un "contro-Dio") e uomo. Mosè ed Elia prendono anch'essi ognuno la parola. Ma non sono che servi del Cristo. La fine del kontakion giustifica la scelta dei soli Pietro, Giacomo e Giovanni.

Questo kontakion ricorda vari elementi di esegesi della parte antica del sermone attribuito a sant'Efrem32. L'editore suggerisce il secondo quarto del VI secolo come data di composizione di questo kontakion e lo situa all'interno dell'impero bizantino.

Sarebbe fastidioso enumerare tutte le omelie festali dell'epoca bizantina33. Segnaliamo tuttavia un predicatore, più in margine, del sec. XII, Teofane Kerameus o Filagatos di Cerami, siciliano, che predica a Palermo e a Rossano34. Anche se attinge a piene mani nella tradizione antecedente, non manca, a quanto pare, di originalità.

L'influsso esercitato dai due grandi commentatori bizantini dei Vangeli, Teofilatto di Ocrida (ca 1050 -dopo 1126)35 e Eutimio Zigabene (che fiorì ca 1100)36, ha certamente una certa importanza nella preservazione dell'esegesi tradizionale della trasfigurazione. La stessa cosa si può dire delle catene esegetiche che rimangono da esplorare.

3. Le catechesi monastiche

San Teodoro Studita è per noi il primo testimone di un nuovo tipo di omelia, rivolto a un pubblico unicamente monastico. Possiamo chiamare questi testi «catechesi monastiche».

Teodoro ha pronunciato questa catechesi la vigilia della festa, il 5 agosto, verso l' 82037. Le altre feste celebrano i misteri della vita terrena del Signore, «ma la celebrazione della trasfigurazione evoca la restituzione (apokatastasis) del secolo futuro» (p. 72, II, 7-8). Il Salvatore ritornerà come giudice nella stessa gloria. Allora gli eletti godranno nel Regno dei cieli della manifestazione di Dio e la loro gioia sarà pari a quella di Pietro, Giacomo e Giovanni. Lo Studita continua esortando i monaci al pentimento, alla purificazione del cuore e alla virtù.

Altre catechesi monastiche ci sono giunte. Neofita il Recluso ha vissuto presso Paphos a Cipro e ha lasciato un'opera abbondante. Essa contiene due catechesi sulla trasfigurazione, una pubblicata e l'altra inedita38.

La catechesi di Gregorio il Sinaita, la più lunga e la più oscura di tutte, è stata pubblicata nel 198139. Esamineremo in seguito la catechesi di Teolepto, metropolita di Filadelfia (1250-1322)40.

Rimane vero che il mistero della trasfigurazione del Cristo aveva affascinato i monaci da sempre. Nel solco di Origene vi avevano riconosciuto l'aspirazione profonda della loro vocazione battesimale e monastica: la salita ascetica e contemplativa verso la bellezza di gloria del Signore Gesù che viene e la divinizzazione presente e quella escatologica dell'uomo41. Già in san Giovanni Cassiano, che si fa eco di una tradizione più antica, la preghiera pura prepara all'incontro con il Cristo trasfigurato. «...Ma soltanto contemplano con occhi purissimi la sua divinità coloro che si innalzano al di sopra delle opere e dei pensieri terreni e si ritirano con lui su un alto monte solitario. Questa solitudine, libera da ogni tumulto di pensieri e di preoccupazione terrene, lontana dalla confusione dei vizi, che si eleva mediante una fede purissima ed eminenti virtù, rivelò la gloria del suo volto e l'immagine del suo splendore a coloro che sono degni di contemplarlo con gli sguardi puri dell'anima»42.

Niceta Stetatos (verso 1005-1090), discepolo e biografo di Simeone il Nuovo Teologo, monaco nel monastero di Studio a Costantinopoli, è uno dei testimoni monastici della meditazione sul mistero della trasfigurazione durante il periodo bizantino43. Tre capitoli vi sono consacrati nella sua terza centuria. Le tre Centurie coprono le tre tappe della vita spirituale: la vita attiva o l'ascesi, la teoria delle essenze degli esseri creati, la contemplazione o la gnosi. In modo significativo, dunque, le brevi considerazioni sulla trasfigurazione sono collocate nell'ultima tappa del progresso spirituale. Esse mostrano come gli spirituali bizantini approfondiscono l'esperienza mistica meditando tale mistero. «Per coloro che come Pietro hanno fatto progressi nella fede, come Giacomo si sono elevati nella speranza, come Giovanni sono diventati perfetti nell'amore, il Signore è trasfigurato dopo aver salito l'alto monte, la teologia (cf. Mt 17, 1). Con la manifestazione e l'impronta della parola pura, egli brilla davanti a loro come il sole. Con i pensieri della sapienza ineffabile, egli illumina come la luce. Il Verbo si rivela in loro, in piedi fra la legge e la profezia, legiferando e insegnando le cose della legge e scoprendo nei tesori profondi e nascosti della sapienza le cose della profezia, anzi a volte prevede e predice. Lo Spirito anche li copre con la sua ombra, come con una nube luminosa, e da essa viene a loro la voce della teologia mistica iniziandoli ai misteri della divinità in tre Persone, che dice loro: "ecco il mio Diletto, il termine della Parola di perfezione, in cui mi compiaccio" (Mt 17, 5), affinché diveniate per me figli perfetti nello Spirito perfetto»44. «Ciò che il Verbo domanda ai nazirei non è soltanto di salire il monte del Sinai con la pratica (l'ascesi), né di purificarsi prima dell'ascesa; né di lavare i loro abiti, né di astenersi dalla donna (cf. Es 19,15), ma ancora di vedere Dio, non di spalle (cf. Es 33, 23), ma Dio stesso nella sua gloria, che si compiace in loro, che dà loro le tavole della conoscenza e li manda a edificare il suo popolo (cf. Es 19, 23)»45. «Quando rivela i suoi misteri nascosti e più augusti, il Verbo non prende con sé tutti i suoi servi e discepoli, ma alcuni, dei quali ha affinato l'orecchio, ai quali ha aperto l'occhio della visione e dato una lingua nuova (cf. Is 35, 6). Li prende e li separa dagli altri, anche se pure loro sono suoi discepoli, sale il monte Tabor della contemplazione ed è trasfigurato davanti a loro(cf. Mt 17, 2). Non li inizia ancora alle cose del Regno dei cieli, ma mostra loro la gloria e lo splendore della Divinità. Dà al loro genere di vita e alla loro parola di brillare come il sole per sua opera in mezzo alla Chiesa dei fedeli. Trasfigura i loro pensieri in candore e in purità di luce risplendente. Mette in loro il suo spirito e li manda a proclamare con la bocca cose nuove e antiche (cf. Mt 13, 52) per edificare la sua Chiesa»46.

Si potrebbero moltiplicare gli esempi. Queste poche briciole cadute dalla tavola basteranno per mostrare che le catechesi monastiche si inseriscono in correnti spirituali più ampie e secolari.

III. L'omelia di san Giovanni Cristostomo

1. L'omelia di san Giovanni Crisostomo sul vangelo secondo san Matteo47 è rimasta una delle maggiori autorità per la comprensione del mistero della trasfigurazione di Cristo. È utile ricordare a grandi linee l'esegesi dell'arcivescovo di Costantinopoli.

Nel testo che precede la nostra pericope il Cristo aveva parlato ai discepoli delle sue sofferenze e della sua morte, come anche delle prove alle quali anche loro sarebbero stati esposti. Aveva anche parlato della sua seconda venuta nella gloria del Padre e delle loro ricompensa. «Volle anche darne l'assicurazione visiva e mostrare che cosa sarebbe stata questa gloria con la quale sarebbe tornato, nella misura in cui essi erano capaci di comprenderla. Allora la mostrò loro e la rivelò in questa vita presente...». Questa gloria del trasfigurato è anche il Regno (Mt 16, 28).

La spiegazione che Giovanni Crisostomo offre sulla divergenza quanto al numero di giorni, sei o otto (Lc 9, 28), è semplice: si tratta di un altro modo di contare.

Perché Cristo ha scelto Pietro, Giacomo e Giovanni come testimoni della sua trasfigurazione? Giovanni risponde che questi tre apostoli eccellevano più degli altri: Pietro per il suo amore ardente di Cristo, Giovanni perché Cristo lo amava ardentemente, Giacomo per il suo martirio (cf. Mt 20, 22).

Perché Gesù ha aspettato vari giorni prima di realizzare la sua promessa (Mt 16,28)? Ha voluto che il loro desiderio crescesse, che vi si preparassero e che tutti gli apostoli desiderassero tale visione.

Qual'è poi il motivo della presenza di Mosè e di Elia? Giovanni Crisostomo indica vari motivi. Gesù voleva prima di tutto mostrare di non essere uno degli antichi profeti come taluni pensavano (cf, Mt 16,14), ma il loro Maestro. Poi la loro presenza confuta l'accusa di bestemmia lanciata contro di lui dai Giudei, perché essi attestano che egli è veramente il Figlio di Dio. In terzo luogo, Mosè rappresenta il mondo dei morti ed Elia quello dei vivi e fanno comprendere che il Cristo ha potere sulla morte e sulla vita. La quinta ragione (sic!): Mosè ed Elia parlano della gloria di Gesù a Gerusalemme (Lc 9,31) e rassicurano così i discepoli davanti alla prospettiva della croce Una ultima ragione offerta (sarebbe forse la quarta?): mostrare con l'esempio agli apostoli la virtù di Mosè e di Elia, perché essi avevano già portato la croce al seguito di Cristo (Mt 16, 24-25). Giovanni sviluppa a lungo il parallelo fra i due profeti e gli apostoli, che dovranno tuttavia superarli con le fatiche apostoliche.

Che cosa significano le parole di Pietro: « è bello per noi restare qui» (Mt 14,4)? Pietro, spaventato davanti alla prospettiva della croce, ripete ciò che aveva espresso poco prima «Dio te ne scampi!» (Mt 16,22). Non bisogna salire a Gerusalemme, ma rimanere qui. Ma Giovanni scusa anche Pietro. La sua esclamazione mostra il suo amore per Cristo. Invece biasima Pietro di aver voluto piantare tre tende... «Che cosa dici, Pietro? Non lo hai poco fa separato dai servitori?». L'errore di Pietro proviene dall'imbarazzo e dalla confusione che hanno colpito i tre apostoli, come dicono gli altri evangelisti.

Giovanni Crisostomo commenta poi il sonno che appesantisce gli apostoli (Lc 9,32). «L'eccessivo splendore luminoso opprimeva la debolezza dei loro occhi».

La voce del Padre risuona dalla nube (Mt 17,5). Giovanni comincia con l'osservare che la nube accompagna le teofanie. Sul monte della trasfigurazione, tuttavia, la nube non è oscura come al Sinai, ma luminosa. Si tratta della tenda non fatta da mano di uomo (cf. Eb 8,5; Es 25,40), e il Padre insegna. Quando risuona la voce del padre Mosè ed Elia se ne vanno, poiché il Padre si rivolge solo a Gesù (Mt 17,8). Altrimenti si sarebbe potuto credere che fosse stato lo stesso Gesù a pronunciare questa parola!

E che cosa dice questa parola? «Questi è il mio Figlio diletto». L'amore del Padre per il Figlio deve bandire il timore dal cuore di Pietro riguardo all'avvenire. «In lui mi sono compiaciuto», perché unica è la volontà, unico l'onore, unica l'essenza del Padre e del Figlio. «Ascoltatelo»: non vi opponete alla voce di Gesù.

La parola del Padre atterrisce gli apostoli ed essi cadono con la faccia a terra (Mt 17,6-8). La voce del Padre era già risuonata al momento del battesimo impartito da Giovanni il Battista, essa risuona ancora quando i greci chiedevano di vedere Gesù (Gv 12,28), senza provocare lo stesso terrore. Qui lo causano il luogo deserto, la trasfigurazione, la luce ineffabile, la nube.

Perché Cristo proibisce agli apostoli di parlare della visione? (Mt 17,9)? Perché la sua morte in croce non può essere compresa e accettata se non dopo la risurrezione. La venuta dello Spirito santo cambierà tutto.

San Giovanni Crisostomo conclude la parte esegetica della sua omelia con tre osservazioni. Anche noi vedremo il Cristo in gloria. Mentre gli apostoli sul monte hanno visto questa gloria soltanto nella misura che erano capaci di sostenere, la gloria della Parusia sarà ben più splendente. I giusti allora brilleranno anch'essi come il sole (Mt 13,43).

2. San Giovanni Crisostomo non è l'unico testimone di una meditazione sulla teofania della trasfigurazione. Spigoliamo semplicemente alcuni aspetti più salienti dell'esegesi di alcune omelie feriali.

Proclo di Costantinopoli afferma che la trasfigurazione del Cristo mostra in anticipo la trasfigurazione della natura umana e anticipa il ritorno del Messia nella gloria (PG 65, 768 B).

Basilio, vescovo di Seleucia, sottolinea che gli evangelisti non hanno trovato un linguaggio adatto per evocare la luce del Cristo trasfigurato. Afferma anche che «da una forma umana emanavano raggi inviati da energie divine» (PG 85, 457 A-B). La dimensione escatologica è molto presente in lui nella sua duplice dimensione di compimento e di giudizio: «O occhi beati che contemplano il Cristo rivestito del suo vestito nuziale! O occhi beati che contemplano il terribile giorno del giudizio nel suo aspetto pacifico» (PG 85, 460 B).

Uno dei testi più belli è attribuito a sant'Efrem il Siro48. Anche se il testo greco che rimane porta i segni di una riscrittura cristologica calcedoniana, questa omelia conserva l'impronta del lirismo della poesia siriaca. Chi è questo Signore trasfigurato?

«È Gesù, il Figlio di Dio, il Creatore del cielo e della terra, il Signore dei viventi e dei morti... È Gesù, Dio fatto uomo... È Gesù che appare nella sua gloria divina... È Gesù che prima delle sue sofferenze mostra la sua gloria di Re... È Gesù che prima della risurrezione rivela la sua gloria di Dio» (pp. 14-17).

La trasfigurazione rivela anche il mistero della Chiesa, poiché là il Cristo riconcilia nella sua persona l'Antico e il Nuovo Testamento. Si tratta di un tema poco frequente nelle nostre omelie. «I profeti guardavano gli apostoli e gli apostoli i profeti. Là i prìncipi dell'Alleanza antica vedevano i prìncipi dell'Alleanza nuova. San Mosè vide Simone il santificato, l'economo del Padre vide l'intendente del Figlio. Il primo aveva diviso il mare perché il popolo potesse passare in mezzo alle acque, il secondo innalzò una tenda per edificare la Chiesa. Il vergine dell'Alleanza antica vide il vergine della nuova Alleanza: Elia vide Giovanni, Colui che era salito su un carro di fuoco vide colui che aveva riposato sul petto di fuoco. La montagna è diventata l'immagine della Chiesa e Gesù vi ha unito le due Alleanze che la Chiesa ha raccolto. Egli ci fa conoscere che era proprio lui il dispensatore delle due: la prima ha ricevuto i suoi misteri, la seconda ha manifestato la gloria delle sue opere» (p. 19)49.

IV. L'omelia di sant'Anastasio il Sinaita

Anastasio il Sinaita50 (morto poco dopo il 700) ci ha lasciato un'opera importante e variata. La sua omelia festale sulla trasfigurazione è fra le più belle che noi possediamo51. Essa ha goduto di una larga diffusione manoscritta in greco. Il suo influsso sull'omiletica slava antica per la festa del 6 agosto ha avuto grande importanza.

Anastasio era nato a Cipro verso il 620 e possedeva una vasta cultura profana e religiosa. Gli sconvolgimenti causati dalle invasioni arabe hanno determinato la sua vita e alcuni dei suoi scritti. Lo troviamo a Cipro, a Gerusalemme, a Damasco, a Clysma, al Sinai e al monte Tabor52.

In uno stile oratorio bellissimo, il monaco (e l'igumeno?) del Sinai sviluppa una meditazione sul mistero della trasfigurazione del Cristo. Due punti attirano particolarmente l'attenzione: l'interpretazione delle parole dell'apostolo Pietro come espressione di una esperienza mistica e la dimensione cosmica della trasfigurazione.

Percorriamo rapidamente l'omelia. Il Sinaita comincia con un duplice esordio. Il primo mette in parallelo il monte Tabor e il «luogo terribile, casa di Dio e porta del cielo» (Gn 28,17) della visione del patriarca Giacobbe. Una ventina di volte il predicatore ripete la parola "monte" adornandola con gli aggettivi tratti dalla Bibbia. È il luogo delle realtà ineffabili, dove si rivelano i misteri della salvezza. «Qui i simboli del Regno sono stati prefigurati; qui il mistero della crocifissione è stato annunciato; qui la bellezza dell'incorruttibilità è stato rivelato; qui la discesa della seconda venuta più gloriosa del Cristo è stata manifestata; su questo monte lo splendore dei giusti è stato indicato (cf. Mt 13, 43); su questo monte i beni futuri sono stati presentati come presenti; questo monte ha visto i simboli della risurrezione; questo monte ha proclamato con la nube che la coprì l'innalzamento futuro dei giusti; questo monte ha modellato oggi il volto più vero del nostro volto, della nostra trasfigurazione e della nostra configurazione al Cristo». La trasfigurazione del Salvatore annuncia la sua croce, la sua risurrezione e la sua parusia. Ma essa annuncia anche la sorte futura dei fedeli, la loro glorificazione nel Cristo.

Il secondo esordio, punteggiato da un «oggi» ripetuto dieci volte, riprende la stessa tematica rapportandola al racconto evangelico. E si conclude con un confronto fra l'Oreb e il Tabor.«Quanto sul Sinai le figure sono figurativamente dipinte, altrettanto sul monte Tabor la verità: là le tenebre, qui il sole; là la nube oscura, qui la nube luminosa; là la legge delle dieci parole, qui la parola pre-eterna alle parole; là gli enigmi carnali, qui le realtà spirituali; là la voce degli angeli, qui la voce del Padre; là sulle montagne le tavole (della Legge) furono spezzate a causa dell'empietà, qui i cuori sono resi buoni per la salvezza, ... là la verga ha germogliato, qui la croce ha fiorito; là le quaglie come castigo, qui dall'alto la colomba per la salvezza; là Maria, l'ebrea, ha suonato il cembalo, qui Maria, la nostra Signora, ha divinamente generato; là Mosè ha sciolto il sandalo dai suoi piedi, qui Giovanni non scioglie il sandalo di Gesù, il sandalo che non si slega dell'unione fra il Dio Verbo e la nostra natura mortale, rivestita di pelli morte53; là Elia si nasconde lontano dalla faccia di Gezabele, qui Elia contempla Dio faccia a faccia; il monte Sinai non ha aperto la terra promessa a Mosè, ma il Tabor ha introdotto Mosè nella terra promessa».

Anastasio, dopo una esortazione iniziale così lunga, affronta allora l'esegesi dei racconti evangelici della trasfigurazione. Ma comincia con una presentazione simbolica del senso della festa. La trasfigurazione manifesta la nostra natura umana purificata dal peccato e restaurata, essa rivela profeticamente la figura del Regno di Dio e del figlio dell'uomo nella sua gloria divina.

Segue un invito a fare,con Gesù e i tre apostoli scelti, l'ascesa del monte, tema tradizionale dopo Origene e che rimarrà tale fino alla fine del periodo bizantino. Ogni fedele è invitato a fare sua l'esclamazione di Pietro: «Signore, è bello per noi stare qui». Ogni fedele, salito sulla cima del Tabor, può come i tre apostoli, gustare già le gioie del cielo. Una parte notevole dell'esegesi del racconto della trasfigurazione si baserà su questa parola, interpretata come l'espressione di una alta esperienza mistica54. «Certamente, Pietro, è veramente bello che noi siamo qui sempre e che vi rimaniamo per dei secoli. Esiste forse felicità più grande e più onorevole che di essere con Dio, di dimorare in lui, di essere come Dio per l'aspetto e di stare nella luce? Ebbene, che ognuno di noi che ha Dio nel suo cuore e che è trasfigurato in questo volto divino, esulti e dica: "Signore, è bello per noi stare qui!". Qui tutto è luce, tutto è gioia, allegrezza ed esultanza, qui il cuore è completamente in pace, tranquillo e senza tensioni, qui Dio si lascia vedere. Nel cuore egli (Gesù) stabilisce una dimora per lo stesso Padre (cf. Gv 14,23) e quando arriva dice: "oggi la salvezza è arrivata per questa casa" (Lc 19,9) e per questa anima nella quale tutti i tesori dei beni eterni giungono con il Cristo e vi sono deposti, e in essa le primizie e le immagini delle realtà future si riflettono come in uno specchio»55.

A nostra conoscenza, Anastasio il Sinaita è il primo autore che abbia cantato con tale lirismo l'esperienza mistica di Pietro e dei suoi due compagni. Importante è notare che la visione è insieme fisica e interiore. Lo esplicitano chiaramente le citazioni di Gv 14,23 e di Lc 19,9. Il cuore (o l’anima) diviene la dimora della santissima Trinità. Pietro «patisce una passione impassibile, il desiderio del Dio desiderato». La visione è parziale anche se dà un pregustamento del Regno di Dio. Anche altrove Anastasio cita questa promessa di Cristo (Gv 14,23) come la garanzia dell'esperienza mistica autentica56. Egli si inserisce anche in una lunga tradizione spirituale. A titolo di esempio citiamo soltanto, fra tanti altri, un testo di san Gregorio di Nissa. «L'anima celebra poi l'arciere, e lo felicita di aver ben mirato. Infatti ha ben diretto la sua freccia su di lei. "Sono ferita di amore" dice (Ct 2, 5). In questo passo essa indica la freccia che è penetrata a fondo nel suo cuore, e l'arciere che l'ha lanciata è l'amore. Ora noi sappiamo dalla sacra Scrittura che l'amore è Dio (Is 49,2; cf 1 Gv 4,8). Egli manda la freccia che ha eletto, cioè il Dio Figlio unico, su coloro che sono salvati e ha dapprima spalmato la triplice estremità di questa freccia con lo Spirito della vita (la fede è la punta); in tal modo la punta introduce, in colui che raggiunge, l'arciere insieme con la freccia, come dice il Signore: il Padre ed io "verremo (...) e faremo in lui la nostra dimora" (Gv 14, 23)»57.

Le due pagine seguenti continuano lo stesso slancio oratorio. «Allora Pietro, in possesso delle chiavi di queste realtà, aprì ed entrò negli atri divini del Regno. I suoi occhi spirituali furono illuminati e aperti. Vide, quanto era capace di vedere, le dimore e le tende celesti. Vide le stanze nuziali prive di tristezza, le fidanzate del Cristo, il Fidanzato non fidanzato...»58. Anastasio descrive allora l'estasi del principe degli apostoli

Dopo queste considerazioni il nostro predicatore commenta la presenza di Mosè alla trasfigurazione, e punteggia il suo sviluppo con il ritornello: «Attraversando vedrò questa grande visione (Es 3.3 con la variante «diabas» che evoca il passaggio della Pasqua e la traversata del deserto verso la terra promessa), esclamazione pronunciata dal profeta nello scorgere da lontano il roveto ardente.

Mosè entra ora nella Terra promessa e sul monte Tabor vede «una potenza divina nella forma di un uomo». Ripercorre tutte le tappe dell'Esodo ed esclama: «Adesso ti ho visto, tu che sei veramente, che sei sempre, che sei con il Padre, e che hai detto sulla montagna: "Io sono colui che sono"» (Es 3,14). Comincia poi un confronto fra la teofania sul Sinai e quella del Tabor, che si conclude con queste parole: «Sei tu che in antico eri invisibilmente sul monte Sinai e che ora sei trasfigurato visibilmente sul monte Tabor».

Il predicatore tesse a lungo il confronto fra la Legge e il Messia, il Sinai e il Tabor. Per inciso, espone lungamente come il Cristo risorto ricrea la natura umana decaduta, tema che riprenderà prima della perorazione finale.

Anastasio ritorna poi alla pericope del Vangelo, dando alla teofania della trasfigurazione una ampiezza cosmica. «E Mosè ed Elia erano convinti, il Maestro insegnava, il Padre parlava dall'alto, la nube dava ombra, il monte brillava, la cima fumava, le rocce bruciavano, il sonno era scosso, gli angeli circolavano intorno: tutto disegnava e annunciava la sua seconda venuta». Con i loro occhi spirituali i discepoli contemplano il futuro Regno dei cieli. Sono gravati dalla visione, a differenza di Mosè ed Elia, già glorificati nel loro corpo.

Il Sinaita ritorna ora alla trasfigurazione del Cristo, promessa di trasfigurazione della natura umana. «Che cosa c’è di più grande e di più spaventoso che di vedere Dio nella forma di un uomo, con il volto risplendente e raggiante come il sole e più che il sole, e che lancia raggi a ogni istante? E posando il dito immacolato sul suo volto, lo mostrò e disse a coloro che erano con lui: “Così i giusti risplenderanno” (Mt 13, 43) al momento della risurrezione, così saranno glorificati. Saranno trasfigurati in questo mio aspetto, saranno trasformati in questa gloria, saranno modellati secondo questo modello, questa immagine, questo profilo, questa luce, questa felicità, poiché sono stati configurati a me (cf. Fil 3,21), il Figlio di Dio, e associati al mio trono».

La perorazione comincia con una lode cosmica e continua con una convocazione delle montagne invitate e inchinarsi davanti alla montagna del Tabor. Essa termina con un lunga sfilata di «rallegrati» e di «rallegratevi», rivolta a Cristo, a Maria, al Giordano, al mare di Galilea, ai vescovi successori di Melchisedec59, agli asceti, al popolo, alla Chiesa....

Ecco una bellissima omelia festale sulla trasfigurazione, che meriterebbe una analisi approfondita. Essa è ambientata in una celebrazione liturgica sul luogo che la tradizione indica come quello della trasfigurazione. Se Anastasio è un monaco (o l'igumeno) del monastero ai piedi dell'Oreb, ed è assai probabile che lo sia, il suo confronto fra le due montagne trova ancora maggior rilievo.

V. La catechesi di san Teolepto di Filadelfia

Teolepto, metropolita di Filadelfia (1250-1322)60 ha pronunciato un certo numero di istruzioni monastiche per il monastero doppio dal titolo «Salvatore amico degli uomini» a Costantinopoli, dopo il 1307. Fra le ventitrè catechesi conservate, la quinta è consacrata al mistero della trasfigurazione. Dal 1307 in poi Teolepto diventa il padre spirituale della principessa Irene, figlia di Niceforo Chumnos, giovane vedova del principe ereditario Giovanni Paleologo. Teolepto, che risiede abitualmente nella capitale, le ha conferito la consacrazione monastica con il nome di Eulogia. La principessa è diventata l'abbadessa del monastero. Sia i discorsi monastici che le lettere di direzione spirituale ci consentono di conoscere più da vicino la vita monastica a Bisanzio, prima che esploda, un decennio più tardi la disputa esicasta.

Una rapida presentazione della «Catechesi per la festa della Trasfigurazione di nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo» ci permetterà di conoscere gli accenti particolare di una meditazione su questo mistero, proposta a una comunità monastica.

Teolepto comincia con una breve introduzione; desidera introdurre monaci e monache al senso del mistero celebrato e li esorta non solo a celebrarlo liturgicamente, ma anche a viverlo progredendo nell'ascesi (§1). Un paragone illustra poi l'argomento. I suoi uditori e le sue uditrici non camminano sul terreno piatto e facile della vita del mondo, ma scalano a gran fatica una montagna scoscesa (§2). Così è impostato il tono generale della catechesi: le austerità e gli esercizi della vita monastica ci fanno salire la montagna del Tabor, sulla cui vetta si beneficerà della contemplazione della gloria del Cristo.

Teolepto non solleva il problema della differenza fra i sei e gli otto giorni, ma affronta immediatamente quella della scelta dei tre apostoli che accompagnano Gesù. Pietro rappresenta «colui che vive nell'astinenza, che cammina nella via dei precetti del Cristo e che fa appassire le voluttà del corpo» (§3). Giacomo rappresenta «colui che fa morire la mentalità del mondo, che reprime i pensieri carnali, che si prepara a soffrire tribolazione per il Vangelo, che confonde i malvagi e sopporta i loro cattivi trattamenti per la causa della verità» (§3). Giovanni infine rappresenta «colui che ha fatto della sua riflessione la dimora delle parole sacre, che si infiamma nella meditazione (cf Sal 38,4) delle cose di Dio e che si applica alle ragioni della natura in vista di conoscere la verità» (§3). Pietro si mostra un discepolo fedele e ardente, Giacomo un discepolo zelante, Giovanni un discepolo che contempla amorosamente il «logos» nelle Scritture e nella natura. Il metropolita di Filadelfia sovrappone così alla scelta dei tre discepoli la categoria antropologica della «divisione tripartita» dell'uomo in corpo, anima e spirito: il corpo costituisce la dimensione concupiscibile, l'anima la dimensione irascibile e lo spirito la dimensione razionale dell'essere umano. E li dinamizza positivamente mediante una «sequela Christi» che integra questa triplice dimensione della nostra natura. «Costui segue il Signore con il suo corpo, la sua anima e la sua riflessione...» (§3). Ognuno, in altri termini, è chiamato a diventare nello stesso tempo Pietro, Giacomo e Giovanni.

L'integrazione della persona si opera mediante l'esercizio laborioso delle virtù. Essa è paragonata all'ascensione del monte Tabor: «Costui corre senza fermarsi sulla via laboriosa della virtù e scala la montagna intelligibile per pregare senza distrazione» (§3). In tal modo Teolepto passa al tema lucano (Lc 9,28) della preghiera sull'alto monte. In poche righe evocherà l'ideale della preghiera pura che deve animare monaci e monache. «Là infatti si realizza perfettamente la preghiera pura, che rimuove ogni nozione di questo mondo e rende tutto l'intelletto luminoso, nutrito come è dell'olio dell'amore di Dio e risplendente delle divine effusioni di luce. E quando l'intelletto è illuminato dal ricordo di Dio e risplende della conoscenza di Dio grazie alla preghiera senza distrazione...» (§§3-4). Queste poche osservazioni fanno eco agli insegnamenti sulla preghiera di Evagrio il Pontico, alle omelie attribuite a Macario d'Egitto, a Dionigi l'Areopagita, a Basilio di Cesarea, a Massimo il Confessore... Ma al di là dei probabili influssi, è importante notare l'incontro, forse la sintesi, della mistica dell'illuminazione dell'intelletto, di quella del cuore («olio dell'amore di Dio») e della memoria di Dio.

Questa preghiera pura trasforma l'uomo tutto intero. «Anche i movimenti del corpo diventano "bianchi", parole di intelligenza escono dalla bocca, i sensi si rivestono di un abito di modestia; le membra del corpo si danno a quel servizio che sono le buone azioni; e tutto l'uomo irraggia la luce, perché la sua anima diventa un candelabro che porta "la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo" (cf. Gv 1,9) delle virtù»61.

Teolepto esorta poi monaci e monache a passare dall'aspetto effimero di questo mondo (cf 1 Cor 7,31) alle realtà stabili ed eterne. In tal modo il cristiano «è continuamente trasfigurato perché rientra in se stesso ogni giorno e rinnova costantemente la sua riflessione, sia che si allontani dal male, sia che si avvicini al bene e progredisca nelle virtù» (§ 5). Bisogna dunque scalare la montagna, essere ricreati secondo Dio, risplendere come una fiaccola. Questo è celebrare veramente con il corpo e con lo spirito la festa della trasfigurazione: se ne penetra il senso e se ne diventa una interpretazione vivente. Quasi di passaggio Teolepto ricorda che questa festa del Signore annuncia la parusia del Cristo e lo splendore dei giusti nell'eternità(§ 6).

Il vescovo prepara allora la conclusione della sua catechesi proponendo un confronto: «Egli ha insegnato a ogni fedele a prepararsi quaggiù per partecipare alla beatitudine che lo attende, accumulando, come un cero, l'energia che lo rende atto a ricevere la luce divina» (§ 6 in fine). «Come il cero che si scioglie al calore del fuoco, diviene, in virtù del grasso naturale, alimento per il fuoco, e così nutre la luce (del cero) e illumina coloro che sono vicini, così il fedele, grazie ai fiori, le virtù, raccoglie in sé la cera della conoscenza di Dio, è purificato da ogni bramosia terrena con il calore dell'eros divino e si è disposto quaggiù a essere una lampada. Attende per la legge dell'amore di Dio di ricevere, nel giorno della rivelazione del secolo sperato (cf. Rm 8,19), quella luce divina e ineffabile e di godere dell'eterna chiarezza che ne sgorga» (§ 4). Il confronto lascia intendere che è al momento del ritorno del Cristo che il cero che il fedele rappresenta sarà acceso dall'amore di Dio. Ciò si adatta difficilmente con quello che il vescovo aveva sviluppato sopra (§ 4). Ma è necessario aspettarsi da un predicatore una logica del tutto lineare? Teolepto conclude ritornando un momento alla necessità delle virtù e dell'osservanza dei precetti (§§ 8-9).

Si sarà notato: Teolepto non si sofferma che su alcuni elementi del racconto della trasfigurazione. Passa sotto silenzio la presenza dei profeti Mosè ed Elia, l'intervento di Pietro, la nube luminosa, la voce del Padre. Egli si concentra sulla salita della montagna, la preghiera e la luce di gloria. Sottolinea l'importanza dell'acquisto delle virtù e dell'amore di Dio.

Conclusione

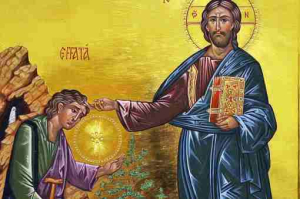

Abbiamo raccolto alcuni elementi significativi della meditazione millenaria dei predicatori greci sul mistero della trasfigurazione del Cristo. Avremmo potuto precedere in modo diverso e riunire le interpretazioni convergenti e divergenti su ogni dettaglio della narrazione sinottica. Lavoro avvincente, che avrebbe però richiesto uno o vari volumi... Sarebbe stato anche possibile raffrontare i testi delle nostre omelie e delle nostre catechesi a raffigurazioni iconografiche della trasfigurazione62.

Rimane la sorpresa straordinaria del mosaico del monastero Santa Caterina al Monte Sinai. Esso risale alla metà del secolo VI (fra il 584 e il 565)63. In un paesaggio astratto, gli sguardi dei profeti e degli apostoli fissano il Cristo in gloria. Le teofanie dell'Antico testamento, di cui Mosè ed Elia sono stati favoriti all'Oreb, trovano il loro compimento nella trasfigurazione di Gesù Cristo al Tabor. Dall'Oreb al Tabor, dal luogo stesso in cui secondo la tradizione Dio si è rivelato a Mosè e ad Elia, e dal Tabor all'Oreb. È in Palestina e al Sinai che è stata celebrata dapprima la festa della trasfigurazione il 6 agosto? Vari elementi della tradizione lo fanno pensare64. La sovrapposizione del Tabor all'Oreb risale però ancora più indietro. Già Gregorio di Nazianzo scrive: «Sì. La mia parola si rivolge a coloro che sono puri o stanno per esserlo; come il Cristo trasfigurato sull'alto monte ha dato la Legge per iscritto a Mosè su tavole...»65.

La trasfigurazione del Signore Gesù è diventata sempre di più, nel corso dei secoli, il punto di incontro di tre problemi essenziali per la teologia e la mistica cristiana. Come comprendere (e vivere) la duplice affermazione che nessuno ha mai visto Dio e che chi ha visto il Figlio incarnato ha visto il Padre (Gv 1,19 e 14,9)? Che cosa è poi questa gloria del Cristo trasfigurato, sfolgorante di luce ultraterrena? E infine come lo Spirito santo trasforma gli occhi corporali e spirituali dell'uomo divinizzato per consentirgli di contemplare questa gloria?

A modo di risposta provvisoria lasciamo la parola a san Cosma di Gerusalemme, contemporaneo di san Giovanni Damasceno. «Quando tu incidevi per iscritto la Legge al Monte Sinai, o Cristo Dio, ti si è visto arrivare nella nube, nel fuoco, nelle tenebre e nella tempesta... E per confermare la tua gloriosa economia, o Cristo Dio, tu gloriosamente risplendesti sul Tabor, quale eri prima di tutti i secoli e quale ti sei innalzato sulle nubi»66.

Michel Van Paris

Note

1 La Bibliotheca hagiographica graeca (BHG) del padre François Halkin, completata dal Novum Auctarium (Appendice VII, de transfiguratione, 1974 a 2000) propone un inventario critico delle edizioni e segnala le omelie inedite. Conviene consultare anche lo studio approfondito di M. Sachot, Les homélies grecques sur la Transfiguration. Tradition manuscripte, Paris, 1987, pp. 107-127.

2 Fra gli studi consacrati al nostro tema, segnaliamo quello di J. A. McGuckin, The Transfiguration of Christ and Tradition, Lewiston, 1986. Lo stesso autore ne ha presentato un riassunto, The Patristic Exegesis of the Transfiguration, in Studia Patristica XVIII/I, Kalamazoo, 1985, pp. 335-341. Il padre Michel Coune ha compilato una bella raccolta di testi tradotti in francese sotto il titolo Joie de la Transfiguration, d'après les Pères d'Orient, Bellefontaine, 1985.

3 L'eccellente articolo, con abbondante bibliografia, del padre H. J. Sieben, Transfiguration, II Les commentaires spirituels,in Dictionnaire de Spiritualité XV, col. 1151-1160, ne è un buon testimone. Di fronte all'abbondanza delle interpretazioni greche, latine e orientali, ha scelto di assegnare un tema scelto a ogni autore particolare. La loro semplice enumerazione è già da sé evocatrice. Origene, la molteplicità delle forme del Logos; Giovanni Crisostomo, Mosè ed Elia come modelli; Agostino, il primato dell'amore; Leone magno, la trasfigurazione dell'umanità, Anastasio il Sinaita, la trasfigurazione del cosmo; Giovanni Damasceno, la visibilità del corpo di gloria; Gregorio Palamas, la visione della luce increata; Teilhard de Chardin, il mistero più bello.

4 Un terzo delle omelie greche e bizantine conservate è stato pronunciato fra la fine del secolo XIII e l'inizio del XV. Ciò riflette l'accresciuto interesse del mondo bizantino in questo periodo per la visione del Cristo trasfigurato come luogo privilegiato per la deificazione dell'uomo, per la natura dell'esperienza mistica cristiana, per la conoscenza di Dio. Si può leggere con profitto sull'argomento la presentazione delle due omelie di san Gregorio Palamas di A. Rigo, Gregorio Palamas. Omelie sulla Trasfigurazione, Bose, 1993, pp. 3-9.

5 Il Colloquio di Bose, 2007, ha consacrato vari contributi specifici ad alcuni Padri che avremmo potuto utilmente studiare: san Giovanni Damasceno, san Gregorio il Sinaita e san Gregorio Palamas, Lo si può dunque consultare per completare il nostro studio. La poca attenzione prestata a Massimo il Confessore, anche se non rimane di lui nessuna omelia sulla trasfigurazione, è una lacuna, poiché la sua influenza sugli autori monastici dell'ultimo periodo bizantino sembra essere stata notevole. Si può leggere utilmente su questo tema lo studio di Y. De Andia, Transfiguration et théologie négative chez Maxime le Confesseur et Denys l'Aréopagite, in Denys l'Aréopagite et sa postérité en Orient et en Occident, Paris, 1997, pp. 293-328.

6 Écrits apocryphes chretiens I, Paris, 1997, traduzione e introduzione di G. Poupon. Gli Atti di Pietro daterebbero circa al 180 e sarebbero stati composti in Siria.

7 Ne esiste una doppia versione. Testo e traduzione in: Acta Joannis, edd. E. Junod e J. D. Kaestlj, Turnhout, 1983, 192-197 e commentario pp. 482-484. Questa parte degli Acta Joannis daterebbe dagli anni 150 circa e si potrebbe situare in Asia Minore..

8 Clément d'Alexandrie, Extraits de Théodote, SC 23, Paris 1970. F. Sagnard, p. 60-62.

9 Stromates VI, 140, 3; SC 446, Paris, 1999, pp. 340-341.

10 Comm. Mt XII, 29-43; GCS Origenes X, pp. 150, 15-170, 17.

11 M. Einchinger, Die Verklarung Christi bei Origenes. Die Bedeutung des Menschen Jesus in seiner Christologie, Wien, 1969.

12 Si tratta di un estratto del capitolo 15 «rivolto a filosofi greci che descrivono la povertà di stile delle Scritture divine e affermano che ciò che è bello nel cristianesimo è stato detto in maniera più bella tra i Greci e che dicono ancora che il corpo del Signore era brutto. Quale è la ragione delle diverse forme del Verbo...». Testo e traduzione in Origène, Philocakie, 1-20. Sur les Écritures, SC 302, Paris 1983, M. Harl, pp. 427-428 e 436-439.

13 Homélie XXXV, 5; PG 151,441 A - B. Sant'Andrea di Creta vi allude, ma ipotizza che gli abiti del Cristo siano le sue parole e i suoi atti durante la sua vita terrena: PG 97, 948 A - D.

14 Per non appesantire inutilmente l'apparato delle note, rimandiamo ai numeri della Bibliotheca Hagiographica graeca (BHG) e della Clavis Patrum Graecorum (CPG), BHG 1994; CPG 5207/2.

15 BHG 1980 e 1980 a; CPG 5807.

16 BHG 1989; CPG 6656/40.

17 BHG 1978.

18 BHG 1975; CPG 4724.

19 BHG 434 h; CPG 7406 e CPG 700.9.

20 BHG 1993; CPG 6947.

21 BHGn 2000.

22 BHG 1982; CPG 3939. Questa bellissima omelia di sensibilità siriaca è stata ritoccata da una mano calcedonica; l'ultima parte sembra totalmente calcedonica. In nessun punto il monte della trasfigurazione è ancora identificato con il monte Tabor.

23 Hérôme, Homélies sur Marc, SC 494, Paris 2005. pp. 150-173.

24 A titolo di esempio citiamo "Édition de l'homèlie pseudo-chrysostomienne BHG 1998 (= CPG 5017) sur la Transfiguration".

25 BHG 1979; CPG 8057.

26 BHG 1996; CPG 8176.

27 BHG 1999; CPG 7753.

28 Lo attesterebbe una omelia greca conservata in georgiano: .M. Van Esbroeck, « Une homélie gèorgienne anonyme sur la Transfiguration» in OCP 46 (1980), pp.418-445.

29 Si veda M. Aubineau, «Une homélie grecque inédite sur la Transfiguration», in AB 85 (1967) pp. 401.427. L'omelia armena di Eliseo Vartapet parla delle tre cappelle sul Tabor dedicate rispettivamente ai nomi del Signore, di Mosè e di Elia, e delle comunità monastiche che vi vivono.

30 Edizione di C. A. Trypanis, Fourteen Early Byzantine Cantica, Vienna, 1968, pp. 105-113.

31 Op. c.p. 107.

32 Si veda sopra n. 22.

33 Se ne trovano tutte le referenze in BHGa e BHGn.

34 BHG e BHGa 1995. Ci rimangono 88 omelie di questo rappresentante della cultura bizantina nell'Italia meridionale. Migne ne ha pubblicato 66 (PG 132, 49-1077). Una edizione critica parziale esiste a cura di G.Rossi Taibbi, Omelie per i vangeli domenicali e le feste di tutto l'anno. I: Omelie per le feste fisse, Palermo 1969.

35 PG 123, 324 C-329 B.

36 PG 129, 476 B-485 C. Commentando la luce gloriosa del volto e il candore degli abiti del Cristo, Eutimio scrive: «Non sarebbe fuori luogo dire che il volto di Gesù è la scienza della parola e il suo vestito i termini delle sue parole che ricoprono come un vestito la scienza che nascondono...» (PG 120, 477 c). Si pensa all'estratto di Origene nella Filocalia.

37 BHG 1998 u. Theodori Studiti parva Catechesis, ed. E. Aivroy, Paris, 1891, cat. XX, pp. 71-75.

38 BHGn 1996 e.

39 BHGn 1996 b.

40 BHG 1985 n.

41 Si vedano come esempio le omelie 8,3 e 15,38 di Macario l'Egiziano, Die geistlichen Homilien des Makarios ed. H. dörries, Berlin, 1964, pp.78-80 e 149-150.

42 Conferenza X, 6; SC 54, Paris, 1958, pp. 79-81.

43 A. Solignac, sub voce Nicetas Stethatos, in Dictionnaire di Spiritualité XI, col 224-230.

44 Capita gnostica 52; PG 120, 980 B-C.

45 Ibid. 82; PG 120, 997 D.

46 Ibid. 83; PG 120, 997 D-1000 A.

47 BHG 1984: CPG 4424; PG 58, 549-558.

48 Utilizziamo il testo greco dell'edizione di G. Phrantzolas, Hosiou Ephraim tou Syrou, Erga, Tessalonica, 1988, t. VII, pp. 13-30.

49 Jean Odznetsi, catholicos armeno dell'inizio del secolo VIII stabilisce un nesso fra la trasfigurazione e la consacrazione di una chiesa. CF. F.C. Coneybare, Rituale Armenorum, Oxford, 1905, p. 11.

50 Si vedano le pagine di G. Dagron in Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. IV, Paris, 1993, pp. 53-56, e B. Flusin, «Démons et Sarracins. L'auteur et le propos des Diègèmata stèriktika d'Anastase le Sinaïte» in: Travaux et Mémoires, 11 (1991), pp. 381-409.

51 BHG 1999i; CPG 7753.

52 Come aveva già osservato B. Flusin (a. c. p. 395, n° 68), l'omelia sulla trasfigurazione è stata pronunciata al Tabor e non al Sinai. Infatti l'apostrofe alle montagne, fra cui quella al Sinai, non si comprende se l'encomiaste si trovasse altrove. «Anch'io oggi con gioia e in spirito di festa, trovandomi su questa divina e alta cima, stendo la mano e con voce forte, da questa montagna, convoco tutte le montagne per adorare Dio: monti dell'Ararat, monti di Gelboe, monti del Sinai, monti del Faran, monti del Nord, monti dell'ovest, monti del Sud, monti delle isole e voi tutti altri monti, inchinate le vostre cime e adorate il Cristo nostro Dio sul monte del Tabor...» (p.254, II. 9-15). Vari manoscritti attestano anche nel titolo dell'omelia che essa è stata pronunciata al Tabor. Questo fatto conferma dunque la celebrazione di una festa il 6 agosto al monte Tabor davanti a una assemblea di pellegrini, almeno dalla seconda metà del secolo VII. Questa predicazione ha tutte le probabilità di essere anteriore a quelle di san Giovanni Damasceno e di sant'Andrea di Creta.

53 Il sandalo di Gesù rappresenta la sua incarnazione, la sua umanità. Anastasio si fa, qui come altrove, eco di tradizioni esegetiche anteriori (cf. Lampe, PGL, 1147)..

54 Le omelia antecedenti mostrano spesso un certo imbarazzo quando commentano l'esclamazione di Pietro, «poiché non sapeva quel che diceva». Origene osserva al passaggio che san Pietro dice queste parole per manifestare il desiderio dei tre apostoli di innalzare in loro delle tende perché il Verbo di Dio abiti in loro. Ed esprime anche il loro desiderio di una vita di contemplazione. Andrea di Creta sviluppa il tema della cima del Tabor come luogo propizio per la contemplazione.

55 Giovanni Damasceno, senza mettere in rilievo l'esperienza mistica dell'apostolo, la valuta positivamente. «Come non sarebbe bello non essere separato dal Bello? Pietro non ha pronunciato una parola inopportuna». Rimane vero che la richiesta di Pietro è prematura. La stessa reazione si trova in Gregorio Palamas.

56 La prima delle sue Domande e Risposte risponde alla domanda «Quale è il segno del cristiano vero e perfetto» citando Gv 14, 21-23.

57 Gregorio di Nissa, hom. Ct IV, Opera omnia VI p. 127,7-17.

58 L'espressione «Fidanzato non fidanzato» evoca l'acclamazione alla madre di Dio nell'inni akathistos; cf E. M. Toniolo, Akathistos. Saggi di critica e teologia, Roma, 2000, pp. 230-232.

59 La presenza di Melchisedec al Tabor può stupire. Un testo attribuito a sant'Atanasio di Alessandria lo fa vivere per sette anni in una grotta al fianco del Tabor, allo stato selvaggio. Abramo lo libera. cf. G. Bardy, «Melchisédec dans la tradition patristique» in Revue Biblique, 35 (1926), pp. 496-509 e 37 (1927), pp. 24-45.

60 Si veda la voce di M.-H. Congourdeau in: Dictionnaire de Spiritualité XV, col 446-459, con la bibliografia fino al 1990.

61 L'interpretazione di GV 1, 9 sorprende . Teolepto giuoca senza dubbio su doppio senso della parola greca «kosmos», che significa «mondo» e «armonia», «bell'ordine», «abito». Il «candelabro» allude forse a certe parole di Gesù (Mt 5,15; Mc 4,21; Lc 11,33). Ma bisogna soprattutto notare l'irraggiamento «apostolico» dell'uomo trasfigurato, che abbiamo già incontrato in Niceta Stetatos.

62 Il lavoro è stato abbozzato brillantemente da S, Dufrenne, «La manifestation divine dans l'iconographie byzantine de la transfiguration», in: F. Boespflug e N. Lossky, Nicéè II, 787-1987. Douze siècles d'images religieuses

63 Riproduzione in G. H. Forsyth e K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine on Mount Sinai, The Church and Fortress of Justinian. Plates, tavola 103.

64 Un affresco della trasfigurazione dell'inizio del VI secolo (?) in una chiesa di una città del Negeb costituirebbe un indizio di più. Si veda P. Figueras, «Remanins of a Mural Painting of the Transfiguration in the Southen Church of Sobata (Shivta)», in Aram 18-19 (2006-2007), pp. 127-151.

65 Poemata arcana I, 10-13 (ed. C. Moreschini e D. A. Sykes, Oxford, 1997, p. 2).

66 PG 98, 493 B- C.

(tratto da Irénikon 2007 /2-3, p. 235-266)