Visualizza articoli per tag: giona

Il libro di Giona nei vangeli (Giuseppe De Virgilio)

La risonanza della vicenda del profeta Giona e del suo insegnamento è diffusa nel contesto anticotestamentario (cf. 2Re 14,25) e nell'interpretazione rabbinica. (1) E’ interessante poter vedere come la storia parabolica del profeta Giona, la cui trama narrativa presenta una serie di indicazioni teologiche per il suo tempo, viene riletta nella prospettiva del compimento messianico. (2) La singolarità del tema sta proprio nell'uso che Gesù fa della storia di Giona come «segno» cristologico, che non trova un successivo sviluppo neotestamentario. (3) In questo contributo ci proponiamo di studiare i testi e i contesti evangelici che esplicitamente evocano il libro di Giona.

L'annuncio del «regno» e la pretesa del «segno»

Il riferimento esplicito alla storia del profeta Giona appare in tre contesti: Mt 12,38-42, il suo parallelo di Lc 11,29-32 e Mt 16,1-4. E’ interessante notare come la prospettiva entro la quale va interpretato il motivo di Giona è posta tra l'annuncio del «regno» e la richiesta del «segno». Nella sezione matteana dei miracoli (cf. Mt 8-9) si presentano personaggi che ricevono segni: il lebbroso (Mt 8,3), la suocera di Pietro (Mt 8,14-15), la tempesta sedata (Mt 8,23-27), i due indemoniati liberati (Mt 8,28-34), la bambina di Giairo e l'emorroissa (Mt 9,18-26), i due ciechi (Mt 9,27-31), l'indemoniato muto (Mt 9,32-34) e altri che credono senza il bisogno di vedere segni: il centurione (Mt 8.5-13), il paralitico (Mt 9,1-8). Di fronte alla fede del centurione che non chiede un segno, ma crede sull’autorità della parola, Gesù afferma:

In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede cosi grande! Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti (Mt 8,10-12).

Questo riferimento e collegato all'incredulità (4) intorno alla figura messianica di Gesù e all'annuncio del regno. Nel primo vangelo la concezione della fede e subordinata all'accoglienza della persona del Cristo (cf. Mt 14,53-58) e del regno, che si manifesta mediante la predicazione accompagnata da segni prodigiosi. Si schiude cosi la prospettiva che caratterizza la seconda parte del ministero pubblico di Gesù e che si collega con uno dei temi teologici del libro di Giona: l'universalismo della salvezza. Considerando il messaggio dei tre sinottici, di fronte alla richiesta di «segni» Gesù sembra dare due risposte diverse. Secondo la narrazione marciana il Signore nega risolutamente ogni segno della sua autorità divina (cf. Mc 8,11-12). Nell'economia della presentazione cristologica di Marco, la negazione del segno appare coerente con la struttura progressiva e rivelativa del vangelo, che chiama alla fede mediante la rivelazione della persona del Cristo (cf. Mc 8,27-30) e al discepolato mediante la sequela della croce (cf. Mc 8,31-38). La concessione di un segno, che non appare nella tradizione marciana, viene invece introdotta negli altri due sinottici, per bocca dello stesso Gesù, che reinterpreta la storia di Giona come enigmatico annuncio del proprio destino.

II contesto sinottico di Matteo

L'intenzione dell'evangelista in Mt 11-12 è quella di presentare la persona di Gesù come Messia che compie le attese d'Israele. Egli è colui che annuncia il regno nei discorsi (cf. Mt 5-7), lo rende presente nei segni miracolosi (cf. Mt 8-9) e lo affida alla missione itinerante dei discepoli (cf. Mt 10). Il modello teologico che sottosta alla figura e alla missione di Gesù è costituito dal servo sofferente di YHWH (Mt 12,15-21; cf. Is 52-53). Pertanto la domanda implicita che percorre questa sezione è tematizzata sull'identità messianica di Gesù, richiesta dall'interpellanza del Battista e rivelata nella risposta del Signore:

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi odono. i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella. E beato è colui che non si scandalizza di me» (Mt 11,3-6).

A partire da questa lettura messianica, in Mt 12 si registrano i diversi motivi conflittuali tra Gesù e l'autorità costituita: le dispute riguardano il lavoro in giorno di sabato (Mt 12,2-3.12) e i potere di scacciare i demoni (Mt 12,22-24). Più che nel parallelo lucano, Matteo mette in luce la funzione giudiziale del Cristo, mediante la forte requisitoria contro l'ipocrisia dei farisei. Il tono profetico del confronto assume un orientamento escatologico, a motivo dell'insistenza del giudizio finale (Mt 12,33-37). Sulla stregua di questo confronto, che segna la distanza tra Gesù e il gruppo degli scribi e dei farisei, si inserisce la richiesta di un segno. che verte esplicitamente sul destino del Figlio dell'uomo e sulle conseguenze nei riguardi della «generazione perversa» (Mt 12.39.45). Mentre lo spirito impuro tornerà a dimorare e a peggiorare la condizione dei malvagi (Mt 12,43-45), la nuova famiglia di Gesù sarà costituita da quanti compiono «la volontà del Padre» (Mt 12,50).

II contesto sinottico di Luca

Il contesto lucano riporta una serie di logia riguardanti l'insegnamento di Gesù mentre è in cammino e svolge la sua predicazione alle folle. Dopo la consegna della preghiera del Padre nostro (Lc 11,1-4) e la necessità di invocare Dio con insistenza (Lc 11,5-13), l'evangelista presenta una disputa di Gesù con «alcuni» che di fronte al miracolo della guarigione del muto indemoniato, affermavano che il Signore agiva «in nome di Beelzebù» (Lc 11,15) mentre «altri, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo» (Lc 11,16). Gesù risponde, rivelando come la sua missione liberatrice avviene con il «dito di Dio», segno della venuta del regno di Dio (Lc 11,20). A confermare questa rivelazione, segue la similitudine dell'«uomo forte che è vinto dall'arrivo di un uomo che è più forte» (cf. la definizione del Cristo pronunciata dal Battista in Lc 3,16).

La sentenza finale di Lc 11,23 pone in modo radicale la scelta di essere con Cristo, altrimenti la condizione di schiavitù e di peccato tornerà a essere peggiore di prima (cf. Lc 11,24-26). Solo l'evangelista Luca riporta la scena della donna che benedice la maternità del Signore (Lc 11,27-28) e la significativa risposta di Gesù: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!». La rilevanza della «beatitudine dell'ascolto» pone in evidenza la diversa interpretazione lucana del segno di Giona (cf. Lc 11,29-32). In definitiva, le prospettive dei due sinottici sembrano diverse, come le conseguenti sottolineature relative all'interpretazione di Giona: in Matteo è sottolineata l'esperienza del parallelismo dei tre giorni e tre notti di Giona e quelli del Figlio dell'uomo (morte-risurrezione), in Luca l'analogato è la predicazione di Giona ai niniviti; pertanto il segno consiste nella «predicazione» stessa di Gesù.

II «segno» di Giona profeta

Dopo aver indicato lo sviluppo tematico del contesto, fermiamo l'attenzione sui due testi sinottici.

Nella versione matteana il segno di Giona consiste anzitutto nel fatto che il profeta «rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce» (cf. Gio 2,1), figura del «figlio dell'uomo» che «resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra» (Mt 12,40). Questa sottolineatura stabilisce un confronto tra Gesù e l'episodio specifico accaduto al profeta: mentre il profeta fu gettato in mare per salvare l'equipaggio, venne ingoiato nel ventre del pesce e fu riportato vivo sulla terra, il «figlio dell'uomo» morirà per salvare l'umanità, rimarrà nel cuore della terra e il terzo giorno risorgerà. Si stabilisce cosi una relazione tipologica tra Giona e Gesù secondo lo schema promessa/compimento: la «profezia» di Giona diventa un segno rivelatore, in quanto essa prefigura il destino pasquale del Cristo. che muore e risorge «il terzo giorno» per donare la salvezza universale.

| Mt 12,38-42 | Lc 11,29-32 |

| 38 Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono | 29 Mentre le folle si accalcavano, Gesù |

| «Maestro, vorremmo che tu | cominciò a dire: «Questa generazione |

| ci facessi vedere un segno». Ed egli rispose: | e una generazione malvagia; essa cerca |

| 39«Una generazione perversa e | un segno, ma non le sarà dato alcun |

| adultera pretende un segno! Ma nessun | segno, fuorché il segno di Giona. 30 Poiché, |

| segno le sarà dato, se non il segno di | come Giona fu un segno per quelli |

| Giona profeta. 40Come infatti Giona | di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo |

| rimase tre giorni e tre notti nel ventre | lo sarà per questa generazione. |

| del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà | La regina del sud sorgerà nel giudizio |

| tre giorni e tre notti nel cuore della | insieme con gli uomini di questa |

| terra. 41 Quelli di Ninive si alzeranno a | generazione e li con dannerà; perché |

| giudicare questa generazione e la | essa venne dalle estremità della terra |

| condanneranno, perché essi si convertirono | per ascoltare la sapienza di Salomone. |

| Alla predicazione di Giona. Ecco, | 32 Quelli di Ninive sorgeranno nel |

| Ora qui c’è più di Giona!42 La regina | giudizio insieme con questa generazione |

| del sud si leverà a giudicare questa | e la condanneranno; perche essi |

| generazione e la condannerà, perché | alla predicazione di Giona si convertirono. |

| Essa venne dall'estremità della terra | Ed ecco, ben più di Giona c'e qui. |

| per ascoltare la sapienza di Salomone; | |

| ecco, ora qui c'e più di Salomone! |

Tuttavia nel confronto tra Giona e Gesù, il segno del Figlio dell'uomo rimane pur sempre enigmatico, perché Giona resta vivo nel ventre del pesce e viene rigettato all'asciutto per compiere la sua missione e da parte sua non accetta l'idea della salvezza dei pagani. mentre il Figlio dell'uomo, dopo aver predicato la salvezza a tutti. prima verrà ucciso e nel terzo giorno Dio lo farà risorgere alla vita (cf. Os 6.2). (5) In questo sviluppo si annuncia la superiorità del Cristo, non solo rispetto alla profezia di Giona, ma anche alla sapienza di Salomone. In tal modo l'evangelista propone un ulteriore messaggio: il compimento cristologico, a cui la comunità è chiamata a credere, non è solo nella linea profetica ma anche in quella sapienziale.

II giudizio escatologico che segue nelle due sentenze contro la «generazione perversa e adultera» verte sul motivo della fede nella persona del Cristo. I niniviti si convertirono alla predicazione di Giona e la regina del sud venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, «questa generazione» invece rimane incredula e non si converte di fronte al Cristo, il cui mistero pasquale rappresenta un evento assai più importante del segno di Giona e della stessa sapienza di Salomone. Nel giorno del giudizio i niniviti si leveranno come testimoni non soltanto per accusare i contemporanei di Gesù, ma anche per affermare la sua superiorità rispetto a Giona e a Salomone.

Nella versione lucana si afferma che Giona fu «un segno per quelli di Ninive» e si omette la citazione dei tre giorni», lasciando intendere che tutta la vita di Giona «fu segno» per quelli di Ninive, soprattutto quando il profeta accetta di predicare finalmente nella grande città (cf. Gio 3). Va sottolineato come l'evangelista anticipa l'esempio positivo della figura femminile della regina del sud (Lc 11,31), a cui segue la presentazione dei niniviti pagani (Lc 11,32). II motivo determinante è dato dalla «fede nella predicazione» (Lc 11,32: kerygma) di Giona. Infatti esso è collocato alla fine della pericope, come chiave di lettura del processo di conversione dei pagani. Appare chiaro come l'evangelista, in linea con lo sviluppo narrativo e teologico del proprio racconto, intenda accentuare la necessità dell'accoglienza della predicazione da parte della «generazione malvagia» in vista della conversione, a cui tutti, giudei e pagani, uomini e donne, sono chiamati a corrispondere.

Riassumendo gli esiti delle due tradizioni sinottiche, l'impiego teologico del libro di Giona in Matteo appare più centrato sul mistero pasquale del Cristo, mentre l'attenzione di Luca verte maggiormente sul processo dell'evangelizzazione, che sottintende la prospettiva della salvezza universale e la necessità dell'accoglienza di coloro che si convertono ed entrano a far parte della comunità cristiana.

Il logion di Mt 16,1-4 e I'accenno «ironico» a Simone figlio di Giona (Mt 16,17)

Collegata con Mt 12,38-42, un'ulteriore menzione del «segno di Giona» ritorna in Mt 16,1-4:

1 I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. 2 Ma egli rispose loro: «Quando si fa sera, voi dite: "Bel tempo, perchè iL cielo rosseggia"; e al mattino: "Oggi burrasca, perche il cielo è rosso cupo". Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? 4 Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». Li lasciò e se ne andò.

Il brano si contestualizza in Mt 16,1-12, dove si presentano due scene: la richiesta di un segno da parte dei farisei e dei sadducei, seguita dalla risposta di Gesù. (vv. 1-4) e il successivo dialogo del Signore con i suoi discepoli sulla barca (vv. 5-12). E’ nella prima scena che Gesù fa riferimento al «segno di Giona», senza ulteriori specificazioni, rispondendo ai rappresentanti del giudaismo («farisei e sadducei», cf. Mt 3,7; 15,1-20), che perseverano nel metterlo alla prova. Sebbene Gesù avesse moltiplicato i pani per la folla (cf. Mt 15.29-39), i farisei e i sadducei non sono ancora soddisfatti del segno compiuto e pretendono la stessa richiesta di Mt 12,38-42: la conferma inconfutabile dell'identità messianica di Gesù richiede «un segno dal cielo». intendendo per «cielo» la realtà trascendente di Dio. Questa volta la risposta del Signore si trasforma a sua volta in una domanda che fa leva sul contrasto tra la capacita dei suoi interlocutori di interpretare due segni atmosferici: il rossore del cielo alla sera e alla mattina (vv. 2-3).

Pertanto la similitudine della previsione del tempo meteorologico pone in questione la capacita di discernimento del «segni dei tempi» da parte degli avversaridi Gesù. Attratti da un messianismo distorto e fallace, essi si aspettano segni prodigiosi che mirano al prestigio religioso e al potere pubblico; ma la missione del Cristo rifugge proprio questo messianismo fino alle estreme conseguenze (cf. Mt 27,40). La risposta di Gesù si completa al v. 4: la generazione «malvagia e adultera», rappresentata dall'incredulità refrattaria e ostile all'azione di Dio, da parte dei responsabili del giudaismo, non merita alcun segno se non il «segno di Giona». La mancanza di ulteriore specificazione fa pensare che il testo rimandi al precedente logion di Mt 12,38-42.

Alcuni autori hanno inteso collegare il motivo di Giona all'espressione rivolta a Pietro da parte di Gesù in Mt 16,17, dove viene denominato «Simone figlio di Giona»:

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio the e nei cieli».

L'interpretazione si basa sull'ipotesi secondo la quale Gesù, rispondendo ai farisei e ai sadducei, avrebbe rimandato con un accenno ironico all' umile fede di Pietro a cui verrà affidata la Chiesa, che qui e definito «figlio» (nel senso simbolico) di Giona. Pur lasciando aperta questa ipotesi a ulteriori verifiche, il testo sembra esulare dalla prospettiva che vorrebbe collegare la figura di Giona con quella di Simon Pietro. Infatti tale interpretazione rimane periferica rispetto alla relazione tipologica Giona-Cristo, emersa da Mt 12,38-42 e Lc 11,29-32 e collegata al motivo teologico-narrativo del «segno» messianico e della rivelazione del «Cristo, Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16).

Conclusione

Il percorso proposto ha permesso di cogliere alcuni aspetti della ricchezza del libro di Giona reinterpretato nei racconti evangelici. Possiamo segnalare tre principali prospettive che emergono dall'interpretazione evangelica:

a) la prospettiva cristologica, in quanto il «segno di Giona» fa riferimento al mistero della morte e della risurrezione di Cristo;

b) la prospettiva kerigmatica perché la vita e la missione del profeta si esplica mediante la predicazione della salvezza ai pagani, i quali accolgono l'invito alla conversione e ricevono il perdono di Dio, tra le proteste del profeta (cf. Gn 4.1);

c) la prospettiva antropologica, in quanto dal libro si coglie la dimensione umana del protagonista, il suo conflitto interiore, la paradossalità dialettica della sua missione e del suo portato teologico.

In definitiva una «storia» dall'esito imprevedibile, come imprevedibile è la misericordia di Dio per noi.

Giuseppe De Virgilio

Note

1) Alcuni rabbini sostenevano che «Giona figlio di Amittai» fosse quel figlio della vedova di Sarepta risuscitato da Elia e tra i midrashim esegetici vi è il Midrash Giona. In alcune leggende ebraiche su Giona si descrivono storie romanzate sulle vicende narrate nel libro del profeta, a indicare l'importanza che il libro ricoprì nello sviluppo della riflessione teologica successiva (cf. A. UNTERMAN, Dizionario di usi e leggende ebraiche, Laterza, Bari 1994. 122).

2) Per l'approfondimento cf. H.W. WOLFF, Studi sul libro di Giona, Paideia, Brescia 1982; G. LIMENTANI, Giona e il Leviatano, Paoline, Milano 1998; E. WIESEL, Cinque figure bibliche, Giuntina, Firenze 1988.

3) A differenza di altre tipologie anticotestamentarie riprese e applicate al Cristo nel Nuovo Testamento (Noè, Abramo, Davide, Salomone, Isaia, Geremia, Daniele, ecc.), la figura di Giona ritorna solo in Matteo e Luca. Per un approfondimento, cf. V. MORA, Le signe de Jonas, Cerf, Paris 1983; R. FARRIS, Matteo, Borla, Roma 1982, 281-283; S. GRASSO, Il Vangelo di Matteo, Deboniane, Roma 1995, 322-325.

4) Per uno sviluppo del tema. cf. M. CAIROLI, La «poca fede» nel Vangelo secondo Matteo. Uno studio esegetico-teologico, Pontificio Istituto Biblico, Roma 2005; V. FUSCO, «L'"incredulità del credente”: un aspetto dell'ecclesiologia di Matteo», in Parole Spirito e Vita 17 (1988) 118-142.

5) Commenta a proposito A. Mello: «Quanto alla predicazione profetica di Giona, il suo valore prefigurativo è piuttosto quello dell'anti-tipo, ossia del contrario. Giona aveva un messaggio di sventura a cui i niniviti cedettero, facendo penitenza; Gesù porta un evangelo di salvezza in faccia alla quale "questa generazione" rimane incredula. "Ho inviato un profeta a Ninive, che la indusse a convertirsi facendo penitenza. Ma questi figli di Israele che sono a Gerusalemme, quanti profeti ho inviato loro!” (Eikha Rabba, Peticha 31)» (A. MELLO, Evangelo secondo Matteo. Commento midrashico e narrativo, Qiqajon, Magnano 1995, 229-230).

(in Parole di Vita, maggio-giugno 2009)

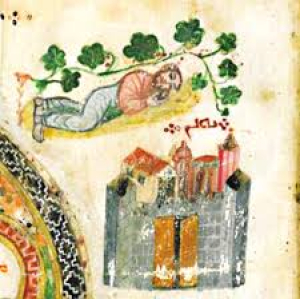

Giona e la pianta di ricino (Giona 4) (Luca Mazzinghi)

Il Dio che emerge dal breve racconto di Giona è un Dio assolutamente sorprendente: il «Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra» è un Dio capace di «pentirsi», ma, soprattutto, è un Dio pieno di compassione per le sue creature, animali e uomini, persino per coloro che, come i cattivi abitanti di Ninive, non appartengono al suo popolo.

Il testo di Giona 4

1 Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. 2Pregò il Signore: «Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. 3Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!». 4Ma il Signore gli rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?».

5Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. 6Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino.

7Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. 8Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere».

9Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?». Egli rispose: «Sì, è giusto; ne sono sdegnato da morire!». 10Ma il Signore gli rispose: «Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita! 11E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vi sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?».

L'ira di Giona (4,1-4)

In questo capitolo conclusivo il narratore ci presenta due soli personaggi, Giona e il Signore, posti a confronto tra loro. Una parola chiave per capire l'intero capitolo è certamente la parola «male»,. All’inizio del racconto è stato il «male» commesso dai Niniviti (1,2) che ha provocato l'intervento del Signore; in 3,8 il re di Ninive invita i suoi sudditi ad allontanarsi dal male; Dio se ne accorge e si pente del «male» che avrebbe voluto fare a Ninive (3,10). Ma tutto questo diventa un «male» per Giona. Il v. 1 suona alla lettera cosi, nel testo ebraico: «Ma fu male per Giona di un male grande ed egli ne fu adirato». L'ira di Giona nasce perche Dio non ha commesso il male che aveva promesso di fare! II male non fatto da Dio è un male per il profeta, e ne provoca la collera.

La preghiera del profeta, riportata ai vv. 2-3, è ancora più sorprendente; strana preghiera, ancor più strana di quella fatta dal ventre del pesce! Soltanto adesso troviamo la risposta alla fuga di Giona, nei primi versetti del libro. Giona non era fuggito certo per paura dei niniviti, né per timore di non riuscire a portare a termine la propria missione. Era fuggito perché, sapendo bene che Dio è buono, era sicuro che Dio avrebbe perdonato gli abitanti di Ninive.

Il v. 3 ripete una formula tradizionale della fede di Israele, il modo in cui Dio si rivela a Mose sul Sinai (Es 34,6-7; cf. anche Sal 103,8; 145,8; GI 2,13). Il Dio di Israele è un Dio pietoso, pieno di amore, lento all' ira; un Dio che arriva a pentirsi, come si è visto nel c. 3, del male che egli stesso ha minacciato di fare. E allora, a che serve andare a predicare in suo nome, se tanto poi lui fa come vuole e, contro le attese del profeta, perdona le persone più cattive che esistano al mondo?

Comprendiamo che il profeta era andato sì a Ninive, ma con le gambe, non con il cuore; o se volete: Dio perdona, ma Giona no. La reazione del profeta, che si ripeterà poco dopo al v. 8, è radicale; non solo si adira, ma annuncia che per lui e meglio morire che vivere. Questa frase è sorprendentemente simile a quella pronunciata da Elia in 1Re 19,4. Il profeta, in fuga dalla regina Gezabele che vuole ucciderlo, si siede sotto un ginepro nel deserto invocando la morte. Ne uscirà soltanto grazie al cibo e all'acqua che un messaggero divino gli offre.

II narratore di Giona riprende consapevolmente la tradizione sulla fuga di Elia e la applica a Giona. Ma mentre Elia ha qualche motivo valido per fuggire (Gezabele lo vuole morto), Giona è animato solo da motivi egoistici. Inoltre, mentre la fuga di Elia diviene incontro con Dio sull’Oreb, la fuga di Giona si trasforma in uno scacco per il profeta. Ponendo in parallelo Giona con Elia il narratore vuole mostrarci la piccolezza di Giona. una sorta di profeta fallito.

Giona appare quasi come un uomo malato. preoccupato soltanto di se stesso, come si nota dall'ossessiva ripetizione dei pronomi personali di prima persona all'interno della sua preghiera: «Non era questo che io dicevo... quando ero nel mio paese?» (cf. 4.2 ) e di nuovo al v. 4. che alla lettera suona cosi: «Prendi la mia vita da me perché è meglio il mio morire che il mio vivere». Giona è del tutto ripiegato su se stesso e non riesce a comprendere la logica di Dio. Giona diviene immagine di un credente chiuso nel proprio modo ristretto di vedere, preoccupato soltanto della propria salvezza, convinto della verità delle proprie asserzioni e adirato con il mondo intero e anche con Dio, che non vuole dargli ragione. Immagine per noi di quello che rischia oggi di diventare la Chiesa, se non si apre alla logica sconvolgente dell'agire di Dio.

Ma Dio ha misericordia anche di Giona e al v. 4 inizia a dispiegare tutta la sua pedagogia nei confronti del profeta recalcitrante; non accusa direttamente Giona, ma lo pone di fronte alla propria responsabilità.

La pedagogia di Dio (4,5-8)

Dio dunque non accusa, ma si serve di fatti per educare Giona. Per tre volte risuona il verbo «provvedere» a proposito dell'agire divino, che educa Giona con mezzi molto semplici: il ricino (v. 6), un verme (v. 7), il vento che si aggiunge al sole (v. 8).

Al v. 5 si vede come Giona si sottrae alla domanda divina relativa alla sua ira. Il narratore non lo dice esplicitamente, ma sembra chiaro il motivo per cui Giona si sofferma nella capanna che ha costruito, osservando la città. Egli non crede ai suoi occhi: Ninive si èconvertita! Ma lo ha fatto davvero? Oppure ritornerà a peccare e Dio dunque potrà finalmente distruggerla? E in questo caso Giona sarà lì, in prima fila, a godersi lo spettacolo.

La crescita della pianta di ricino e il suo successivo seccarsi a causa del verme,il sole e il vento bruciante che adesso colpiscono la testa di Giona, sono piccoli segni che non educano il profeta, ma che rivelano ancora di più come egli sia preoccupato soltanto di se stesso: meglio morire che vivere! (cf. il v. 8). E’ bastata la crescita della pianta per renderlo felice («Una grande gioia»!); è sufficiente che essa secchi per renderlo di nuovo desideroso di morire e adirato più di prima (cf. la nuova risposta di Giona a Dio al v. 9).

Il segno del ricino è ancora più importante: è Dio che lo ha fatto crescere, ed è lui che lo ha seccato. E’ meglio vivere in un mondo nel quale ci sono rifugi efficaci, ma provvisori, come il ricino, oppure abbandonarsi alla misericordia di Dio che tollera anche l'esistenza di Ninive, perdonandola come se non avesse in precedenza commesso colpe orribili? Il ricino e il verme che lo secca richiamano il lettore, insieme alla permanenza di Ninive, al cuore del libro: la misericordia di Dio.

II confronto finale (4,9-11)

La nuova domanda di Dio (v. 9) mette Giona alle strette; vale davvero la pena di adirarsi per una pianta di ricino? Ma tale domanda serve soltanto a mettere in luce il vero cuore del libro, espresso dall'ultima domanda di Dio nei due versetti finali. Come tu ti sei preoccupato di una pianta, non devo io preoccuparmi di uomini e di animali?

L'espressione del v. 11: «Non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra» e di difficile interpretazione; chi ha pensato al fatto che i niniviti sono come bambini privi dell'uso di ragione, chi invece al fatto che essi sono incapaci di distinguere il bene dal male. In questo caso, il motivo per cui Dio salva i niniviti ancora più chiaro. Non perché essi se lo meritino — perché cioè si sono convertiti! — ma perché egli è misericordioso! Questa interpretazione rafforza l'idea che sia proprio la scoperta di una cosi grande misericordia di Dio che scatena l' ira del profeta.

Notiamo, di passaggio. l'interesse del testo nei confronti degli animali (cf. in precedenza il testo di Gio 3.7-8); essi non hanno alcuna autonomia, ma la loro sorte è la stessa degli uomini. Dio pertanto si interessa anche di loro.

Il libro si chiude così con una domanda, caso unico nella Scrittura, una domanda rivolta prima di tutto a coloro che si credono buoni, come Giona. Ma la domanda posta dal Signore a Giona resta nel testo senza risposta; ci troviamo di fronte a una tecnica narrativa interessante, quella della finale aperta. La risposta di Giona non ci viene offerta, perché il narratore invita ogni ascoltatore della storia a dare la propria risposta: Giona avrà fiducia nella bontà di Dio, oppure la rifiuterà? Non lo sappiamo, né lo sapremo mai. Sappiamo soltanto ciò che potrà essere la nostra personale risposta.

La misericordia di Dio nel libro di Giona

Occorre fare attenzione a non dare del libro di Giona una lettura anti-ebraica, favorita, nel passato, da una lettura tipologica che faceva di Giona l'araldo dell'ingresso dei pagani nella Chiesa, a scapito di Israele.

Il problema posto dal libro di Giona, evidente nella domanda conclusiva rivolta da Dio al suo profeta, si può meglio capire sullo sfondo storico nel quale il libro è stato composto. Ci troviamo in un periodo, verso la fine dell'epoca persiana (IV sec. a.C.) nel quale la figura profetica è ormai in crisi. Autori come Giobbe e lo stesso autore del libro di Giona mettono in dubbio che il Dio d'Israele possa essere legato a regole prefissate. Per Giobbe, la giustizia di Dio non dipende dal comportamento dell'uomo; Giobbe non soffre a causa dei suoi presunti peccati. Giona va oltre: neppure la misericordia di Dio può essere legata a comportamenti umani; essa dipende esclusivamente da lui. E questo per il profeta fedele, il «figlio di Amittai», è semplicemente intollerabile. tanto da portarlo a invocare la morte. Meglio morire piuttosto che vivere. in un mondo dove Israele non è più in grado di sperimentare la giustizia di Dio!

Il problema è grave: dove va a finire la giustizia di Dio, già messa in crisi dal libro di Giobbe. di fronte alla sua misericordia? Più radicalmente: che fare di un Dio che sembra smentire anche la sua stessa parola, pur di salvare le sue creature?

Ma il Dio che emerge dal breve racconto di Giona è un Dio assolutamente sorprendente: il «Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra» (1,9) è un Dio capace di «pentirsi» (3,9-10; 4,2), ma, soprattutto, è un Dio pieno di compassione per le sue creature, animali e uomini, persino per coloro che, come i cattivi abitanti di Ninive, non appartengono al suo popolo (4,10-11). Il Dio dell'esodo, che svela adesso i suoi attributi di misericordia (4,2). Un popolo che il profeta Nahum stimola all' odio verso i propri nemici, nel libro di Giona impara che anche il peggior nemico è capace di conversione ed è comunque oggetto dell'amore di Dio.

Luca Mazzenghi

(in Parole di Vita, maggio-giugno 2009)

La conversione della città malvagia (Giona 3) (Luca Mazzinghi)

La conversione di Dio! Il libro di Giona è certamente molto ardito; Dio ha bisogno di convertirsi? Di pentirsi, persino? In realtà, chi ha già ascoltato il racconto del diluvio non si sorprende più di tanto...

Dal ventre del pesce (Giona 2) (Luca Mazzinghi)

La preghiera che Giona rivolge a Dio dal ventre del pesce è particolarmente interessante e merita di essere analizzata con calma. Osserviamo prima di tutto come secondo molti commentatori tale preghiera è stata in realtà aggiunta al libro di Giona in un secondo tempo.

Il profeta in fuga. Giona 1 (Luca Mazzinghi)

Ogni racconto conduce il lettore all'interno di un mondo a lui di per sé estraneo e rende questo mondo attuale, familiare e vivente per lui, anche distanza di molti secoli.