Percorso per adulti sulla liturgia della Parola

EZIO GAZZOTTI

Dal 7 marzo 1965 le letture vengono proclamate in italiano.

È apparso più evidente, da allora, che la chiesa apprestava, nell'eucaristia, una duplice mensa (DV21, in EV I/904). Ma altra cosa è capire i testi che risuonano ora nella nostra lingua e altra è scoprire che questa fase della liturgia dà forma alla nostra esistenza.

Quale percorso si può avviare perché l'adulto viva anche la liturgia della Parola con una cosciente e attiva partecipazione? Ipotizziamo qui una serie di incontri per persone già credenti e praticanti. Specifichiamo, per gli animatori, le varie fasi.

1. Avere un'ipotesi di lavoro

Perché, nell'attuale fase culturale, la liturgia della Parola non è percepita e vissuta in tutta natura? Per noi le risposte sono:

a) È in crisi il 'parlarsi'. La comunicazione è spesso superficiale e frammentaria. Ne risente dunque la relazione interpersonale.

b) Anche nei credenti praticanti si nota la carenza del primo annuncio e in modo più specifico, il racconto esplicito delle meraviglie di Dio. In 'eclissi totale' stanno le tappe del primo e secondo Testamento in cui Dio, riunendo il suo popolo in assemblea, ne scandisce la storia.

2. Porre a confronto il 'parlarsi' e il 'non parlarsi'

L' animatore, in un primo incontro accoglie i partecipanti. Presenta poi un fatto vero, nei suoi due versanti: «Mi è capitato di trascorrere quindici giorni con alcuni amici, in un albergo in montagna. Ho osservato che, nei nostri tavoli, c'erano movimento, allegria, scambio di battute. In un angolo, su di un tavolo isolato, stava una coppia. Per quanto abbiamo potuto vedere noi, non si sono mai scambiati una parola».

Ci chiediamo: È la stessa cosa 'parlarsi' o 'non parlarsi'?

Emergono le varie risposte. Sono da collocare in due 'contenitori'.

. Parlarsi è sentire l'altro accanto a sé, ricevere e dare informazioni, scambiarsi pareri ed emozioni, comunicare.

. Non parlarsi è erigere un muro, ignorare che cosa l'altro pensi, trovarsi soli.

Qualcuno, molto saggiamente, anche in relazione al fatto presentato all'inizio, sottolinea la differenza tra 'parlare molto' e 'comunicare'.

Ci si aiuta a ritrovare le condizioni ottimali perché esista la relazione interpersonale. La parola ha bisogno di un ambiente e di un contesto (confidenza, riservatezza). Va ricevuta nel silenzio. In caso opposto, si confonde con un qualsiasi rumore. Ci si può anche aiutare a scoprire alcune situazioni in cui la parola è importante non solo per gli individui, ma anche per un soggetto sociale (coppia, famiglia, popolo...).

A conclusione dell'incontro, l'animatore, raccogliendo tutti gli elementi emersi, mostra che cosa accade quando gli uomini si parlano tra loro: ognuno esce da sé, rivela qualcosa del mistero della sua persona, interroga, .

3. Riscoprire il parlare di Dio

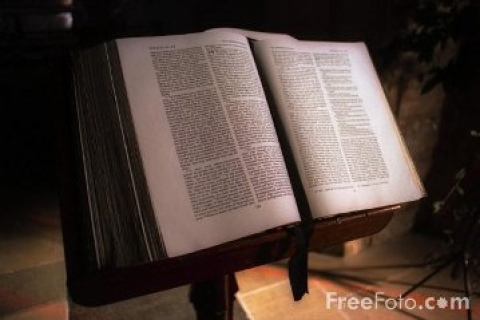

Nel secondo incontro al centro viene collocata la Bibbia, sopra un leggio. Accanto si accende un lume. L'animatore accoglie i partecipanti. Esplicita lo scopo dell'incontro: individuare che cosa accade quando è Dio a parlare. Si proclama una lettura biblica. Di volta in volta ci si aiuta a scoprire una lieta notizia. Quando Dio parla. . .

. Abramo e Sara partono verso una nuova terra, un nuovo popolo, un nuovo destino (Gen 12,1-9).

. Mosè, pur tra mille reticenze, accoglie la missione di liberare il popolo di Dio (Es 3).

. Si avvia il fenomeno del profetismo (1 Sam 3).

. Tante tribù diventano una confederazione, accogliendo la rivelazione di Dio al Sinai (Gs 24).

. Elia supera la sua crisi e la sua depressione. Accetta di affrontare di nuovo i potenti (1 Re 19,1-21).

. Maria genera Gesù (Lc 1,26-38).

Dopo la proclamazione, si fa un'ampia pausa. Si lascia spazio al silenzio più assoluto. Poi ognuno si alza, va a porre le sue mani sulla Bibbia. Nel suo cuore fa risuonare l'espressione che crede più adatta: «Grazie, Signore per- ché ci parli», «La tua Parola è spirito e vita», «Mi fido, Signore»...

Si conclude l'incontro. Ognuno si ripromette di leggere i brani, a casa sua.

4. Fare i conti con le precomprensioni

Ci si ritrova per un terzo incontro. L'animatore tenta poi di far emergere le precomprensioni dei partecipanti a proposito della liturgia della Parola. Lo può fare mediante questi interrogativi:

a) Quale funzione svolge la liturgia della Parola?

b) Come si collega con la seconda parte della messa?

È probabile che emergano queste idee:

. La liturgia della Parola è una 'preparazione'. L'importante è ciò che accade dopo.

. La liturgia della Parola è una catechesi, un'istruzione. Bisognerebbe approfittare del fatto che le persone sono presenti. Potrebbe essere l'occasione per chiarire, capitolo per capitolo, tutta la dottrina cristiana; così l'anno liturgico diventerebbe un corso (cfr. Appendice I sulle feste, del Catechismo della dottrina cristiana di Pio X).

. La liturgia della Parola è una parte della messa. Non si capisce però bene come si colleghi con la seconda.

L'animatore invita poi l'intero gruppo a partecipare a una messa domenicale. Questo perché gli adulti dedichino un'attenzione specifica alla prima parte dell'eucaristia. Fornisce a tutti gli interrogativi-guida a cui si risponderà nel prossimo incontro:

a) Quali sono i gesti che compiamo in questa fase?

b) Di quali atteggiamenti interiori sono espressione?

Si vive l'eucaristia come gruppo. Si raccolgono le varie risposte agli interrogativi sopra indicati. Si tenta anche, mediante un quadro, di ricostruire la sequenza dei gesti che si compiono. Si noteranno insistenze su alcuni punti e vistose assenze. Certi gesti (e i conseguenti atteggiamenti) non sono neanche percepiti. L'animatore si può avvalere, per operare una sintesi, di una sequenza fotografica.

5. Narrare la liturgia della Parola

Mentre scorrono le foto (o le diapositive), in un quarto incontro, l'animatore congiunge gesti,atteggiamenti e figure.

. È la Parola che ci fa uscire di casa in un dato giorno. Percepiamo l'invito: «Tutto è pronto; venite alle nozze» (Mt 22,4).

. Il saluto di colui che presiede (Il Signore sia con voi) ci dà proprio la sensazione che accada ciò che narra Giovanni: «Gesù venne, stette in mezzo a loro» (Gv 20,19).

. Dopo il rito penitenziale, il canto del Gloria e l'orazione colletta, ci sediamo. Assumiamo la posizione di colui che ascolta. Ci prendiamo tutto il tempo per udire Dio. Il nostro silenzio testimonia il fatto che attendiamo da lui tutto. Siamo come la vergine Maria che dice: «Eccomi, sono la tua serva; si faccia di me secondo la tua Parola» (Lc 1,38).

Non si tratta di una comunicazione rivolta ai singoli, o a una comunità. Qui c'è la convocazione di un popolo che Dio ha dichiarato suo.

. Il lettore sale all'ambone. Assume la posizione del messaggero che giunge in un posto, richiama l'attenzione e poi porge una notizia bella. Così ha fatto Gesù nella sinagoga di Nazaret (Lc 4,1-10). Così si è comportato Pietro, quando ha notificato l'evento supremo: Dio ha fatto risorgere Gesù dai morti (cfr. At2,14-31). È un momento solenne. Viene aperta la lettera che Dio ci ha inviato. Ancora il Vivente scende nel giardino e si intrattiene familiarmente con noi (Gen 3,8).

Anche il prete ascolta seduto. Siamo tutti chiesa discepola, che apprende. Come Maria, sorella di Marta, siamo ai piedi del Signore sua parola. Questo atteggiamento ha il primato su ogni altra azione. Noi accogliamo Cristo stesso, facciamo posto a lui. Ci indicherà lui le sue vie (Lc 10,38-42).

. Quella Parola, in quel contesto, assume un senso nuovo (OLM 3, in EV VII/1003). È realizzata oggi e per noi da Cristo in forza dello Spirito. Ci riconosciamo:

- in quelle situazioni paradigmatiche (nomadismo, attraversamento del deserto, esilio, ritorno dall'esilio.. .);

- in quei luoghi che fanno riferimento ad altrettanti misteri del Signore (Betlemme, Nazaret, Giordano, Cafarnao, Tabor, Giardino degli ulivi, Calvario, Cenacolo);

- in quelle figure (Adamo che tradisce Dio, Abramo che parte, Giacobbe che lotta contro Dio, Mosè che si fida del Dio vivente, Gesù chiamato dal Padre nel battesimo e confermato nella trasfigurazione.. .).

. Mediante il Salmo o, più in particolare, il versetto responsoriale, interiorizziamo il parlare di Dio. È il nostro normale modo di capire: una frase alla volta, poco a poco, ritornando ciclicamente e progressivamente sullo stesso testo. ..

. Poi ci alziamo. Arriva la Parola vivente che è il Cristo. Egli semplifica, unifica tutte le precedenti parole. Con il vangelo segniamo la fronte (i pensieri), la bocca (le parole), i sentimenti (il petto). Di domenica in domenica, rivisitiamo i suoi misteri. Li comprendiamo sempre più nella misura dell'effusione dello Spirito Santo e della dilatazione del nostro cuore.

. L'omelia ci aiuta a riconoscere il qui e ora di quella storia. ,

. Poi ci alziamo e rispondiamo a quella Parola. Siamo come il popolo al Sinai che proclama il suo 'sì' al documento dell'alleanza (cfr. Es 24,4.7). Ci fidiamo e ci affidiamo a quel Dio di cui raccontiamo la storia (mediante il Simbolo Apostolico o il Simbolo Niceno Costantinopolitano).

. Siamo fedeli: siamo divenuti persona unica in Cristo, svolgiamo con la preghiera universale il ruolo di intercessori. Siamo come Mosè sul monte, come Cristo appeso alla croce che si fa mediatore di perdono per l'umanità.

. La Parola non si arresta lì: attraversa anche la seconda parte del rito e crea unità tra le due fasi:

- ciò che è promesso viene donato

- noi, convoca ti e convertiti dalla Parola, ci offriamo in dono;

- Cristo che ci ha spiegato le Scritture e scaldato i cuori, spezza il pane, fa passare il calice

Si può a questo scopo, mostrare il ruolo che svolge l'Antifona di comunione. Essa afferma che, nel pane e nel vino viene donato ciò che la liturgia della Parola annuncia: Gesù, il crocefisso, è risorto come aveva detto (Veglia pasquale). Tutti furono pieni di Spirito Santo (Pentecoste). Il Verbo si è fatto carne e noi vediamo la sua gloria (Natale).

Ci si impegna poi a valorizzare il messalino, leggendo le letture di un dato giorno. Per entrare più profondamente nel senso, ciascuno può adottare la posizione (seduti, in piedi) che la liturgia prevede. Si può tentare di comprendere quali dimensioni la parola di Dio assicura alla fede:

- la narrazione delle opere di Dio svela ciò che sta al centro del 'celebrare';

- la rivelazione ha carattere interpellante. Ecco la giusta sequenza dei verbi della fede: sentirsi convocati, udire, interiorizzare, alzarsi, offrirsi in dono, approfondire.

Questo contro ogni automatismo e magia.

6. Operare una nuova sintesi

Ognuno degli adulti riprende in mano le risposte che aveva date all'inizio. Da solo e in silenzio tenta di operare una nuova sintesi. Lo può fare nella forma «Credevo che»; «Ho compreso che».

La liturgia della Parola:

. Non è una pura istruzione. È azione. In essa qualcosa di grande accade. Dio ci riceve in udienza come popolo e ci parla.

. Non è una preparazione alla messa. È già una prima fase. C'è già il pane della Parola (DV 21, in EV I/904).. Essa è già presenza viva del Risorto (SC 7, in EV I/9-12).

. Già si opera l'incontro della fede. C'è l'udire, il fare spazio a Dio. Le due parti sono unico atto. Cristo ci parla e si dona. L'alleanza è suggellata nel sangue (Lc 22,20).