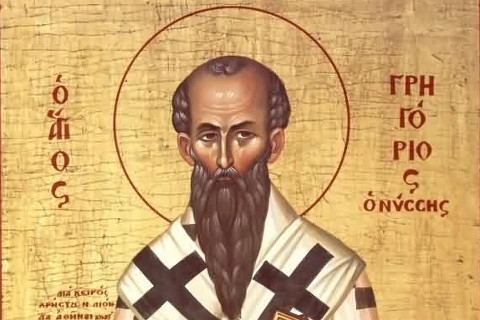

I cristiani dell’Asia Romana non ci appaiono, dopo la libertà concessa alla Chiesa da Costantino (313), molto degni di lode. Ce ne fanno fede varie omelie dei vescovi del IV secolo. Tra questi si distingue particolarmente Basilio, mentre il di lui fratello Gregorio nisseno è comunemente ritenuto un mistico e un contemplativo. Per la sua semplicità e mancanza di senso pratico è oggetto di rimprovero (cfr. Epp., 58 e 100). Ma, a partire dal 378, certamente non merita più di essere bacchettato come “completamente inesperto delle cose di Chiesa e … della dimensione pratica” (cfr. Ep., 215). Leggendo le sue omelie vediamo che il Nisseno ha preso perfettamente coscienza della situazione e non risparmia, in tre infuocate omelie, i suoi strali contro tre colpe di cui non erano immuni parecchi uomini della sua diocesi. L’usura, la fornicazione e l’insopportazione ribelle ad ogni correzione e ad ogni richiamo sono le piaghe che Gregorio cerca di guarire in tre distinte omelie. Il vescovo non si limita a denunciare quei comportamenti immorali, quelle gravi carenze della vita cristiana, ma, in altre due splendide omelie, egli richiama i cristiani alla necessità di soccorrere i poveri e chiunque si trovi nel bisogno di soccorso.

Ascoltiamo la voce di questo “pastore del gregge”.

Contro gli usurai (1)

Nell’introdursi a questo argomento Gregorio ci dà anzitutto la definizione dell’uomo virtuoso, quale appare nell’intenzione d’ogni legislatore. L’autore delle leggi si propone sempre due fini, quello di indurre a evitare il male e quello di persuadere ad operare rettamente. Su queste due basi si regge la società: “È impossibile – dice l’oratore – vivere da uomo saggio e da cittadino ben regolato, se alcuno non evita con tutte le sue forze la disonestà e non segue la virtù, come un figlio obbedisce alla madre” (PG 46, 433 A). Da questa premessa il Nisseno prende motivo per richiamare il precetto divino che vieta l’usura come una colpa grave. Egli dichiara che lo spunto gli viene suggerito dalla lettura biblica del giorno: in essa il profeta Ezechiele condannava apertamente quell’abuso (2).

Gregorio si sente immedesimato nel pensiero del profeta e insiste con forza nel richiamo dei suoi ammonimenti per non incorrere il pericolo che le sue parole si perdano nel vento (PG 46, 433 B). Ma c’è di più. Per non essere tacciato di audacia e di imprudenza egli ricorda che sullo stesso argomento aveva parlato anche il fratello Basilio, da tutti ritenuto superiore ad ogni elogio (3). E così, liberato il terreno da ogni possibile prevenzione, Gregorio annuncia il soggetto del suo discorso: “Tu dunque, a cui io rivolgo la mia parola, chiunque tu sia, abbi in odio il mestiere degli astuti commercianti, poiché anche tu sei uomo. Ama perciò gli uomini, e non il denaro. Evita quella colpa. Su quelle che furono un tempo a te stesso gratissime usure, fa risonare la voce di Giovanni Battista: Razza di vipere (Mt 5, 42), allontanatevi da me. Voi siete la rovina di coloro che vi possiedono e vi abbracciano” (PG 46, 436 AB).

Quindi il vescovo descrive con parole commosse l’aspetto reale di chi chiede il prestito e di chi lo concede con usura: il primo supplica per essere sollevato dalla stretta del bisogno; l’altro, sotto il pretesto di accondiscendere alla richiesta, ne raddoppia la gravità: “Così, colui che concede il danaro a usura non solleva la necessità del bisognoso, ma ne accresce la disgrazia” (PG 46, 437 A). E’ impressionante la figura che ci offre dell’usuraio, al quale rivolge questo severo ammonimento: “Non vivere, nascosto sotto la maschera della benevolenza umana, una vita priva di ogni umanità!” (Ibid.). Al contrario, egli dovrebbe donare quanto gli è chiesto, senza speranza di restituzione, e allora vedrebbe che Dio lo ricompenserà al di sopra delle sue elargizioni (PG 46, 440 B). Il Nisseno rivela una singolare penetrazione psicologica, quando richiama con insistenza: “Non ti rendi conto – egli dichiara all’usuraio – di quanta pietosa comprensione sia degna l’urgente necessità di colui che ti chiede il prestito?” (PG 46, 441 C).

È difficile trovare nella letteratura patristica una pagina in cui si condanni con tanta energia un vizio, come Gregorio condanna l’usura in questa omelia, specie quando prende di mira il responsabile di quella colpa: “Tu dunque non sai – egli gli rinfaccia – che le tue preghiere altro non esprimono se non la tua avversione per gli uomini? … Perfino nel caso che tu dia qualche elemosina, essa è sempre il frutto di riscossioni odiose che, a loro volta, sono ripiene delle sventure altrui, delle loro lagrime e delle loro angosce! … Anche colui che è divenuto oggetto delle tue elemosine potrebbe dirti: Caro signore, non cercare di offrirmi il pane confezionato con le lagrime dei poveri simili a me!” (PG 46, 445 A).

All’usuraio altro non resta che temere il giudizio di Dio, quando, alla sua morte, dovrà essere giudicato (PG 46, 449 A). Parrebbe, questa, la logica conclusione di tutto il discorso. Vediamo invece che il vescovo è costretto a rilevare non solo il dissenso alla sua esposizione, ma l’aperta reazione provocata dalla sua sincera e fortissima condanna dell’usura. C’erano dunque, tra i presenti, non pochi usurai, pronti a respingere i suggerimenti del loro vescovo? Se, contro quello stesso vizio, s’erano espressi già Basilio e Gregorio di Nazianzo, vuol dire che a Cesarea, e forse per tutta la Cappadocia, era necessario curare quella piaga così odiosa. Questi vescovi sentivano il dovere di richiamare i loro fedeli ad una responsabilità sociale, responsabilità che ha valenze strettamente religiose di stampo biblico.

Contro i fornicatori (4)

L’argomento trattato nella presente omelia s’adatta assai bene al periodo quaresimale. Il tema s’aggira pressoché interamente intorno al versetto di S. Paolo: “Fuggite la fornicazione. Qualsiasi peccato commetta l’uomo, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impudicizia, pecca contro il proprio corpo” (1 Cor 6,18).

Due pertanto risultano, secondo Gregorio, gli aspetti della sentenza paolina: il primo richiama una strategia militare; il secondo la natura propria della fornicazione. L’omelia si svolge così, passando ripetutamente dall’uno all’altro e alternando l’uno all’altro, con evidente e voluta insistenza. Ogni buon generale, afferma il vescovo, riesce a vincere i suoi nemici con due criteri strategici: può vincere gli avversari con un attacco frontale, oppure, almeno in alcuni casi, può superarli, evitando in tempo lo scontro diretto e ricorrendo a una ben meditata ritirata. È questa la prima lezione suggerita dall’apostolo: nessuno potrà superare le insidie allettatrici della lascivia, se non con la fuga. Tale è il precetto preciso dell’apostolo: “Fuggite l’impudicizia”. Il Nisseno è talmente compreso e persuaso di questo suggerimento che, al termine dell’omelia, richiamerà con parole assai convincenti l’esempio del giovane Giuseppe, il quale riuscì vittorioso, di fronte alle insinuazioni disoneste della sua padrona, solo sottraendosi con la fuga (Gn 39, 11 ss; PG 46, 493 C – 496 C).

Il secondo rilievo della sua argomentazione insiste sulla natura particolare della fornicazione, in quanto questo vizio non raggiunge soltanto una persona diversa, come avviene per gli altri vizi, ma contamina e avvilisce profondamente il corpo stesso di chi lo commette, al punto da diventare l’oggetto diretto di ogni peccato carnale. In questo tema il Nisseno trova la possibilità di estendere largamente le sue esemplificazioni, passando in rassegna gli altri peccati, per i quali il corpo del peccatore, almeno fisicamente, ne riesce immune. Tali si possono considerare gli autori degli omicidi, dei latrocini, ecc. Con la fornicazione, come dichiara S. Paolo, non è così. Chi commette quella colpa imprime sul proprio corpo il marchio della vergogna e della profanazione (PG 46, 492 B – 493 B).

Un’ultima e calda esortazione induce gli uditori a ricercare nella preghiera e nell’aiuto divino il modo di essere preservati da questo vizio (PG 46, 496 D). A differenza di quanto si può dedurre dall’omelia precedente contro gli usurai, è molto difficile poter rilevare da questa se l’immoralità qui combattuta fosse molto diffusa nella città di Nissa. La materia trattata, ovviamente, era troppo delicata per essere affrontata direttamente in un discorso rivolto a tutto un pubblico (5).

Contro coloro che respingono le correzioni del vescovo (6)

L’introduzione è congegnata per preparare l’uditorio al solenne richiamo, a cui il Nisseno intende giungere: “La parola di Dio è un dono estremamente prezioso – egli afferma – destinato dal Creatore unicamente all’uomo” (PG 46, 308 A). Gli animali, privi di ragione, ne sono pertanto esclusi. Non sembri inopportuna e arbitraria questa premessa: il giorno precedente i fedeli avevano disertato la chiesa, quando si predicava la parola di Dio, e avevano preferito, come i pagani, banchettare e divertirsi. “Con quali occhi – egli dice a ciascuno di quegli assenti – osservi il giorno del Signore, tu che disonori il sabato?” (PG 46, 309 B). Quel sabato coincideva infatti con la celebrazione dell’inizio dell’anno.

Quali fossero esattamente le distrazioni di quei cristiani, disertori della chiesa in certi giorni pur solenni, non è detto esplicitamente. Tuttavia il Nisseno non lascia di esprimersi con una serie di indicazioni di una certa gravità, pur nella loro laconicità. “Tu disprezzi il dono di Dio, tuo benefattore, per i piaceri del ventre, della libidine, dell’ozio e del sonno!” (PG 46, 309 C). Preparato così il terreno, entra in argomento. Sarebbe minor male, egli insiste a dire, se noi, comprendendone la gravità, ci rendessimo condiscendenti davanti a coloro che, per dovere, ci richiamano al bene, sia pur con le sanzioni che, in casi simili, sono imposte dalla legge. Avviene invece tutto l’opposto: l’aperta ribellione, la reazione vendicativa, perfino la bestemmia (PG 46, 309 CD). Ecco le sue parole: “ Infatti, se qualcuno, alcune volte, vede il sacerdote che alquanto severamente intende correggere col suo atteggiamento e con le sue parole un’azione peccaminosa, colui reagisce apertamente, mormora tra i denti, ne sparla, aggirandosi tra le piazze. Se poi quello stesso viene escluso dalla chiesa, egli disprezza la preghiera, si separa dal resto del popolo e si allontana dai misteri di Dio. Può accadere perfino che egli, non sottomettendosi a quel richiamo e a quel castigo, si abbandoni all’ira nei confronti del vescovo e si ribelli a Dio, che pure è il suo Signore” (PG 46, 312 B).

È naturale che a questo punto il vescovo si appelli al potere concesso da Cristo a Pietro per escludere gli immeritevoli dalla Chiesa, una punizione che avrà la sua conferma davanti al giudizio di Dio. Segue perciò un’esortazione ad accogliere con umiltà l’intervento del vescovo: “Non ritenere – egli dice al colpevole – che l’esclusione dalla chiesa, a te imposta, provenga dal dispotismo del vescovo; si tratta di una disposizione paterna, un’antica regola della Chiesa che trae la sua origine da una legge precisa ed è stata confermata nel periodo della Grazia. Noi, vescovi, non castighiamo come si castiga lo schiavo, ma come si punisce l’uomo libero!” (PG 46, 313 A).

Fin qui Gregorio ha parlato, attenendosi entro una cornice piuttosto generica, e trattando la cosa in forma alquanto impersonale. Avviandosi alla conclusione egli riduce l’argomento ancora di più alla propria persona: tra questi indocili, di cui forse egli ha inteso fare cenni individuali, c’è chi prende di mira direttamente il proprio vescovo, lui personalmente, solo perché egli compie il suo dovere di richiamare i colpevoli alla ragione. “Non continuare a sparlare di me – dichiara a chi ne è interessato – definendo aspro il mio insegnamento, e non stare a giudicare il vescovo, associandoti a certe compagnie vanesie e accompagnandoti con i complici delle tue stesse scelleratezze per le critiche sul mio conto” (PG 46, 313 D).

Gregorio insiste nell’affermare che tale è la sorte di chi è chiamato a correggere i colpevoli. Anche Mosè, pur nella sua rettitudine e nella sua grandezza, conobbe le ribellioni. E questo avvenne pure ai profeti e agli apostoli. Ai discepoli rimproverati sempre appaiono odiosi gli amatori e i maestri della verità. Ma, dopo tutto, anche Gregorio non nutre astio contro i suoi detrattori. “Come un padre e una madre egli ascolterà i loro insolenti sarcasmi” (PG 46, 316 D).

Gli anni 378-380 furono per Gregorio di Nissa particolarmente attivi in quanto egli, deposto dalla sede di Nissa nel 376 da un sinodo che rispecchiava la politica arianeggiante dell’imperatore Valente, dopo la morte di questi nella disfatta di Adrianopoli (378), poté tornare a Nissa e nel 379, da un sinodo tenuto ad Antiochia, gli fu affidato il compito di visitare i centri del Ponto. Il Nisseno così percorse quei territori, toccò con mano gli strascichi spesso disastrosi di un quindicennio di guerre e di calamità e si adoperò per mettere in moto il meccanismo della solidarietà cristiana. I due discorsi sull’amore ai poveri descrivono situazioni di vita e, nel contempo, elaborano l’atteggiamento positivo della solidarietà cristiana.

L’amore per i poveri (I Omelia) (7)

L’orazione venne pronunciata nel marzo del 382, forse nella prima domenica di quaresima. Gregorio dichiara d’aver già trattato in due discorsi precedenti dell’opportunità di frenare la lingua e il vizio della gola, due eccessi, in cui è facile cadere nella vita quotidiana. Ma ora egli si propone di parlare di un altro argomento: vuole condurre l’uditorio a riflettere sulla carità generosa verso i poveri. Tale scopo potrà essere raggiunto se sarà preceduto dalla repressione dello smodato desiderio del denaro e delle ricchezze. Questa è la prima vera penitenza, a cui sono chiamati i cristiani, pur essendo vero che non solo da quella passione, ma da tutti i vizi deve anzitutto guardarsi l’autentico cristiano: questa è la condizione richiesta da Dio (PG 46, 456 AD).

Il solo digiuno non basta. Occorrono le opere di carità. Ed è qui che prende inizio la parte più interessante dell’omelia. I poveri da soccorrere, in quelle particolari circostanze storiche, erano innumerevoli: “Il tempo presente – sottolinea con forza l’oratore – ci presenta una moltitudine di gente senza vestiti e senza casa. Una gran folla di deportati batte ogni giorno alle porte di ciascuno di noi. Stranieri e persone emigrate dai loro paesi non mancano. In ogni parte è possibile vedere mani protese a chiedere soccorso” (PG 46, 457 AB). La folla di questi poveri sventurati offre una visione desolata. E se ben si guarda, la voce del soccorso implorata dal vescovo non è dettata da espressioni astratte e retoriche, ma dalla realtà riscontrata nel quadro di una povera umanità ridotta al livello della disperazione. “Per abitazione – egli dichiara – essi hanno l’aria aperta; per dimora hanno i portici, le strade e gli angoli più deserti della piazza. Alla maniera dei gufi e delle civette si annidano nelle aperture delle caverne. Riescono a coprirsi solo con degli stracci. I frutti delle campagne provengono ad essi unicamente dalla comprensione di quanti sentono pietà per loro. Trovano il cibo se viene loro donato da chi essi per avventura incontrano. Trovano da bere dove lo trovano gli stessi animali, vale a dire, nelle fonti dell’acqua; adoperano per coppa il palmo della mano. Per dispensa hanno il loro intestino, a meno che questo non penda tutto libero e vuoto, e possa così contenere quanto viene ad esso elargito; la loro tavola è formata dalle ginocchia piegate e accostate; il loro giaciglio è la terra; il loro bagno per lavarsi è quello che Dio ha creato per tutti, senza artifici, vale a dire, l’acqua dei fiumi e della palude. Conducono una vita randagia e quasi selvaggia, e non certo quale ebbero dal principio, ma quale fu obbligata dalle sventure e dalle necessità” (PG 46, 457 B).

Le ragioni storiche, prossime o remote, che stavano all’origine delle tristissime condizioni di quella povera gente si possono indovinare, ma non chiarire. L’oratore ha accennato in precedenza a gente deportata a causa della guerra. Si sa che in quegli anni torme di Goti si erano spinte fin nel cuore dell’Asia Minore, dove infine erano stati sterminati dall’intervento delle armi. Vi erano un po’ dovunque dei sopravissuti, i resti di quelle bande ridotti ormai a larve umane. Può darsi anche che la stessa invasione dei barbari, predatori e distruttori, avesse ridotto molti degli stessi abitanti nella più squallida miseria. La realtà, purtroppo, qualunque ne fosse la causa, era quella descritta dalle commosse parole del vescovo che implorava pietà e soccorso per quella folla di miserabili esseri umani, affamati e randagi (PG 46, 457 CD).

I motivi addotti per convincere i suoi uditori si vanno moltiplicando:

a) quello che viene dato al povero, Iddio lo moltiplica in tuo favore;

b) tra i poveri, devi preferire e soccorrere prima di tutto i malati, perché essi non sono in grado di muoversi per cercare l’elemosina;

c) tutti dovrebbero concorrere, almeno secondo le proprie possibilità: se uno dà il pane, un altro dia un po’ di vino, un terzo il vestito, così il povero finirà per avere quanto gli è strettamente necessario (PG 46, 457 D – 460 B). A dare valore alle due esortazioni Gregorio richiama il giudizio finale, in cui saranno premiati gli autori della beneficenza, e condannati quanti la negarono (PG 46, 460 C – 461 D).

Ma non basta. Il vescovo enumera i benefici che provengono all’uomo dalla natura creata da Dio a questo fine preciso. Le messi dei campi, i frutti degli alberi, gli animali per nutrirci e per vestirci: tutto proviene dalla generosità divina. “Eppure, tutto noi arraffiamo per i nostri soli vantaggi, tutto misuriamo per i nostri piaceri, in parte dedicando, quanto accumuliamo, per i nostri comodi, in parte destiniamolo ai nostri eredi. E così non si ha nessun riguardo per i bisognosi, nessuna premura adattata ai poveri, e nessuna sollecitudine. Ma questa è pura crudeltà dell’animo ed espressione di una mente aliena da ogni senso di misericordia” (PG 46, 464 C).

Verso la conclusione, le immagini si moltiplicano nella descrizione che si prolunga senza fine nel rilevare il contrasto fra l’egoista, che tutto attrae, tutto abbraccia, tutto divora, e l’indigente, che di tutto è rimasto privo (PG 46, 468 A). Ma la descrizione si estende anche alle dimore dei nuovi ricchi epuloni, le cui abitazioni sono le sedi del lusso, dei conviti e dei piaceri. E mentre i godimenti più sfrenati si alternano dentro quelle case di delizie, alle loro porte rimangono esclusi innumerevoli Lazzari, coperti di piaghe e sfiniti dalla fame (PG 46, 468 AD). Per i ricchi, che si rifiutano di aiutare i poveri, il vescovo richiama la sorte riservata al ricco epulone (Lc 16, 19 ss) e la sorpresa toccata all’altro uomo ricco che nel pieno della notte dovette presentarsi al tribunale di Dio (Lc 12, 20-21). Il pensiero della morte, in cui tutti saremo chiamati a rendere conto del bene e del male, dovrebbe essere il filo conduttore atto a portarci felicemente davanti al giudice supremo (PG 46, 468 D – 469 C).

L’amore per i poveri (II Omelia) (8)

Questa omelia si può considerare un prolungamento e un complemento della precedente. Nella prima, in difesa dei poveri, Gregorio s’era premurato di distinguere due categorie di infelici: una dei poveri, costretti dalla miseria alla mendicità per raccogliere di che vivere, e una di malati, costretti dal male e dalla povertà a languire un uno stato di immobilità. A queste due categorie viene ora ad aggiungersene una terza, quella dei lebbrosi, i quali possono muoversi, ma dalla natura stessa del male, dall’apparenza ripugnante, vengono segregati da ogni consorzio umano.

Il vescovo, rifacendosi alla scena del giudizio finale, la cui ultima sentenza sarà pronunciata in base all’azione caritativa operata o meno, propone il soccorso prestato tra i bisognosi a chi ha più bisogno dell’aiuto altrui come il più degno del premio eterno promesso da Cristo. Nulla pertanto meriterà maggiore ricompensa di quella assegnata a colui che, tra gli infelici, si sarà presa cura dei più infelici, quali devono essere considerati i lebbrosi (PG 46, 472 A – 473 D). Indotto dalla gravità dell’argomento, Gregorio dedica almeno metà della sua omelia alla descrizione dello stato miserando di quei poveri relitti umani. Quella descrizione, pietosa e umana insieme, scende a particolari così minuti e precisi da offrire l’impressione che il vescovo parli di scene personalmente vedute e sofferte. Noi le potremo riassumere con una sola delle due più toccanti espressioni: “Tu potresti così considerare la persona dell’uomo ridotta alla figura di un povero animale!” (PG 46, 476 A). Gregorio sa chiedere alla sua mirabile eloquenza le immagini più vive per rappresentare quelle scene nella loro più profonda realtà in modo da assicurarsi una partecipazione incondizionata ai suoi sentimenti di pietà e di commiserazione di fronte a tante sofferenze e a tanti dolori.

Dalla considerazione dei singoli individui il vescovo passa alla descrizione dei colpiti dal male, quando, da tutti evitati, finiscono per raccogliersi in gruppi e così offrire uno spettacolo ancora più desolante. “Rigettati da tutti, essi finiscono per raccogliersi insieme in un solo luogo, e così viene a formarsi un gruppo tutto singolare. Allora tu potresti scorgere dei volti senza gioia, un coro tutto pianto e sgomento” (PG 46, 477 B). La pietà del vescovo diventa ancora più intensa allorché egli riflette che quegli infelici sono stati messi al bando dagli stessi loro familiari (PG 46, 477 C)! E così quei poveretti vengono a trovarsi in condizioni peggiori degli assassini, ai quali, nella condanna delle prigioni, è pur concesso di vivere vicino ad altri e assieme ad altri; ai lebbrosi, no!

A questo punto l’omelia diventa ancora più convincente, poiché il vescovo conferma le sue parole con il richiamo a esperienze personali: “Spesso – egli afferma – io ho pianto di fronte a tali tristi spettacoli; spesso fui preso da sgomento di fronte a questi effetti della natura, e ancora mi commuovo anche al solo ricordo. Io ho contemplato quei patimenti così compassionevoli, e a quella vista ho sparso molte lagrime” (PG 46, 477 D – 480 A).

E veramente, anche alla sola visione del quadro che egli descrive, non si può non essere partecipi della pietà, da cui Gregorio si sente tutto compreso di fronte a poveri esseri umani che della figura umana avevano perduto perfino l’apparenza. È ben giusto – conchiude – che il cristiano non si contenti di buone parole e di commossi sentimenti, ma scenda a effettive azioni di soccorso e di sollievo (PG 46, 480 D – 485 C). E Gregorio, nel raccomandare il soccorso per quegli infelici, dichiara apertamente il dovere dell’accoglimento e dell’assistenza personale e diretta. Anzitutto egli previene la facile obiezione che molti ritenevano opporre, del pericolo del contagio. Non solo egli lo esclude, ma richiama l’esempio di non pochi coraggiosi che, fin dalla loro giovinezza, si erano dedicati all’assistenza dei lebbrosi. “Quanti uomini – egli afferma – è possibile vedere dedicarsi, dalla giovinezza fino alla loro vecchiaia, alle cure per quei poveri malati, e intanto nulla perdere, grazie a quei loro uffici, della salute del loro corpo” (PC 46, 485 C). E ne dà la ragione: mentre la peste e altre malattie similari provengono da cause esterne, la lebbra invece è provocata unicamente da cause e alterazioni interne al corpo di chi ne è colpito. Di qui, dunque, l’immunità per chi intende dedicarsi alla loro assistenza (PG 46, 485 C – 488 A). A parte l’ingenuità di tali dichiarazioni dovute all’incertezza delle conoscenze mediche del tempo (9), sorprende non poco la notizia intorno ai molti che si dedicavano all’assistenza e alle cure dei lebbrosi. Forse si tratta di monaci che destinavano la loro vita alle opere della più eroica carità (19).

Ma il vescovo non si accontenta di appellarsi ai buoni esempi, solo per ammirali. Egli non esita a invitare i presenti all’imitazione, incoraggia a darsi prontamente a quella carità operativa e non dubita di ricordare a tutti l’eventualità che la sorte della lebbra è una realtà che potrebbe sorprendere ognuno. Non resta altro allora, se non seguire il grande precetto: fare agli altri quello che vorresti fosse poi fatto a te! In altre parole, chi ha avuto pietà per gli altri, Iddio non mancherà, nel bisogno, di destinarla anche a te (PG 46, 488 B – 489 B)!

Conclusione

Queste cinque omelie, situabili cronologicamente nei primi anni dell’impero di Teodosio I, ci testimoniano la presenza in Cappadocia di una crisi economica, sociale e politica (11). Nel tempo stesso ci permettono di riscontrare il forte impegno ecclesiale e sociale di un vescovo il quale predica che il povero deve essere amato non tanto perché suscita compassione, ma perché è uomo e come tale è degno di amore. Scorgiamo, specialmente delle due omelie De pauperibus amandis, la fondazione ontologica dell’antropologia del Nisseno secondo il quale la persona umana si definisce sinteticamente come natura-libertà. La riflessione del Nisseno si basa su tre convincimenti.

Primo: non occorre essere ricchi per dare. La solidarietà cristiana richiede la partecipazione di tutti, specialmente in circostanze di precarietà generale: “Tu dici: sono povero anch’io. E sia; ma tu dà! Dà ciò che hai. Dio non chiede al di là delle proprie forze. Tu dai un po’ di pane, un altro un bicchiere di vino, un altro un vestito, e così con un po’ di solidarietà è sollevata la miseria di uno. Neppure Mosè ricevette da uno solo il necessario per il tabernacolo, ma da tutto il popolo (Es. 36,5-7). (…) Vedi come il quadrante della vedova superò le offerte dei ricchi? Quella esaurì tutto ciò che aveva; mentre questi ben poco hanno perso dei loro beni (cf. Mc 12,42-44)” (12).

Secondo: la solidarietà e la fraternità si basano sull’origine comune e sulla comune fine degli uomini: “Giova ricordare chi siamo e intorno a che cosa riflettiamo: quando parliamo di uomini bisogna ricordare che siamo uomini e che rispetto a loro niente abbiamo di diverso a causa della comune natura. Unica è l’entrata alla vita (cf. Sap. 7,6); unico il mezzo di vita per tutti: il vitto e la bevanda; la forza di vita è la stessa; la conformazione dei corpi è unica e unica è la fine della vita (cf. Sap. 7,6)” (13). In questi testi l’elemento di origine stoica della comune natura degli uomini (14), si intreccia con l’elemento cristiano di Dio creatore e padre di tutti.

Terzo: le ricchezze a nulla valgono. E qui il pensiero del Nisseno collima con quello del fratello Basilio sviluppato sul filo evangelico dell’immagine di Cristo nella persona dell’indigente e del sofferente: “Non dimenticarti di questi poveri che giacciono come se non valessero nulla. Pensa chi sono e troverai la loro definizione: rappresentano la persona del nostro Salvatore” (15).

E, più avanti, nella stessa omelia: “Il Signore prestò loro la sua fisionomia affinché con quell’immagine commuovano i duri di cuore e coloro che disprezzano i poveri, allo stesso modo in cui coloro che sono vittime di una violenza mostrano ai loro assalitori l’effige dell’imperatore affinché la vista di colui che comanda freni quegli insolenti.

I poveri sono i dispensatori dei beni che aspettiamo, i portieri del regno dei cieli, che aprono la porta ai buoni e la chiudono ai cattivi e agli inumani. Essi sono duri accusatori o eccellenti difensori. Difendono e accusano, e non mediante parole, ma basta che il giudice li guardi. Ogni loro opera grida più forte di un araldo davanti a colui che conosce i cuori. Per loro i messaggeri di Dio ci hanno descritto quello spaventoso tribunale di cui molte volte avete udito parlare.

Io vedo il Figlio dell’uomo venire dai cieli, camminare nell’aria come se fosse terra, scortato da miriadi di angeli. Vedo poi, in alto, il trono della gloria e tutta la stirpe umana, quanti vennero alla vita e videro la luce del sole e respirarono l’aria che noi respiriamo, divisi in due gruppi davanti al tribunale: gli uni sono chiamati agnelli, quelli alla destra; gli altri capri. Ogni gruppo porta il nome che corrisponde alla somiglianza del loro modo di essere. E ascolto anche le domande del giudice e ciò che rispondono. E vedo come a ciascuno si dà ciò che ha meritato. (…) La parola di Dio ci descrive con tanta cura il giudizio con l’unico fine che impariamo ciò che è la bontà e la beneficenza. Essa sostiene la vita; è la madre dei poveri, la maestra dei ricchi, la nutrice dei ricchi, quella che si prende cura degli anziani, la dispensa dei bisognosi, il punto di riferimento degli infortunati e la provvidenza di tutte le età e di ogni calamità” (16).

Il Nisseno è uno di quei giganti sulle cui spalle noi, nani, possiamo salire per avere un orizzonte più vasto secondo le indicazioni della Esortazione Apostolica post-sinodale Pastores gregis (n. 67) del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II sul vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo. Il papa, come si vede, non cita il Nisseno ma, come una sorta di fenomeno carsico, il messaggio del cappadoce pare risuoni nel documento Pastores Gregis: … “il vescovo è il difensore dei diritti dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio (…). Il vescovo è difensore e padre dei poveri, è sollecito della giustizia e dei diritti umani, è portatore di speranza (…). Come tacere di fronte al dramma persistente della fame e della povertà estrema, in un’epoca in cui l’umanità ha a disposizione come non mai gli strumenti per un’equa distribuzione?” I vescovi sinodali, sulla scorta dei padri-pastori delle prime generazioni cristiane, non sono rimasti vittime di un progetto di vita miope, che pretendesse di trarre ogni verità sull’uomo e sulla storia direttamente dal Vangelo escludendo una mediazione culturale e la presenza di elementi di verità fuori del Vangelo. Altrettanto superata risulta una certa forma di relativismo secondo la quale il Vangelo non possiederebbe nessuna verità propria. Il Sinodo ha cercato di presentare ai cristiani di oggi un progetto di salvezza, di liberazione, di pace con la collaborazione e l’apporto di tutte le componenti la società del tempo: ha coniugato, con i valori della fede attinti dal Vangelo, i valori della ragione acquisiti dalla genialità degli uomini. I vescovi ridicono il messaggio della Lettera a Diogneto (VI, 1) che insegna a vivere la fede nel mondo dinamicamente, tra partecipazione e distacco, tra incarnazione e trascendenza, a essere nel mondo “ciò che l’anima è nel corpo”.

Lorenzo Dattrino

Note

1) Contra usurarios (PG 46, 433-452; GNO, E. Gebhart, IX, 195-207). Omelia pronunciata all’inizio della quaresima: marzo 379 (cfr. J. DANIÉLOU, La chronologie des sermons de Grégoire de Nysse, in RSR 29 [1955] 346-347). La traduzione in lingua italiana è nostra.

2) Ez 22,12 (oppure Ez 18,8. 13. 17). Nell’Antico Testamento non sono pochi i passi in cui l’usura viene manifestamente proibita: cfr. Es 22, 25; Lv 25, 36-37; Dt 29, 19-20; Sal 14,5; 54, 12; 71, 14; Pro 28, 8.

3) E’ noto che già Basilio aveva pronunciato un discorso contro l’usura (PG 29, 264-280). Sulla condanna dell’usura, si veda A. MARCONCINI, L’illegalità del prestito di moneta a interesse in due omelie del sec. IV, in Raccolta di scritti in memoria di G. Toniolo, Milano 1929

4) In illud: “Qui fornicatur…” (PG 46, 489-496; GNO, E. Gebhart, IX, 211-217). Omelia pronunciata nella quaresima (marzo) del 381 (cfr. J. DANIÉLOU, La chronologie…, pp. 356-357).

5) Cfr. J. BERNARDI, La prédication des Pères Cappadociens, Paris 1968, p. 270.

6) Adversus eos qui castigationes aegre ferunt (PG 46, 308-316). Omelia pronunciata non durante la quaresima, ma il sabato 1° gennaio 382 (cfr. J. DANIÉLOU, La chronologie …, pp. 359-360).

7) De beneficentia (vulgo: De pauperibus amandis, oratio I) (PG 46, 453-469; GNO, A. Van Heck, IX, 93-108). Omelia pronunciata nella quaresima del 382 secondo il Daniélou (La chronologie…, p. 360), nella quaresima del 379 secondo E. CAVALCANTI, I due discorsi “De pauperibus amandis” di Gregorio di Nissa, in OCP 44 (1978) 175. Vedi anche B. SALMONA, Le due orazioni “De pauperibus amandis” nell’opera di Gregorio Nisseno, in Augustinianum 17 (1977) 201-207.

8) In illud: “Quatenus uni ex his fecistis, mihi fecistis” (vulgo: De pauperibus amandis, oratio II) (PG 46, 472-489; GNO, A. Van Heck, IX, 111-127). Omelia pronunciata nella quaresima del 384 secondo il Daniélou (La chronologie…, p. 364), nell’estate del 379 secondo E. Cavalcanti (I due discorsi…, p. 175).

9) Gregorio si riferisce alla teoria medica di Ippocrate (la patologia umorale).

10) Cfr. J. BERNARDI, La prédication…, pp. 282-283

11) Cfr. S. MAZZARINO, Trattato di storia romana, Roma 1962, pp. 476-477. ID., Aspetti sociali del IV secolo, Roma 1951, ID., L’Impero romano, vol. III, Roma-Bari 1976 (2^ ed.).

12) De pauperibus amandis, I, 460A, VAN HECK, p. 8.

13) De pauperibus amandis, II, 481B-C, VAN HECK, p. 30.

14) Cf. EPITTETO, Conversationes, 1, 29, 30-32, 50-65; SENECA, Ep. 44,47; ID, De beneficiis, 3,18

15) De pauperibus amandis, II, 460B, VAN HECK, p. 8.

16) De pauperibus amandis, I, 468-469, VAN HECK, pp. 16-17